単なる投資にとどまらず「産業創造」を目指すベンチャーキャピタル、みらい創造インベストメンツ。技術・ビジネス・金融の三位一体で新産業を創出する独自の「ベンチャークリエーション」手法で注目を集めています。自身も起業・エグジット経験を持つ執行役員の高橋遼平氏に、ディープテック支援の実践と東京科学大学発スタートアップの可能性について伺いました。

執行役員/パートナー

高橋遼平氏

京都大学経済学部卒業後、三菱商事株式会社入社。建設業界向けクラウドサービスの事業開発に従事。同社退職後、医療系大学発ベンチャーを起業し、大手事業会社へのM&Aを実現。また、米系戦略コンサルティングファームにおける、デジタル領域の戦略策定に従事。東京工業大学 環境社会理工学院 イノベーション科学系卒業。博士(工学)/USCPA(inactive)

みらい創造インベストメンツ

https://miraisozo.co.jp/

《事業概要》

みらい創造インベストメンツは、東京科学大学関連ベンチャーを中心に

研究開発型スタートアップへ投資しているベンチャーキャピタルです。

研究段階から起業後の資金調達、ハンズオンまで、技術の社会実装に伴走し

"みらいを創造する"活動を行っています。

- 目次 -

技術・ビジネス・金融の三位一体で「産業創造」を目指す

まずは、みらい創造インベストメンツの創設背景やビジョンについて教えてください。

我々は「産業創造」を一つの目的として掲げています。ベンチャーキャピタルですが、単に投資してそこが上場するだけではなく、スタートアップに自分のビジネスだけでなく新しい産業を作ってほしい。技術とビジネスと金融、この三位一体で新しい産業を作っていくことを重視しています。

それが一番表れているのは、私たちのメンバーに事業会社出身が多いということです。他のファンドと比べても特徴的だと思います。代表の岡田は東京電力出身で、もともと原子力のエンジニアをやっていましたし、私も三菱商事から始まっています。技術を使って新しい産業を作ることを一つのテーマにしているのが私たちの特徴ですね。

ベンチャークリエーションとは

みらい創造インベストメンツのディープテック支援の特徴について教えてください。

一番の特徴は「ベンチャークリエーション」です。これは単に資金提供するだけでなく、我々が主体的に会社の立ち上げから関わる手法です。最近は2つのパターンがあります。

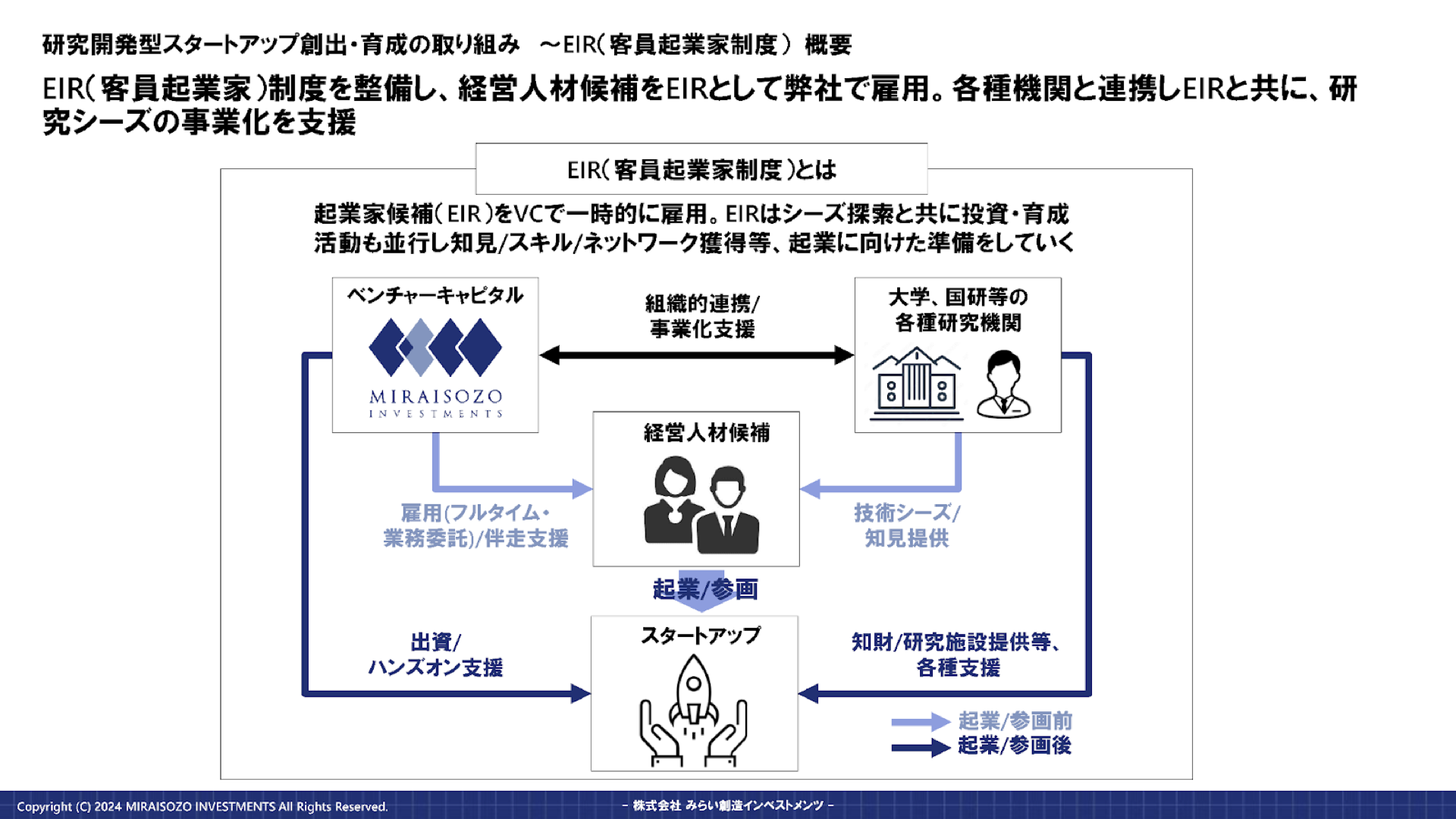

一つは研究者から始まり経営機能を提供するパターン、もう一つは市場テーマを先に設定し、経営者を集めてから研究者を招くパターンです。後者が最近増えており、この手法では「客員起業家制度」も活用しています。

この制度では、ディープテック起業家を目指す人材を一度採用し、起業タイミングで卒業してもらいます。具体例では、大型研究予算を既に獲得している、広島大学との船舶プロペラプロジェクトや、原発の廃止措置市場を見据えた事業創出などがあります。市場機会から逆算してテーマを設定し、経営者と技術者をマッチングするのが我々の中心的活動です。

EIR(客員起業家制度)について

起業経験者だからこそできるコミュニケーション

高橋さんご自身のキャリアについて教えてください。

三菱商事入社後、文系出身でしたが新技術を取り扱うグループに配属され、専門性を磨くため夜間で東工大の博士号を取得しました。その後、27歳で大学の医学部と共に起業し、5年間経営を経験。薬事承認を得たタイミングで私はCEOを退任し、事業会社に経営を預けることになりました。順風満帆ではありませんでしたが、なんとかプロダクトを市場に出すことができました。

ご自身で起業・エグジット経験をされているというのは、キャピタリストとしては結構珍しいことですね。

特にディープテック系かつCEOというのは珍しいのではないかと思います。「有事」への理解が深いことが強みです。会社の存続に関わるほどの重要な意思決定の場面では、同じ目線で実効的なディスカッションができます。自分の経営能力不足で多くの方に迷惑をかけた反省も踏まえ、ディープテック経営者の気持ちを理解してコミュニケーションできると考えています。

理系最高峰、攻めの研究姿勢

東京科学大学の特徴や強みについて、客観的な視点から教えてください。

東工大は理系として研究能力が非常に高く、サイエンスやネイチャー誌級の研究が出る素地があります。一方で工業大学起源のため社会実装を意識した泥臭い技術もある。この両面が揃っているのが特徴です。

特に半導体とロボティクスは能力が高く、旧帝大が避けるデュアルユース(軍民両用技術)分野にも積極的です。

医科歯科大学との統合により、単純に医療領域が追加されたというだけでなく、病院経営がオープンで医療現場のニーズ情報も得られます。両学長が融合領域研究を推進しており、別々の大学から合併したため、従来の縦割りを超えた学際的な研究が発展しやすい文化となっています。

インタビューはみらい創造インベストメンツで行った。インタビュアーの藤岡(左側)と高橋氏(右側)

創業前検証と「お見合い期間」の重要性

東京科学大学発スタートアップの課題について教えてください。

創業後や資金調達後に「方向性が違った」と後で気づくケースが多いです。最近はギャップファンド(創業前の研究開発資金)が充実してきたので、創業前からビジネス人材が参画し、市場検証の精度を高めることが重要です。

また、研究者とビジネス人材の間でミスマッチが起きやすい問題もあります。お互いを立てようとして重要な指摘ができなかったり、急な指摘を受け入れられなかったりします。そこで入社前に「お見合い期間」として、3ヶ月程度副業のような形で一緒に働く期間を設けることを推奨しています。

「有事」のプレッシャーに耐えられるか

スタートアップに向いている・向いていない人の特徴について、どのようにお考えですか?

優秀な人材がスタートアップ業界に流入しているので、順調な時の平時のオペレーションは多くの人ができるのではないでしょうか。一方、「有事」、つまりプロジェクトが失敗したら会社が潰れる、従業員をクビにすることになるかもしれないような状況を経験していることが、特にディープテックの経営者には求められているのかもしれません。辛い経験を本音で振り返り、向いていないと感じるなら経営側は避けた方が良いでしょう。

一方で、スタートアップのスタッフレベルではオペレーションに強い人が活躍するケースもあります。経営の意思決定に関わるか、成長を支えるかで役割を分けて考えてみるのもひとつです。ストレスやプレッシャーに強く、自分で窮地に強いんだと断言できる人は経営に向いているのではないでしょうか。

技術だけでは社会は変わらない。実装を担う人材への期待

最後に、東京科学大学発スタートアップで働こうと思う方に、背中を押すようなメッセージをお願いします。

東京科学大学発のスタートアップは先端技術を活用し、社会を良くする大きなドライバーだと信じています。技術だけでは社会を変えられないため、実装を担う皆さんの役割は非常に重要です。多くの人が苦労しながらもやってよかったと感じていますので、ぜひ気軽に相談してください。必要なら止めることもしますが、挑戦は歓迎します。

スタクラからの一言

高橋氏の実体験に基づく率直な言葉から、東京科学大学発スタートアップの可能性がみえました。実装を担う人材の重要性を語る言葉が、新たな挑戦への扉を開くメッセージとなることを期待しています。

みらい創造インベストメンツ

https://miraisozo.co.jp/

《事業概要》

みらい創造インベストメンツは、東京科学大学関連ベンチャーを中心に

研究開発型スタートアップへ投資しているベンチャーキャピタルです。

研究段階から起業後の資金調達、ハンズオンまで、技術の社会実装に伴走し

"みらいを創造する"活動を行っています。