いま、日本では子どもの9人に1人が相対的貧困状態にあると言われています。家庭の経済状況が、学びの機会や将来の選択肢に大きな影響を及ぼしてしまう現実。これは、自己努力だけでは乗り越えがたい社会構造の課題でもあります。

認定NPO法人CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに、貧困や困難な環境にある中高生に対しデジタル教育とキャリア教育を提供し、未来の選択肢を広げる活動を行う団体です。

理事長の平井氏は、家庭の経済的困窮を経験しながらも、学びの土台と行動力で逆境を乗り越えてきました。その原体験から、「教育機会を必要とする子どもたちに支援を届けたい」という思いを抱き、大学時代に始めた学習支援活動を原点にCLACKを設立しました。

本インタビューでは、平井氏の生い立ちから支援にかける思い、デジタル教育を通じた自走力育成の取り組み、そしてCLACKが目指す未来像などについて、じっくりと伺いました。

理事長

平井大輝氏

1995年大阪生まれ。自身が親の飲食店の廃業と離婚により貧困家庭として育った経験から、困難を抱える中高生が自分の人生を自分で切り拓いていくための「学ぶ」と「働く」の伴走支援を提供するCLACKを学生時代の2018年に設立。

東京・大阪・愛媛などで困難を抱える中高生にデジタル教育やキャリア教育を無償で提供。デジタルスキルを身につけた高校生がIT関係の制作・開発を行うインパクトソーシング事業にも取り組んでいる。

シチズンオブザイヤー受賞 / FORBES JAPAN 30 UNDER 30受賞

認定NPO法人 CLACK

https://clack.ne.jp/

- 社員数

- 20名

《 Mission》

困難を抱える中高生に、デジタルを使った伴走支援のインフラをつくる。

《 事業分野 》

EdTech

《 事業内容 》

様々な困難を抱えて多くのことを諦めてきた中高生たちが、自分の可能性を信じ、将来に希望を持ちながら生きていけるように。

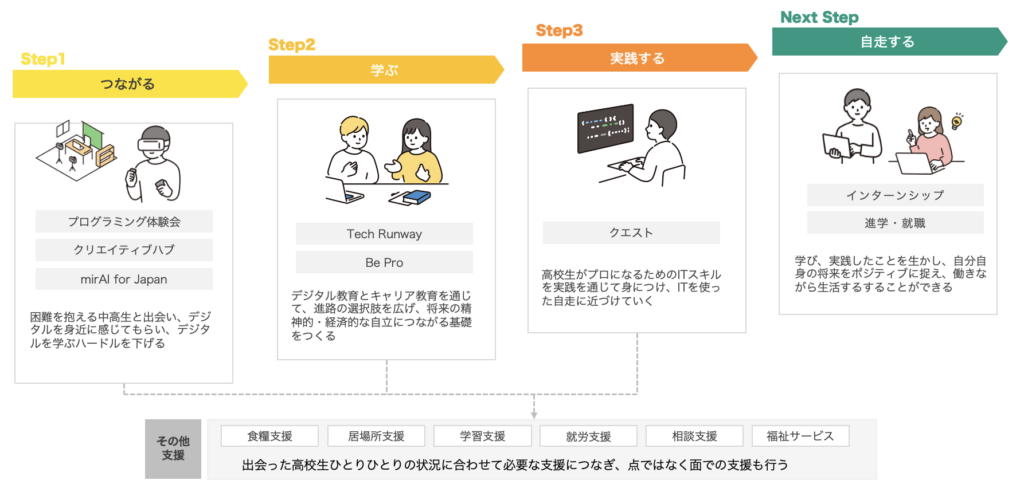

CLACKはデジタル教育・キャリア教育の教室や、デジタルを活用した居場所を軸に、中高生が自分の力で人生を切り拓くための機会を提供しています。

- 目次 -

子ども時代に身に付けた「学びの土台」が貧困を乗り越える原動力に

はじめに、平井さんの生い立ちや、現在の仕事に繋がる原体験についてお聞かせ下さい。

大阪の十三という下町出身で、両親と9歳上の姉、7歳上の兄の5人家族の末っ子として育ちました。

小さな頃は野球に夢中で、小学4年生のときには自転車で1人で10キロ以上離れた甲子園まで試合を見に行くほど、好奇心旺盛で行動的な子どもでした。野球のほかにも、水泳や習字、学習塾など多くの習い事に通っていました。

大きな転機が訪れたのは中学2年生のときです。

父の営む飲食店が倒産し、ほどなくして両親が離婚。年の離れた姉と兄はすでに独立しており、僕は親権者を選択する必要に迫られました。

教員免許を持ち、交友関係も広かった母と50歳を過ぎて無職になった職人気質の父。子どもながらに「一人にはできない」と感じた父と暮らすことを選びました。ここから、いわゆる貧困家庭の生活が始まります。

そんな中で支えとなったのが、小学生時代に通った塾で身に付けた学習習慣でした。今振り返ると、母は飲食店の経営が傾くことを見越し、早くから多くの習い事をさせてくれていたのかもしれません。経済的に厳しい中でも地元のトップ高校に進学できたのは、この「学びの土台」があったからだと感謝しています。

高校では多くの優秀な仲間との出会いがあり、大きな財産となりました。一方で、恵まれた家庭の生徒が多い環境で、学校に隠れてコンビニのアルバイトなどで生活費を稼がなければいけないことに劣等感を抱くことも少なくありませんでした。

とはいえ、悩んだり落ち込んだりしたところで誰も助けてはくれません。当時は悩むよりも現状を改善する方法をひたすら考え行動していた気がします。

大学時代に参加した子どもへの学習支援活動が現在の仕事の原点となる

一浪ののち、奨学金を得て大学に進学しました。

入学後は、中高時代にできなかった挑戦を楽しみ、日本拳法、ヒッチハイク、バックパッカーなどさまざまな経験を積みました。

特に力を注いだのが、NPO法人「あっとすくーる」での学習支援活動です。

代表の渡さんの記事を偶然ネットで見つけ、「自分と似た境遇の人と話してみたい」と直接会いに行ったのがきっかけでした。そこで生活困窮家庭の子ども達への学習支援活動を知り、「自分にもできることがあるかもしれない」と、大学1年の春から参加することにしました。

高校時代から「いつか恵まれない子どもたちのために奨学金を作れたら」と漠然と考えていましたが、それは遠い未来の話です。それなら、まずは今の自分にできることから始めようと考えました。この活動が、今の仕事の原点になっています。

支援された子どもたちの中で、特に印象的なケースはありますか?

活動を通じて、自分以上に厳しい状況にある子どもたちと数多く出会いました。

外国籍の母親と暮らす中学生は、母親が日本語を十分に話せず、必要な支援を受けられていませんでした。福祉職員とのやりとりや家事、幼い妹の世話に追われ、学習意欲があっても環境がそれを許しませんでした。

また、生活保護家庭で親の離婚を繰り返し経験し、幼い弟妹の世話を担う「ヤングケアラー」の中学生もいました。

こうした子どもたちが、家庭の事情や経済的制約で将来の希望を描けない状況を目の当たりにし、「なんとかしたい」という思いが強まり、支援活動に多くの時間を費やすようになりました。

休学中の出会いに背中を押され、CLACK創業を決意

学生時代の学習支援から、現在のNPO法人立ち上げに至るまでの経緯をお聞かせいただけますか?

僕自身、経済的に苦しい環境で育ちましたが、小学生時代に塾や習い事を通じて身に付けた学びの土台や、中学の野球部で培った精神力が支えとなり、苦労を乗り越えることができました。

しかし、支援活動を通じて、こうした機会すら得られない子どもたちが数多く存在する現実を知りました。そんな中で、「苦労を経験してきた自分だからこそ、挑戦する姿が誰かの希望になるかもしれない」と思うようになり、本気でこの課題に向き合う覚悟が固まりました。

とは言え、当時の僕は目の前の数十人を支援するのが限界で、世の中を大きく変えるにはあまりにも力不足でした。

一度就職して社会経験を積んでから起業する道も考え、リクルートやリンクアンドモチベーションなどでインターンを経験しました。内定を得た企業もありましたが、大学院で起業していた先輩から言われた「”後でやろう”と思った人は大抵そのままやらずに終わる」という言葉が胸に刺さり、自分の描くキャリアパスに自信が持てなくなってしまいました。

そこで、「いったん大学を休学し、1年間子どもの貧困問題に徹底的に向き合ってみよう」と決意しました。仮にうまく行かなくても、もう一度就職活動をすればいい。この経験は必ず自分の将来に活きるはずだと考えたのです。

休学中は社会起業家育成プログラムや、シアトルでのリーダーシップ研修に参加し、多くの見聞を積むことができました。

特にシアトルでは、同世代の起業家や現地で活躍する日本人との出会いが、自分の背中を強く押してくれました。励ましや期待の言葉の数々で、「自分がやるべきこと」が腹落ちした気がします。

そして帰国後、急ピッチでCLACK設立へと動き出しました。

スタートアップではなく、NPOを選んだ理由を教えて下さい。

理由は主に2つです。1つは、経済合理性が働きにくい領域に取り組むプレイヤーの必要性を感じたからです。企業が参入したがらない、つまりビジネスになりにくい分野にこそ、自分たちが取り組む意義があると考えました。

もう1つは、社会に余っているリソースを適切に分配すれば、困難を抱える子どもたちに教育機会を届けられるのではないかと感じたからです。

例えば、GoogleやMicrosoftのような競合といわれる企業同士でも、「困難を抱える子どものため」という大義の元であれば協働は可能です。また、「スキルや資金を社会に還元したい」と考える人々のリソースをつなぐ橋渡し役として、NPOは最適だと感じました。

「迷っている暇があるなら全部やろう」と突き進んだ創業初期

創業初期には多くの困難があったと思いますが、最も苦労されたのはどんなことでしたか?

CLACKの役割は、困難を抱える中高生に学習支援や居場所を提供するだけでなく、卒業後に自立して生活できる「自走力」を育むことだと考えました。

そこで、「社会に出る一歩手前である高校時代に、プログラミングなど将来に繋がる有用性の高いITスキルを習得する機会を提供しよう」と方針を固めました。

しかし、創業当初は資金、人脈、さらには僕自身のプログラミングスキルや活動拠点すらなく、まさにゼロからのスタートで、どこから手を付けたら良いのか途方に暮れる日々でした。

そんな中、学生起業家コミュニティでガイアックスの上田祐司氏ら先輩起業家と出会い、「鶏と卵、どちらが先かではなく、両方を同時に進めるしかない」という考えに触れ、「迷っている暇があるなら全部やろう」と腹を括ることができました。

さらに、創業直後にコロナ禍が到来し、対面での活動をオンラインに切り替える必要に迫られました。

社会全体が混乱する中、クラウドファンディングを実施して良いものか非常に迷いましたが、「目の前に困っている子どもがいる」という事実に動かされ、実行を決断。同時にPCの寄付も募り、資金が集まる前に機材を発注するなど、あの時はまさに綱渡りの状況でした。

あのときは失うものが何もなかったからこそ、リスクを恐れず突き進めたのだと思います。今振り返れば無謀にも思えますが、あの挑戦があったからこそ今のCLACKの基盤が築けたと感じています。

「デジタル+キャリア教育」で人生の選択肢を広げる手助けを

プログラミング学習に着目されたのは、どのような理由からでしょうか?

僕が学習指導をした生徒が希望の高校に進学したものの、生活保護世帯でパソコンや学習環境がなく、プログラミングへの興味を追求できない姿を見て、「人生の選択肢を広げ、未来を切り拓く手助けができないだろうか」と強く思ったことがきっかけです。

たとえ学歴やコミュニケーション力に自信がなくても、ITスキルがあれば可能性は広がるはずだと考え、PCの無償提供とプログラミング学習の環境を整えました。

教育プログラムの内容について教えて下さい。

期間や内容は少しずつ変わっていますが、現在は週2回・3ヶ月間でプログラミングやAI活用などを教えています。HTML/CSSからJavaScriptまでを学び、最終的に自分でWebサービスや簡単なゲーム制作ができるようになるという構成です。

同時に、キャリア教育にも力を入れています。

プログラミングなどのITスキルはあくまでも子ども達が未来の選択肢を増やす手段です。たとえIT以外の道に進んでも役立つスキルや考え方を身に付けることを重視しています。

内容は、高卒就職と大学進学の比較、奨学金やお金の基礎知識、闇バイトのリスクなど多岐にわたります。

大切なのは「進学すること」ではなく、「なぜ進学するのか」「なんのために働くのか」を自分の頭で考え、納得した上で進路を決めることだと伝えています。

また、プログラム期間中に2回ほど大手の外資IT系企業やゲーム会社などを訪問し、エンジニアから直接話を聞く機会を設けています。家庭環境的に親が働く姿が身近にない子どもも多い中で、具体的な働き方がイメージできることはモチベーションに繋がっています。

さらに、我々の特徴的な取り組みに「クエスト」があります。

これは、CLACKが受託するWeb制作などのIT案件の一部を、プログラミングを学んだ高校生に任せ、納品に応じて報酬を支払う社会貢献型ITソーシングサービスです。実際の仕事を通じて達成感や自信を得られ、制作物は就職やインターン選考にも活用できるというメリットがあります。

現在はWeb制作やBPOが中心ですが、ありがたいことにクエストの意義に共感する企業からの発注が増えています。

発注企業にとっては子どもたちに機会提供することを通じてステークホルダーに対するPR効果も期待でき、CLACKにとっては子どもたちへの育成機会と寄付や助成金だけに頼らない事業収益が得られる――関わる全員にとって価値をもたらす取り組みを目指しています。

卒業生の活躍する姿が、心からの喜びと刺激になる

受講生の卒業後の進路について、良い事例があれば教えていただけますか?

初期に参加してくれた高校2年生のケースが良い事例です。

彼は中学時代にいじめを経験し、対人コミュニケーションが苦手でしたが、ITに強い興味を持ち、熱心に学んでいました。そして、プログラミングスキルを習得してからは、クエストのホームページ制作案件などに積極的に参加し、経験と自信を積み重ねました。

そして卒業時、彼は大学進学を勧める親御さんを自ら説得し、奨学金制度も自力で調べ上げて、希望していたIT専門学校への進学を決めました。入学後はCLACKで培ったスキルが評価され、校内のアプリコンテストではチームリーダーを務めて入賞。大きな自信につながったようです。

その後もインターン先などで活躍の場を広げ、就職活動では複数の企業から内定を獲得することができました。現在は大阪で、新卒エンジニアとして働いています。

また、1期生の中には、億単位の資金調達をしているスタートアップのCOOになったメンバーもいます。

このように、苦労をして来た子ども達が少しずつ自信を深め、未来を切り拓いていく姿は心からの喜びであり、また「自分も負けていられない」という刺激にもなっています。

NPOの成長を支えるキーワードは「共感と信頼」

資金調達や仲間集めについても教えて下さい。NPOには、一般的なスタートアップとはまた異なる苦労があったのではないかと思います。

CLACKでは「子どもからお金を取らない」という方針を掲げており、資金調達には常に工夫が求められてきました。

企業にとって直接的なメリットが見えにくい中、活動への共感を得て支援をいただくのは簡単ではありませんが、それでも創業以来、毎年約200%の成長を遂げています。

2025年4月にはフルタイム職員が20名となり、1年前の10名弱から倍増しました。急拡大に伴い、社員一人ひとりの役割が重くなる一方、NPO特有の「資本主義に疲れた人々が集まりやすい」傾向による価値観の違いにも向き合っています。

人事制度についても理事の中川を中心に、外部のアドバイスを取り入れながら構築を進めています。

とりわけ創業初期は仲間集めに苦労する経営者が多いのですが、平井さんはどのように協力者を増やすことができたのでしょうか?

初めは大学時代の友人をはじめ、バックパッカーやインターン時代の仲間たちに声を掛けました。その中で何人かの仲間が「面白そう」と、無給のボランティアとして参加してくれることになったのです。理事の中川も、その頃の仲間の1人です。

創業当初からSNSも積極的に利用しています。X(旧Twitter)やFacebookで子どもの貧困に興味のある人にDMを送るなど、地道なアプローチを続けました。

そうした人との関係性づくりで大事にしていることはありますか?

当然かもしれませんが、誰かと対面するときには相手のことを極力調べていくように心がけています。

ゼロからのスタートゆえ「信頼は成長で示すしかない」と考え、アドバイスや支援を受けた際には半年から1年後に「アドバイスをこのように活かしました」と報告し、少しでも相手の期待を超えることを意識しました。

こうした積み重ねが信頼に繋がり、継続的な成長の支えとなればと思っています。

インパクト雇用の拡大で、100万人の雇用創出の基盤を築きたい

今後の展望についてもお聞かせ下さい。CLACKとしてどのような価値を社会に提供していきたいとお考えですか?

直近では、変化が加速的に早まっているAI時代に合った形でプログラムを進化させつつ、より多くの子どもに質の高い学びを届けられる仕組みを整備しています。

また、プログラム修了後、クエスト事業を通じて教育から実務経験、就労へとスムーズにつなげる仕組みを強化しています。

中期的には、現在中高生に届けているスキル習得のプログラムを、2030年までに2024年比の10倍、年間2,000人規模へと拡大することを目指しています。

貧困状態にある子どもは、1学年あたり約10万人とも言われています。そのすべてに学びの機会を届け、人生を切り開く力を付けるには、単に人数を増やすだけではなく、質の高い教育と伴走支援が欠かせません。教育機会と就労支援を包括的に拡張する仕組みづくりに注力していく方針です。

さらに、2040年に予測される1,100万人の労働力不足や、生成AIの普及等による仕事の変化を見据え、単なるIT就職ではなく、より価値の高い仕事に就ける人材の育成が、CLACKの果たすべき役割だと考えています。

特に、高校生・シングルマザー・移民・ニートなど就労機会の少ない人々を対象とした「インパクト雇用※」を拡大し、100万人規模の新たな雇用を創出する基盤を築いて行きたいと考えています。

そして、その中の20万人の雇用をCLACKが担うことを目指し、強い覚悟を持って取り組んでいます。

(※インパクト雇用:通常の採用手法では届きにくい人々を積極的に雇用し、企業・社会の変革を目指す取り組み)

幸い、こうしたビジョンに共鳴してくれる仲間も着実に増えてきました。

20代のすべてをCLACKに捧げ、子どもたちの未来を切り拓くために走り続けてきた僕にとって、この事業は30代も全身全霊で取り組む価値があると確信しています。

「20万人の雇用創出」は単なる数字ではなく、貧困や機会の格差に立ち向かう人生をかけるに足る使命です。これからも一歩ずつ、確かな実績を積み上げていくつもりです。

理想の人物像は「タフでクレバーな人」

メンバーも着実に集まっているとのことですが、平井さんが考える理想の人物像を教えて下さい。

一言で言えば、「タフでクレバーな人」です。

「タフ」とは、泥臭い現場仕事にも粘り強く向き合える姿勢、「クレバー」とは、単なる頭の良さではなく、常識にとらわれず、倫理的な範囲で状況を切り拓く柔軟さと勝負強さを意味しています。

CLACKが挑む社会課題は難易度が高く、正攻法だけでは突破できない場面が多いため、両者を兼ね備えた人材を求めています。

また、CLACKのビジョンやミッションに共感する人物であることも不可欠です。

最近、バリューに「タフでクレバーな挑戦者であり続ける」を加え、採用や既存メンバーへの発信でこの価値観を軸にしています。

以前は理想を持ちながら社会実装までやり切る「理想的な実践主義者」を理想としていましたが、スケールの大きい課題には、理想だけでなく経済性や現場の現実を踏まえた計画的な行動力が必要です。

そういう意味で、タフさとクレバーさの両立は欠かせないと考えるようになり、今の表現に落ち着きました。

選考時に意識されている点についても教えて下さい。

まずは候補者の言葉や温度感から、チームとの相性を見極めることにしています。

同時に重視しているのが本気度です。「社会課題に関わりたい」といった抽象的な動機ではなかなか継続が難しいという印象があり、この事業に取り組む強い動機があるかどうかは丁寧に確認しています。

応募者の中には「教育を変革したい」という強い想いを持つ方も多くいらっしゃいます。ただ、必ずしもそういう方がCLACKと相性が良いわけでもないと感じています。

我々は教育現場にとどまらず、ビジネスの文脈やパートナー企業との連携も重視しています。連携先にはグローバル企業や大手IT企業も多く、教育に対する理想だけでなく、合理性のあるロジックや現実への理解も非常に重要です。

もちろん「子どもに夢を」という理想は否定しません。ですが、子どもたちの選択肢を広げるには、理想と現実のギャップを埋める実践的なプログラムが不可欠です。

そのため、教育変革への想いを持ちつつ、経済的合理性や社会構造を踏まえて行動できる人材を求めています。

社会貢献とキャリア形成の両立がCLACKの大きな魅力

最後の質問です。今このタイミングで、CLACKで働く面白さや魅力について教えてください。

今のCLACKは、まさに「これから大きく伸びていく」フェーズならではの面白さがあります。収益化が難しいと言われる領域でも持続可能な成長モデルを描きながら挑戦を続けています。

僕たちはNPOではありますが、スタートアップさながらのスピード感をもって意思決定を行い、日々の業務に取り組んでいます。

また、組織拡大に伴い、マネジメントや新規事業開発の実践的なスキルを磨く環境も整いつつあります。

社会貢献とキャリアアップの両立を望む方にとって、現在のCLACKは絶好のステージだと思います。また、このフェーズならではのダイナミックな挑戦は、大きなやりがいにつながるはずです。

子どもたちの未来を共に切り拓く一歩を踏み出してみたい方、ぜひ僕たちと一緒に挑戦してみませんか?

本日は素晴らしいお話をありがとうございました!

認定NPO法人 CLACK

https://clack.ne.jp/

- 社員数

- 20名

《 Mission》

困難を抱える中高生に、デジタルを使った伴走支援のインフラをつくる。

《 事業分野 》

EdTech

《 事業内容 》

様々な困難を抱えて多くのことを諦めてきた中高生たちが、自分の可能性を信じ、将来に希望を持ちながら生きていけるように。

CLACKはデジタル教育・キャリア教育の教室や、デジタルを活用した居場所を軸に、中高生が自分の力で人生を切り拓くための機会を提供しています。