近年、環境問題の解決と新産業の創出を目指すディープテック企業が、スタートアップシーンで世界的な注目を集めています。気候変動、資源の枯渇、廃棄物の削減といった地球規模の課題に対し、革新的な技術やビジネスモデルで挑むこれらの企業への期待はますます高まっています。

株式会社ガルデリアは、微細藻類「ガルディエリア」というユニークな素材に着目し、持続可能な社会の実現を目指しています。ガルディエリアの持つ貴金属吸着能力を活かし、都市鉱山の効率化や環境負荷の低い金採掘、さらには「タンパク質危機」と言われている食糧問題など、さまざまな地球環境問題解決に向けた具体的なアプローチを進めています。

今回は、ガルデリア社の代表取締役CEOである谷本肇氏にインタビューを行いました。

谷本氏は常に「ナンバーワンよりオンリーワン」を信条とし、同社を類まれな技術と唯一無二の価値を提供する企業へと育ててきました。そして、地球環境の保全やサーキュラーエコノミーの実現を目指し、常に革新的な挑戦を続けています。

本インタビューでは、谷本氏の生い立ちからシリアルアントレプレナーとしての軌跡、経営者としての哲学、そしてガルデリア社が描く未来像に至るまで、幅広くお話を伺いました。

挑戦し続けるリーダーの姿は、転職を考える方はもちろん、スタートアップ経営者や起業を目指す方々にとって、大きなインスピレーションとなるはずです。

代表取締役CEO

谷本 肇氏

慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール)MBA。大学院在学中にペンシルバニア大学ウォートンスクールに交換留学。リー・クアンユー公共政策大学院エグゼクティブプログラム修了。

国内で5年間の外資系戦略コンサルファーム勤務を経て渡米。シリコンバレーにて現地ベンチャー企業の事業開発推進、日本およびアジア企業との戦略提携の橋渡しを行う。

2000年に企業向け情報共有ソフトを開発提供するリアルコム株式会社を創業し、代表取締役CEOに就任。2007年に東証マザーズに上場。海外ソフトベンチャーの買収を通じ、日、米、印の3地域でビジネス展開を行う。その後同社を退職し、2013年にベンチャー支援、大企業のオープインイノベーション支援を行うテネクス株式会社創業、代表取締役CEO就任。

2015年に微細藻類研究開発を通じた地球環境改善、循環経済構築を目指す株式会社ガルデリアを共同創業。現在当社代表取締役CEOを務める。

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(EOY) 2005ファイナリスト、「Red Herring 100 Private Company in Asia」(2005年) 選出。2014年に北米最高峰デナリ(旧マッキンリー)登頂。Japan MENSA会員

株式会社ガルデリア

https://galdieria.com/

- 設立

- 2015年10月

- 社員数

- 13名

≪MISSION≫

地球と全生物に最適なエコシステムを確立する

Establish optimal ecosystem for earth and all living things

≪事業分野≫

新素材・バイオテクノロジー/ サステナビリティ・環境

≪事業内容≫

・硫酸性温泉紅藻 Galdieria Sulphuraria等の微細藻類の生産、研究開発

・Galdieria sulphurariaによる貴金属、レアメタル、その他金属の回収技術の開発、吸着剤製造

・微細藻類の色素等代謝物の生産、化粧品、食品への応用に関する研究開発

・植物、微細藻類の環境関連技術開発

・その他バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発

- 目次 -

- 1 「自分とチームが成長する化学反応の面白さ」がスタートアップ挑戦の原点に

- 2 ナンバーワンよりもオンリーワンに--就職をやめてKBSに進学

- 3 少人数のプロフェッショナル組織で働くため、ブーズ・アレンに就職

- 4 シリコンバレーで新規ビジネスのヒントを得て初めての起業をする

- 5 2社目のテネクス、そしてガルデリア創業へ

- 6 研究開発型スタートアップにおける資金調達や採用の壁

- 7 産学連携のハイブリッド型アプローチで研究開発を加速する

- 8 製品化とビジネスモデルの確立、グローバル市場進出を目指す

- 9 全社員に共通する価値観の創造で組織力アップを目指す

- 10 「ガルデリアウェイ」を体現し、環境課題の解決にインパクトを残したい

「自分とチームが成長する化学反応の面白さ」がスタートアップ挑戦の原点に

はじめに、谷本さんの生い立ちや現在の仕事に繋がる原体験などをお聞かせいただけますか?

生まれは大阪ですが、すぐに名古屋に転居して高校卒業まで過ごしました。

名古屋での生活で特に印象に残っているのは、週末に自宅で開かれていたホームパーティです。

父は東海銀行に勤め、高卒という学歴社会でのハンディキャップを背負いつつ、あと一歩で役員に手が届くところまで昇進した努力家でした。休日には部下やその家族を自宅に招くことも多く、チームビルディングに励む姿を見て「会社でもきっと熱心に働いているのだろうな」と感じたものです。

私自身はギターとサッカーが大好きな少年で、放課後はサッカー部で汗を流し、家に帰ると深夜までギターを弾き続ける日々を送っていました。授業中は居眠りしていることも多かったのですが、勉強の成績は悪くなかったです。

中学時代、私の原体験となる非常に大きなできごとがありました。

私の地元は名古屋市郊外のベッドタウンで、所属していた中学のサッカー部が「県大会出場」という目標を掲げました。決して強豪チームではなかったので、県大会出場が究極の目標だったのです。

県大会という明確な目標ができたことや、サッカーが本職ではなかった顧問の先生の尽力もあり指導内容が高度化したことなどがきっかけとなり、チーム全体のレベルが飛躍的に向上しました。

すると各メンバーが積極的に練習に参加するようになり、練習試合でもかつて大敗していた相手ともほぼ互角に戦えるようになったのです。チーム全体の士気がぐんと高まってくるのが分かりました。

残念ながら、目標としていた県大会出場は叶いませんでしたが、最終的に地区大会の決勝、しかも延長戦までもつれ込む大接戦を演じるまでに成長することができました。私にとって、それは日本代表に入るような達成感を味わった瞬間です。

自分が成長し、チームも見違えるように強くなったこと。その2つを同時に達成できたという大きな喜びが、その後の私を形作る素晴らしい経験になりました。

それ以降、私には「もう一度、同じような経験がしたい」という思いがずっと心の底に棲みついている気がします。私がスタートアップに挑む原点は、このときに経験した「自分とチームが共に高め合い、成長していく化学反応の面白さ」かもしれません。

ナンバーワンよりもオンリーワンに--就職をやめてKBSに進学

大学は慶應に進学しました。

サッカーを続けることも考えましたが、練習を見に行ったところ(たしか、当時の慶應サッカー部はは2部落ちした年だったと思います)、熱量の低い練習内容にがっかりし、入部は見送りました。

実は、後に日本代表に選ばれる反町康治さんなどが同学年におり、彼らの加入でチームがどんどん強くなっていくのを見て、「やっぱり入っておけば良かったな」と少し後悔したものです。

大学時代は「良く遊び、良く遊ぶ」学生生活でした(笑)。就職活動を始めたのは4年生になってから。大手メーカーの内定をいただいたものの、最終的には慶應義塾大学大学院経営管理研究科(KBS)に進学することを決断しました。

理由のひとつは、私の就職活動が「偏差値主義」だったと気付いたことです。就職先として考えていたのは、当時大人気だったNTTや総合商社、銀行、大手メーカーなど。「行くなら親が喜び、周りからもすごいと言われる会社」という軽い動機で動いていました。

しかし、大手メーカーから内定を得て、初めて自分のキャリアについて真剣に考えるようになりました。

「ここで頑張れば希望どおりグローバルな仕事に就き、役員や社長への道も開けるかもしれない。でも、200人の優秀な同期がいれば、自分がいなくても会社は成長していくのだろう。そんな状況で自分は会社にとって本当に特別な存在になれるのだろうか?」という疑問が湧いてきたのです。

今風に言えば、「ナンバーワンよりも、オンリーワンを目指したい」という気持ちです。

自分にしかできない仕事を見つけ、自分の存在価値を高めるためには、まず自分を鍛え直す必要があると考え、KBSへの進学を決めました。

KBSでの2年間はいかがでしたか?

朝から晩まで勉強に没頭した2年間でしたが、私にとって非常に濃密で、貴重な時間だったと思います。私の代から始まったウォートン留学制度を利用し、グローバルな視点も養うことができました。

同級生は約80人で、その半数が企業派遣の将来の幹部候補生でした。

各業界の将来を担う優秀な人材と切磋琢磨できることは、私にとって大きな刺激となり、社会勉強としてもこれ以上ない環境だったと思います。素晴らしい仲間たちとの出会いは、かけがえのない財産です。

MBAプログラムを通じて、経営学の知識を深めただけでなく、社会や組織がどのように機能しているのかを肌で理解することができました。卒業後も同窓生とは互いの経験を共有し、学びを深めています。

オフィス近くの神社にて。谷本氏(右側)とインタビュアーの弊社藤岡(左側)。

少人数のプロフェッショナル組織で働くため、ブーズ・アレンに就職

KBS修了後、ブーズ・アレン・ハミルトンに入社した理由を教えて下さい。

大学4年のときに内定を辞退した理由に通じますが、「少人数のプロフェッショナル組織で働きたい」と考えのもと、戦略系コンサルティングファームを中心に就職活動を行いました。

当時、マッキンゼー、ボストン・コンサルティング、ベイン・アンド・カンパニー、そしてブーズ・アレン・ハミルトンが四大戦略系コンサルティングファームと呼ばれており、私は「最も規模が小さいブーズ・アレンであれば、より大きなインパクトを与えられる存在になれるかもしれない」と考え、入社を決めました。

ブーズ・アレンには5年ほど在籍し、自分なりに組織の階段を上がる道筋が見え、成功できる自信が持てるまで頑張りました。しかし、キャリアの先が見えてくるとつまらなくなるのが私の悪い癖で、転職活動をすることに。

幸運なことに、元マッキンゼー社員がシリコンバレーで立ち上げた企業に縁あって入社することができました。

この会社は戦略コンサルというよりは商社に近いビジネスモデルで、アメリカのベンチャー企業と日本やアジアの大企業を繋ぐ橋渡しを担い、共同開発・販売提携・M&Aなど様々な形でサポートをする企業でした。

その時代にシリコンバレーとは、相当最先端だったのではないですか?

そうですね。当時はインターネット黎明期で、時代の最先端を自分の目で見ることができました。それ以外にも、シリコンバレー周辺にはバイオ系のベンチャーなども多く、バイオ・IT・コモディティ系など色々な業種の仕事を経験させてもらいました。

当時は日本企業が輝いていた時代で、シリコンバレーのハイテクベンチャーにとって、ソニーやパナソニックといった日本の大企業との連携は大きな夢でした。そのような恵まれた環境で働くことができたことは、非常に幸運だったと思います。

シリコンバレーには6年ほどいましたが、エキサイティングな日々を過ごすことができました。

シリコンバレーで新規ビジネスのヒントを得て初めての起業をする

シリコンバレーで起業された経緯について教えていただけますか?

シリコンバレーは、イノベーションが日常に溶け込んだ独特な環境です。寿司屋でスティーブ・ジョブズと隣り合わせになったり、知り合いの若いプログラマーが突然億万長者になったりと、日常的に非凡な出来事が起こります。

こういった場面を目の当たりにするうちに、「自分にもできるかもしれない」「挑戦しなければ」という使命感が湧き、2000年にリアルコムを創業しました。

起業を決意したきっかけとなったのは、ある同僚の結婚披露パーティーです。

そこには、Yahoo!共同創業者のジェリー・ヤンをはじめ、多くの起業家が集まっていました。ジェリーとは同じテーブルだったのですが、彼らは食事中も最新のビジネスアイデアや投資話で盛り上がり、私はその輪に入れない疎外感を覚えました。

ですが、それこそが「リスクを恐れず新しいことに挑戦する姿勢」が何よりも尊重されるシリコンバレーの縮図でした。そして、「私も彼らのような挑戦がしたい」という強い思いを抱いたのです。

リアルコムを立ち上げるにあたりヒントになったのは、当時シリコンバレーで注目を集め始めていたQ&Aコミュニティです。

シリコンバレーでは人と人のつながりを通じて情報が活発に広がり、組織の壁を越えた情報交換が当たり前に行われていました。名刺の肩書きよりも「どんなスキルを持ち、何を達成したい人なのか」が重視される文化が根付いていたのです。

「このような文化を日本に持ち込めば、日本企業がさらに活性化するのではないか」と考えた私は、東京に戻って会社を設立することにしました。

そして社員同士が自由に情報交換できるSNS的な社内情報システムを開発したところ、予想以上の反響を呼ぶことになります。多くの大企業にも採用され、最終的にIPOを達成することができました。

その後、リアルコムをグローバル企業へと成長させるべく、シリコンバレーにも拠点を開設しました。

しかし、残念ながら日本発のIT企業がグローバルで成功するのは容易ではありません。シアトルにあったマイクロソフトのスピンアウト企業を買収するなど、様々な取り組みを行いましたが、残念ながら思うようなグローバル化は果たせず、最終的に経営から退く決断をしました。

2社目のテネクス、そしてガルデリア創業へ

次に起業したのはテネクスという会社ですが、実質的にはフリーランスとしてエンジェル投資や大企業のオープンイノベーション支援、ベンチャーコンサルティングなどを行いながら、新たなスタートアップ創業の準備を進めていました。

ガルデリアで3社目の起業ということですね。創業までの経緯をお聞かせいただけますか?

「ナンバーワンよりオンリーワン」「グローバル」という志向は昔から変わらず、世の中に類のないスーパーニッチなサービスの創出を目指していたものの、なかなかピンと来るアイデアが浮かばず、模索の日々が続いていました。

そんなときに出会ったのがリバネス創業者の丸幸弘さんです。

丸さんは東大農学部で藻類を研究していた方で、ある時ガルディエリアという藻類を紹介されました。

ガルディエリアは約10億年前から地球に存在する紅藻で、硫酸性温泉のような極限環境でも生育できる非常にユニークな藻類です。非常に小さな生き物ですが、その表面に金やパラジウムなどの有価金属を特異的に吸着する特性があります。

「この藻類をビジネスにできないだろうか」と相談されたとき、「これは正に自分が目指していたグローバルニッチだ」と確信し、すぐにガルデリア創業を決意しました

ガルディエリアの培養槽。5-10µmと非常に小さな生き物だが、その表面に金(Au)やパラジウム(Pd)などの有価金属を特異的に吸着する。また光合成培養の過程でCO₂を吸収することも可能。

研究開発型スタートアップにおける資金調達や採用の壁

リアルコム時代から考えると経営者としてのキャリアは長い谷本さんですが、創業初期にはどのような悩みやご苦労がありましたか?

創業10期目になっても、まだまだ悩みは尽きません。特に資金調達に関しては、ITビジネスとは異なり研究開発に時間がかかる点で、非常に難しさを感じています。

創業資金こそ私の過去の経歴や人脈もあり、一般的なスタートアップと比較すれば集めやすかったかもしれません。しかし、研究開発には大規模な資金を要するため、すぐに底をつく状態となりました。

すぐに資金調達に動いたものの、アーリーステージの研究開発に出資してくれるVCはいまだにとても希少です。その中で我々を信じ、大きなリスクを賭して出資してくれた2社のVCとNEDOのディープテック・スタートアップ助成金がなければ存続は難しかったと思います。

採用についてはいかがでしたか?特に創業期は、研究者の採用には苦労したのではないでしょうか。

研究者の採用は、多くのスタートアップが抱える共通の課題です。当社も例外ではなく、人材紹介や新卒採用、社員による紹介などあらゆる方法を活用しながら、少しずつ研究チームの強化を図ってきました。

現在は、博士号を取得した若手研究者や、研究とビジネスの両方に興味を持つ研究者に魅力を感じてもらえるよう、積極的にアプローチしながら採用を進めています。

素晴らしいです。少しずつとはいえ、まだ成長途中の企業に優秀な研究者が集まってくれる理由はどこにあると思われますか?

人が集まる理由のひとつは、私たちの事業のユニークさにあると思います。

多くの藻類ベンチャーがいわゆるレッドオーシャンである食品市場に参入を試みる一方で、当社は都市鉱山という新たな分野に注目し、地球規模の環境問題解決という全く違った方向を目指しています。

また、ある研究者は「自分の研究がビジネスになり、社会の役に立つ」ということに大きな価値を見出したと言っていました。

従来、研究者は大学や大企業の研究所で研究を続けることが一般的でした。そんな中で、当社は「研究成果をビジネスに繋げ、社会に貢献する」という新しいキャリアパスを示すことで、ビジネスマインドを持つ研究者に魅力ややりがいを感じてもらえたのだと思います。

産学連携のハイブリッド型アプローチで研究開発を加速する

PoCなどの取り組みを行う中で、当然技術開発の壁もあったかと思います。これはどのように乗り越えて今に至っているのでしょうか?

優秀な研究者を集めながらも、当社はスタートアップならではのオープンな姿勢も大切にしてきました。

日本のアカデミックな研究環境では、研究者同士の情報交換や共同研究が活発に行われる一方で、企業では研究者との直接的な連携がまだ少ないのが現状です。

しかし、当社では論文などを通じて知り得た面白い研究をしている研究者には積極的に声を掛けて共同研究の道を探るような、オープンイノベーション型のアプローチを採用しています。

ガルディエリアの株(藻類の細胞株)に関する課題はその一例です。

ガルディエリアの研究に使用していた株は海外産で、学術利用はできるものの、商業利用ができません。そこで、当社は新種藻類獲得の専門家と共に商業利用可能な株を求めて全国の温泉を回るという根気のいる作業に取り組み、商品化の道の開拓にこぎ着けることができました。

私たちは、外部との連携は技術的な課題を解決する上で非常に有効な手段だと考えており、こうしたオープンなアプローチは当社の強みにもなっていると感じています。

谷本さんご自身は技術者ではありませんが、経営者として感じるディープテック分野における経営の難しさや、日頃心がけていることがあれば教えて下さい。

IT業界のようにリリース日に向けて短期間で集中する形とは異なり、ディープテックには長期的な忍耐力が不可欠です。

生き物であるガルディエリアの増殖速度をコントロールすることはできず、研究開発にはどうしても時間がかかります。当然ながら、資金調達や事業計画も長期的な視点で進める必要があり、その点に難しさを感じます。

また、研究開発など専門家に任さざるを得ず、自分は見守るしかない部分が多いことには少々歯がゆい気持ちはありますが、私はリソースの確保やプロジェクトの優先順位の決定、そして社員が気持ちよく効率的に働ける環境づくりなどマクロ的な視点でのマネジメントに集中しています。

文系社長として私が常日頃から意識しているのは、「ちょっとした技術のアイデアを本気で楽しむ姿勢」です。

たとえ内容がすぐに理解できなくても、社員が「こんなアイデアを思い付いた」と話すときには、「なになに?それ面白いね!」と興味を示し、共に考えることを心がけています。

こうした姿勢は人との繋がりを深めるだけでなく、会社のカルチャーを作る上でも大切なことだと考えています。

製品化とビジネスモデルの確立、グローバル市場進出を目指す

谷本さんの考える、会社の今後の展望についてお聞かせ下さい。

2015年から取り組んで来た技術開発と技術検証が終わり、現在は製品化とビジネスモデルの確立に向けた本格的なフェーズに入っています。

まずは売り上げの規模は小さくても、製品の導入効果を具体的に示せる事例を積み重ね、事業の基盤を固めることを目指したいと考えています。

また、中長期的にはグローバル市場への進出を目標にしています。

現在、いくつかの海外企業と共同研究を進めており、こうした実績を足掛かりに海外市場への展開を加速させたいと考えています。

当社では、細胞壁を貴金属回収に、細胞内成分を食品や化粧品に活用するという「二重の価値」を生み出す研究が進行中です。そして、この実現のためには、食品製造に求められる高い品質基準を満たす生産体制の構築が不可欠です。

現在建設中の静岡県の工場では、食品レベルの品質基準を満たす製品が完成する予定です。そして、それらを基に、OEMやBtoBでの原料提供、さらにはパートナー企業との共同商品開発など、多様なビジネスモデルの展開を計画しています。

これらの取り組みが順調に進めば、2027年頃には本格的な市場展開のスタートを切ることができると考えています。

ガルデリア社鶴見ラボにて、役員・研究者とともに

全社員に共通する価値観の創造で組織力アップを目指す

谷本さんの考える理想の組織や求める人物像についてお聞かせください。シリアルアントレプレナーとしてIPOも経験され、組織マネジメントについて豊富な知見をお持ちだと思いますが、そのご経験も踏まえてお伺いできますか?

複数の企業を立ち上げた経験を通じ、組織文化の重要性を強く実感するようになりました。

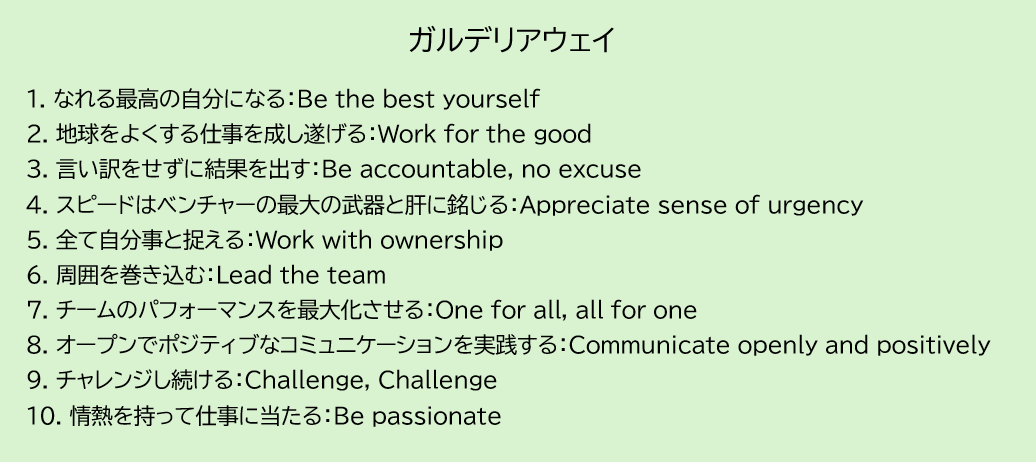

特にスタートアップにおいて、明確なMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を持つことは組織の成長に不可欠だと考えています。ガルデリアでも創業1年目でMVVをしっかりと固め、全社員に共有しました。

中でも私が組織や人材の観点から特に大切にしているのは「バリュー」、つまり「価値観」です。

当社では「ガルデリアウェイ」と名付けたバリューを定義し、社員には「こういう人物であってほしい」「こんなスキルを磨いてほしい」と明確に示しています。そして、人事評価などの基準にも取り入れることでバリューの浸透を図り、組織力のレベルアップを目指しています。

採用の場面でも、ガルデリアウェイは価値を発揮します。

スタートアップではスキルや経験以上に、企業文化にフィットする人材かどうかが非常に大切になります。優れたスキルを持つ人材であっても、企業文化に合わない場合、組織に負の影響を与える可能性があるからです。

そのため、採用面接では必ず当社の価値観をしっかり共有し、組織の一員として共に成長できる人材かどうかを見極めることにしています。

「ガルデリアウェイ」を体現し、環境課題の解決にインパクトを残したい

最後の質問です。このタイミングで御社に参画する魅力や働きがいについて教えてください。

当社は2024年11月現在で13名という少人数体制で、私との距離もまだまだ近い状態です。

会社はまさこれから成長が本格化する段階にあり、社員一人ひとりの貢献が会社の成長に直結する0→1、あるいは1→10のフェーズにあります。若いメンバーも大きな裁量を持って活躍しており、自分のアイデアが会社の未来を形作るという大きなやりがいを感じながら働ける環境です。

また、先ほどもお話ししたように、創業当初から大切にしている「ガルデリアウェイ」という価値観は当社の根幹を支え、組織のスケーラビリティに大きく貢献していると感じています。

今後、組織は大きく拡大していく見込みですが、この「ガルデリアウェイ」を体現できる人材が将来の当社を牽引していくことになると思います。

会社をより強固で一貫性のある組織に成長させ、地球規模の環境課題解決に大きなインパクトを残す。そうした未来の担い手になれること、それもガルデリアに参画する大きな魅力ではないでしょうか。

本日は素晴らしいお話をありがとうございました!

株式会社ガルデリア

https://galdieria.com/

- 設立

- 2015年10月

- 社員数

- 13名

≪MISSION≫

地球と全生物に最適なエコシステムを確立する

Establish optimal ecosystem for earth and all living things

≪事業分野≫

新素材・バイオテクノロジー/ サステナビリティ・環境

≪事業内容≫

・硫酸性温泉紅藻 Galdieria Sulphuraria等の微細藻類の生産、研究開発

・Galdieria sulphurariaによる貴金属、レアメタル、その他金属の回収技術の開発、吸着剤製造

・微細藻類の色素等代謝物の生産、化粧品、食品への応用に関する研究開発

・植物、微細藻類の環境関連技術開発

・その他バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発