近年急速に成長するHRTech業界。多様なソリューションの登場により、企業の人事部門の業務効率化や意思決定支援する技術が注目を集めています。日本の労働力の減少やリモートワークをはじめとする柔軟な働き方の普及などが、その成長の背景にあると考えられています。

そんな中、革新的な取り組みを行っているのが株式会社パトスロゴスです。2020年の創業以来、「共創により、日本企業のDXを加速する」ことを企業理念としてHR業界の改革を牽引し、日本経済の活性化の一助となるべく邁進を続けています。

今回のインタビュイーは株式会社パトスロゴス代表取締役CEOの牧野正幸氏です。

牧野氏は、初めに創業したワークスアプリケーションズを短期間で売上高500億円の企業に躍進させ、上場も果たしました。パトスロゴスでも前職以上のスピードで事業を展開しています。

本インタビューでは、少々変わっていた少年時代からワークスアプリケーションズやパトスロゴスの設立ストーリー、シリアルアントレプレナーとしての経営哲学や、現在描いている未来像まで、じっくり伺いました。

代表取締役CEO

牧野 正幸氏

1996年ワークスアプリケーションズを創業。日本初の大企業向けERPの会社として、2001年に上場、日本国内ERPシェアNo1の企業(※1)にする。

2019年退任以降、経営アドバイザーとして10社以上の企業に関わり、2020年10月、 日本におけるデジタルシフトの遅れを取り返すことを目的に株式会社パトスロゴスを創業。

(※1 出典:2014 年大手企業向け(年商 1,000 億円以上)人事給与管理ソリューションのライセンス売上高シェア(エンドユーザ渡し価格ベース) 株式会社矢野経済研究所調べ)

株式会社パトスロゴス

https://www.pathoslogos.co.jp/

- 設立

- 2020年10月

- 社員数

- 66名 (2025年3月1日現在)

《MISSION》

・日本企業が最適な領域特化型のHR SaaSを自由に選べるようにすること、またすべての人事データを一元化することで日本企業の生産性を最大化する。

・共創により領域特化型のHR SaaSを世の中に普及させることで、より多くのHR SaaSベンダーの参入を促し、日本企業の選択肢を増やす。

《事業分野》

SaaS/ HRTech/ コンサルティング

《事業内容》

・共創プラットフォームの開発、販売、保守

・給与SaaSの開発、販売、保守

・共創SaaSの代理販売

・人事領域コンサルティング

- 目次 -

- 1 「変わった存在」と思われていた小~中学校時代

- 2 「挑戦と失敗は成長のチャンス」と常に全力投球していた若手時代

- 3 「日本の情報投資効率を世界レベルに」とワークスアプリケーションズ起業

- 4 事業拡大に見合った組織構造の整備が追い付かず、マネジメント層が疲弊

- 5 「誰もやらないなら自分がやる」――HR業界改革のためにパトスロゴスを創業

- 6 創業期に直面した課題は0→1フェーズにおけるメンバーの意識改革

- 7 時間は有限。2度目の起業はスピード感を持って動きたい

- 8 人材データの標準化を実現し、日本経済の活性化に貢献したい

- 9 採用はポテンシャル重視。個の能力とチームワークが両立する組織を目指す

- 10 優秀な仲間と切磋琢磨しながらキャリア形成ができる環境が最大の魅力

「変わった存在」と思われていた小~中学校時代

はじめに、牧野さんの幼少期のお話から伺いたいと思います。どのような子供時代を過ごされたのでしょうか?

小~中学生時代は、「自分が正しいと思うことを曲げたくない」という思いが強い子どもだったように思います。

授業中、先生に対しても遠慮なく「別の考え方もあるのではないか」と意見を述べるので、「授業の妨害だ」と叱られることも少なくありませんでした。

そのため、周囲から変わった存在だと思われていたようです。実際、同窓会で「あの頃の牧野は何を考えているのか分からなくて怖かった」と言われたこともあります。

実は、スタートアップ経営者には、私と同様に幼少期から他とは違う発想を持つ人たちが多いと感じます。

日本の画一的な教育の中では多くの苦労を経験してきたものの、学校教育の枠にはまらない姿勢が、後に新たな価値を生み出す原動力になったのではないかと考えています。

スタートアップに向いているのは、常に「もっと良い方法があるのでは」と考えられる人です。少々時間がかかっても自分で考え抜く力持った人材がスタートアップでは成長し、起業家としての道を切り拓いていけるのではないかと思います。

「挑戦と失敗は成長のチャンス」と常に全力投球していた若手時代

そのような考えに至った背景には、原体験や家庭環境の影響があったのでしょうか?

特別な原体験や家庭の教育方針が影響したわけではなく、むしろ社会に出てから培われたものだと思います。

私の社会人としてのキャリアは、組織内での葛藤からスタートしました。

新卒で大手建設会社に就職しましたが、組織に馴染みにくいタイプだったこともあり「既存の枠組みの中で適応していくこと」に常に違和感があった気がします。

一方で、「チャンスを与えられたら全力を尽くしたい」という思いは非常に強く、困難な仕事になるほど「これは成長の機会だ」と捉えて頑張っていましたね。

中でも特に、大きなトラブルや混乱が起きている案件には進んで取り組みました。従来のやり方が通用しないことが多く、自由な発想で挑戦できる余地があったからです。「失敗しても元の状況より悪くならない」ことも安心材料だった気がします。

より困難なチャレンジを好まれた理由は何だったのでしょうか。

以前より「人は挑戦と失敗の中で思考を深め、成長することができる」という信念があり、若いうちにどれだけチャレンジングな環境で自分を試せるかが、その後のキャリアに大きな影響を与えると考えていたからだと思います。

最初の会社を退職後、システム開発会社やITコンサルタントなどの経験を経てワークスアプリケーションズを起業しますが、どんなときも「失敗できる環境で挑戦を重ねること」にこだわり、多くの事業に取り組んできました。

もちろん、若い頃には苦い経験もありました。

私が初めてチームを持ち、若い人たちに積極的に仕事を任せ始めた時のことです。

偶然、彼らが「牧野さんはすごいけど、ああはなりたくない」と話すのを耳にしました。最初はショックを受けましたが、挑戦を「チャンス」と捉えるか、「苦痛」と感じるかは人それぞれなのだと気づかされた瞬間でもありました。

スタートアップは自由度が高い分、成功も失敗も自分次第。だからこそ、失敗できる環境を楽しめる人にとっては、大きな可能性を秘めた場所です。

一方で、大企業の安定した環境の中で着実に成果を上げることに適したタイプもいて、そういう人たちにとってはスタートアップのスピード感やプレッシャーはとても苦痛かもしれません。

どちらかが良い悪いではなく、それぞれに適性があるのだと痛感しました。

「日本の情報投資効率を世界レベルに」とワークスアプリケーションズ起業

最初の起業についてお聞かせいただけますか?

ワークスアプリケーションズを創業したのは1996年。日本のIT業界が抱える課題を解決し、日本の情報投資効率を世界レベルに引き上げるために立ち上げました。

当時、海外では「SAP」や「Oracle」のようなSaaSが普及していましたが、日本では企業文化やニーズに合わない等の理由により、導入が進んでいませんでした。

海外ベンダーに日本市場向けのカスタマイズを提案したものの、「グローバル基準に合わせるべき」と断られ、日本のシステム開発企業も「わざわざパッケージソフトを作る意味があるのか」と新たな挑戦に消極的でした。

この状況を打破するために立ち上げたのが、ワークスアプリケーションズでした。

創業後は大企業向けパッケージソフト「COMPANY®」(※2)の開発に着手しました。バックオフィス業務のIT化により人事・経理・労務業務を効率化することを目指したものです。

最終的に日本の大企業の約6割が「COMPANY®」を採用し、2001年には上場、売上高も500億円を超える企業に成長しました。

(※2 「COMPANY®」は株式会社Works Human Intelligenceの商標又は登録商標)

私が目指したのは、単なる技術の提供ではなく、日本企業全体が競争力を高める基盤を築くことです。この挑戦を通じて、日本のビジネス環境に一定の貢献ができたのではと自負しています。

ワークスアプリケーションズが急成長した要因はどこにあったと思われますか?

最大の要因は「社会的意義のある製品を世に送り出したこと」だと思っています。もちろん、意義ある製品を作っただけでは意味はなく、それが普及して初めて「成功した」と言えるわけです。

例えば、電気自動車のように社会のニーズに合致した革新的な製品であれば自然に普及しますが、単に既存の製品を少し改良したり価格を下げただけだったりするものに持続可能性はありません。

重要なのは、テクノロジーを活用して生産性を向上させる製品を提供し、それによって社会を一歩進化させること。ワークスアプリケーションズではそれを実現していました。

もう一つは「製品の普及を重視したこと」です。「良いものが売れる」のではなく、「売れたものが良いものになる」という考え方を徹底しました。

製品が普及すれば、収益だけでなくユーザーから多くのフィードバックが集まります。そして、それはさらなる製品改良に繋がります。この良い循環を作るため、営業・マーケティングには優秀な人材を配置し、普及活動に力を注ぎました。

インタビューはパトスロゴス社オフィスで行われた。牧野氏(右側)と、インタビュアーの弊社藤岡(左側)

事業拡大に見合った組織構造の整備が追い付かず、マネジメント層が疲弊

一方で、急成長に伴う課題や、意思決定において牧野さんが後悔していらっしゃる点があれば教えて下さい。

急成長の歪みは確かにありました。

当時の私は経営者として優秀な人材を集め、彼らが成長し、市場価値を高められる環境を提供することを最優先していました。自己成長という曖昧な目標ではなく、明確に成長を促す仕事を与え、飽きないように難易度を上げていく等さまざまな工夫を凝らしました。

人材集めという意味では、この戦略は間違っていなかったと思います。

一方で、事業拡大に見合う組織構造が十分に構築されていなかったのも事実です。

当時の運営はもっぱら個々の能力に頼る形で、組織としてよりも各人の実力で問題を突破するスタイルでした。ただ、規模が数百名を超え、階層構造が必要になってくると、状況が一変します。

当時は各メンバーが自分の役割を主体的に遂行する環境は整っていたものの、組織全体の目標達成に向けた協力体制の整備は後手に回っていました。

そのため、マネージャーが部下をコントロールして組織全体の方向性を定めることが難しく、マネジメント層が疲弊するという事態を招いてしまったのです。急成長のツケと言える部分でしょう。

その課題を解決するために、どのようにマネジメントの仕組みを改善されたのでしょうか?

残念ながら、十分な解決策を見つけることができませんでした。

個々の高い能力で多くの問題を処理してしまうことが、結果的に組織全体の生産性向上に繋がらないという悪循環に陥り、マネジメント層も組織全体を統括する仕組みを構築することが難しかったと言えます。

改善策を導入する取り組みもスタートさせましたが、十分な成果を出す前に私は退任することに。後任者も解決は容易ではなかったのではないかと思います。

「誰もやらないなら自分がやる」――HR業界改革のためにパトスロゴスを創業

ワークスアプリケーションズ退任からパトスロゴス創業に至るまでの経緯をお聞かせ下さい。

ワークスアプリケーションズ退任後の約2年間は、スタートアップ、ベンチャー企業の顧問やアドバイザーを務めながら、HRテック業界の動向を見守っていました。

この間にも多くの革新的なHR SaaSが登場していました。

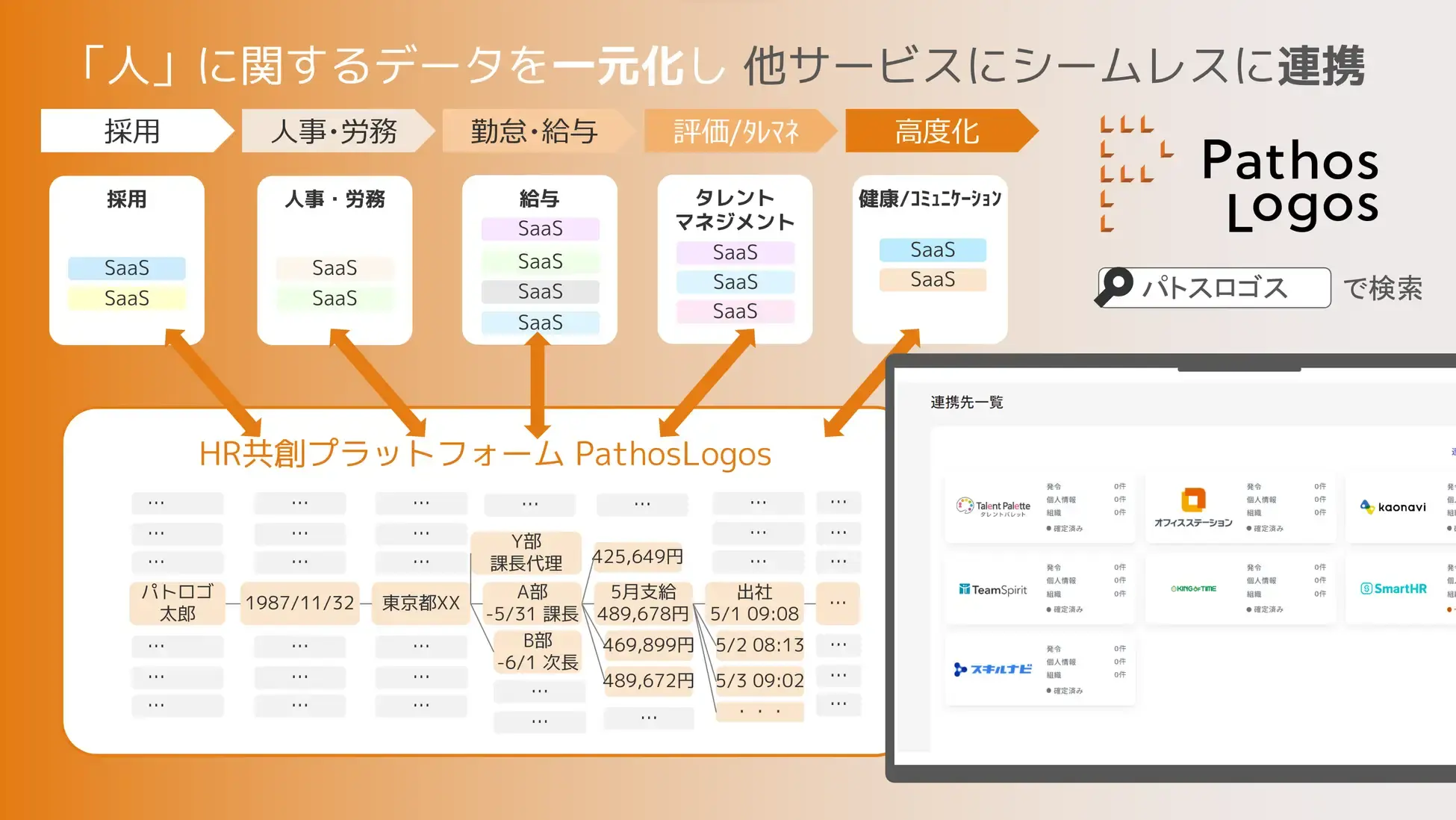

ただ、そのほとんどが業務領域を特化することで高い機能性を実現するもので、企業はニーズに応じた複数の製品を組み合わせて利用する必要があります。結果として各SaaS間のデータ連携や運用の統一が難しく、管理が複雑化する問題が生じていました。

特化型SaaSが持つ強みを活かしつつ業務全体を円滑に統合するためには、業界全体であらゆるSaaSがアクセス可能な共通データベースを構築し、各製品が連携できる環境を整える必要があります。

しかし、多くの企業が自社製品の販売に注力しており、業界全体の課題解決には消極的でした。

「誰もやらないなら自分がやるしかない」と考えたのが、パトスロゴス創業の動機です。

ワークスアプリケーションズ創業時と同じく、必要性を感じながらも皆が避ける課題に取り組む使命があると感じたのです。

パトスロゴス創業後は、主にどのような課題に取り組まれているのでしょうか。

パトスロゴスでは業界全体で共有できる統一データベースを構築し、各SaaS製品のデータを一元管理しながら連携を可能にする仕組みを提供しています。

特化型SaaSの利便性を活かしつつ業務の複雑な連携の問題解決を目指しており、また、データの整合性や業務の保証を提供することにより企業が安心してSaaSを活用できる環境を整えています。

HR共創プラットフォーム「PathosLogos」の概要。専門分野に特化したサービスを組み合わせ、シームレスな業務遂行を実現する統合型ERPを実現する

創業期に直面した課題は0→1フェーズにおけるメンバーの意識改革

2度目の起業であるパトスロゴスを創業されて4年が経ちますが、これまでどのような壁にぶつかり、それをどのように乗り越えてこられたのか、お聞かせください。

ありがたいことに、資金面の不安は全くありませんでした。シードステージからシリーズAまで非常にスムーズに資金調達を進めることができ、前職と比較しても遥かに恵まれた環境でスタートすることができたと思います。

また、会社運営の中で出てくる課題は、現在のところいずれも想定内のものです。

プロダクトについても、開発・営業・コンサルの各メンバーがHR分野でのベテラン揃いだったこともあり、早期からお客様からの信頼を得ることができ、想定以上のスピードで成長しています。

予想していなかったところで壁に突き当たったことはありましたか?

想定外の壁は、0→1フェーズにおけるメンバーの意識改革でした。

前職である程度事業が軌道に乗った状態からの成長を経験していたメンバーが多く、厳しい創業期の経験者がいませんでした。そのため、1→10のスキルは十分に備わっていたものの、0→1の立ち上げでは予想以上に苦戦しました。

0→1フェーズでは、不確実な状況の中で新しいアイデアを出し続け、それを形にしていく必要があります。これは、1→10のフェーズで求められるスキルとは全く異なるものです。

事業自体は問題なく進んだものの、結果としてこれが想定外の壁となり、当初考えていた目標値には届きませんでした。

そのギャップはどのように埋めたのでしょうか。

1年ほどかけて、マインドセットの再教育を行いました。

0→1の経験が浅いメンバーの多くは、当初は全く未知の領域に踏み出すことを「無理だ」と感じているように見えました。

そこで、過去の経験に基づいて、0→1のフェーズで起こりうる様々な問題や、解決法を具体的な事例を交えて繰り返し共有するとともに、マインドセットの重要性を強調し、困難な状況でも諦めずに挑戦し続けることの大切さを丁寧に伝え続けました。

時間は有限。2度目の起業はスピード感を持って動きたい

1度目と2度目の起業を比べると、最も大きな違いはどこでしょうか。

30代で起業したときは、未来が無限に続いているように感じていました。

全力で走ればどこまでも、それこそ雲の上や宇宙まで行けるんじゃないか、そんな風に思っていたんです。だから計画的でなくても、とにかく成長を目指せば良かった。

しかし、年齢を重ね、2度目の起業を迎えた今はそうはいきません。残された時間が限られていることを自覚し、5年や10年といった短いスパンで目標を達成するために、逆算して動かざるを得ません。

よく「2度目の起業なら、余裕を持って取り組めるのでは?」と言われるのですが、私の考えはむしろ逆です。時間が限られている以上、スピード感を持って動かなければ間に合わない。これが最大の違いだと思います。

人材データの標準化を実現し、日本経済の活性化に貢献したい

今後の展望についてお聞かせ下さい。共創型のオープンプラットフォームの提供を行っていくとのことですが、具体的にはどのような未来像を描いていますか?

パトスロゴスは単にSaaSを繋ぐプラットフォームにとどまることなく、「人材に関するデータの標準化」というさらに大きな目標に向けて成長を続けていきたいと考えています。

私たちが目指すのは、将来の標準となるデータベースを基盤とした、日本企業全体の改善や改革の促進です。

パトスロゴスのプラットフォームが日本企業の人事制度改革を牽引し、標準データを活用した新しいサービスが生まれ、ひいては日本の経済全体の活性化に貢献する。これが、私がパトスロゴスを創った最終的な目標です。

その実現に向け、今後直面するであろう課題についても教えて下さい。

事業そのものは順調ですが、やるべきことは山積しています。

今回のビジネスモデルの最大の特徴は、複数のSaaSを統合し、一つのプラットフォーム上でシームレスに連携させることで、技術的にもビジネス的にも大きなチャレンジです。

多くの企業と連携するプロジェクトですから、想定外の問題が出てくるのは確実です。

それらを乗り越えられるかどうかは、結局のところ「人」の力にかかっていると考えています。既存の仕組みやマニュアルにとらわれない柔軟な思考能力や問題解決能力を備えた人材の確保は、経営者として今後さらに力を入れるべき重要なテーマです。

採用はポテンシャル重視。個の能力とチームワークが両立する組織を目指す

牧野さんが採用の場面で最も重視されているのは、どのような部分なのでしょうか。

最も重要なのは「自ら考え、試行錯誤できる人材かどうか」ということです。頭の回転の速さも大切で、これは成長スピードに直結すると考えています。

また、過去のキャリアよりも、ポテンシャルを重視した採用を行っています。

もちろん基礎的なスキルもある程度は求められますが、それよりも新しい状況に対応できる柔軟性や、自ら課題解決に取り組む姿勢を見ています。

なぜなら、スタートアップは常に変化し、新たな課題に直面するため、既存の知識やスキルだけでは対応できることは多くないからです。自ら考え、行動できる人材こそが組織を成長させる原動力になると考えています。

組織マネジメントにおいて大切にしていることも教えて下さい。

パトスロゴスでは、個人の能力を最大限に引き出しつつ、組織としての連携も強化していきたいと考えています。

1度目の起業では、個人の裁量を最大限に与えることで社員のポテンシャルを引き出しましたが、組織全体の効率化という観点においては改善すべき点も多々ありました。

そこで今回は、個人の能力を尊重しつつ、組織としての目標を共有し、チームワークを重視するようなマネジメント体制を構築しています。

今のお話からサッカーのブラジル代表が思い浮かぶのですが、そんな感じでしょうか?

まさに、そこを目指しています。

飛び抜けて上手い選手たちがチームワークを身に付けたら最強のチームになれると思います。私たちも個人の能力を最大限に発揮させつつ、組織全体の目標達成にも貢献できるような、バランスの取れた組織を目指しています。

優秀な仲間と切磋琢磨しながらキャリア形成ができる環境が最大の魅力

最後の質問です。今のフェーズでパトスロゴスに参画する魅力や、働き甲斐について教えて下さい。

この会社の大きな魅力は、多くの優秀な人たちと一緒に働ける点です。

優秀な人材は、自分と同じように高い能力を持った仲間と切磋琢磨したいと考えるものです。そのため、パトスロゴスでは社員一人一人が最大限に能力を発揮できるような環境を整備しています。

また、この環境でキャリアを積み高いスキルを身に付けることは市場価値に直結すると思っています。個人の裁量が大きいパトスロゴスで何かを成し遂げることは、それだけの価値があることだと自負しています。

2025年3月現在の社員数は約70名で、この規模であれば社員一人ひとりとコミュニケーションを取ることもまだまだ可能です。私自身も、社員との交流を通じて多くの意見やアイデアを吸収し、組織をより良い方向へと導いていきたいと考えています。

本日は素敵なインタビューをありがとうございました!

株式会社パトスロゴス

https://www.pathoslogos.co.jp/

- 設立

- 2020年10月

- 社員数

- 66名 (2025年3月1日現在)

《MISSION》

・日本企業が最適な領域特化型のHR SaaSを自由に選べるようにすること、またすべての人事データを一元化することで日本企業の生産性を最大化する。

・共創により領域特化型のHR SaaSを世の中に普及させることで、より多くのHR SaaSベンダーの参入を促し、日本企業の選択肢を増やす。

《事業分野》

SaaS/ HRTech/ コンサルティング

《事業内容》

・共創プラットフォームの開発、販売、保守

・給与SaaSの開発、販売、保守

・共創SaaSの代理販売

・人事領域コンサルティング