石川県金沢から、世界に誇る日本の技術力を発信する大学発スタートアップが注目を集めています。金沢大学では、最先端の研究成果を社会実装する取り組みが活発化しており、特にペロブスカイト太陽電池やバイオマス技術など、持続可能な未来を支える分野で成果を上げています。地域企業や海外機関とも連携し、金沢発の技術を世界市場へ展開する動きも加速。北陸から生まれる革新的スタートアップが、日本の技術力を次世代へとつなげています。

- 目次 -

首都圏や海外と連携を図り、特色を打ち出す|金沢大学

近年北陸では、高専・大学発スタートアップの創出に向けた動きが加速しています。2023年4月には、金沢大学が大手化学メーカーのダイセルから30億円の資金提供を受けてバイオマス・グリーンイノベーションセンターを設置。2024年2月には、北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学を主幹機関とし北陸3県の10大学と3高専を共同機関とする高専・大学発スタートアップ創出プラットフォームTech Startup HOKURIKU(TeSH:テッシュ)が誕生しています。

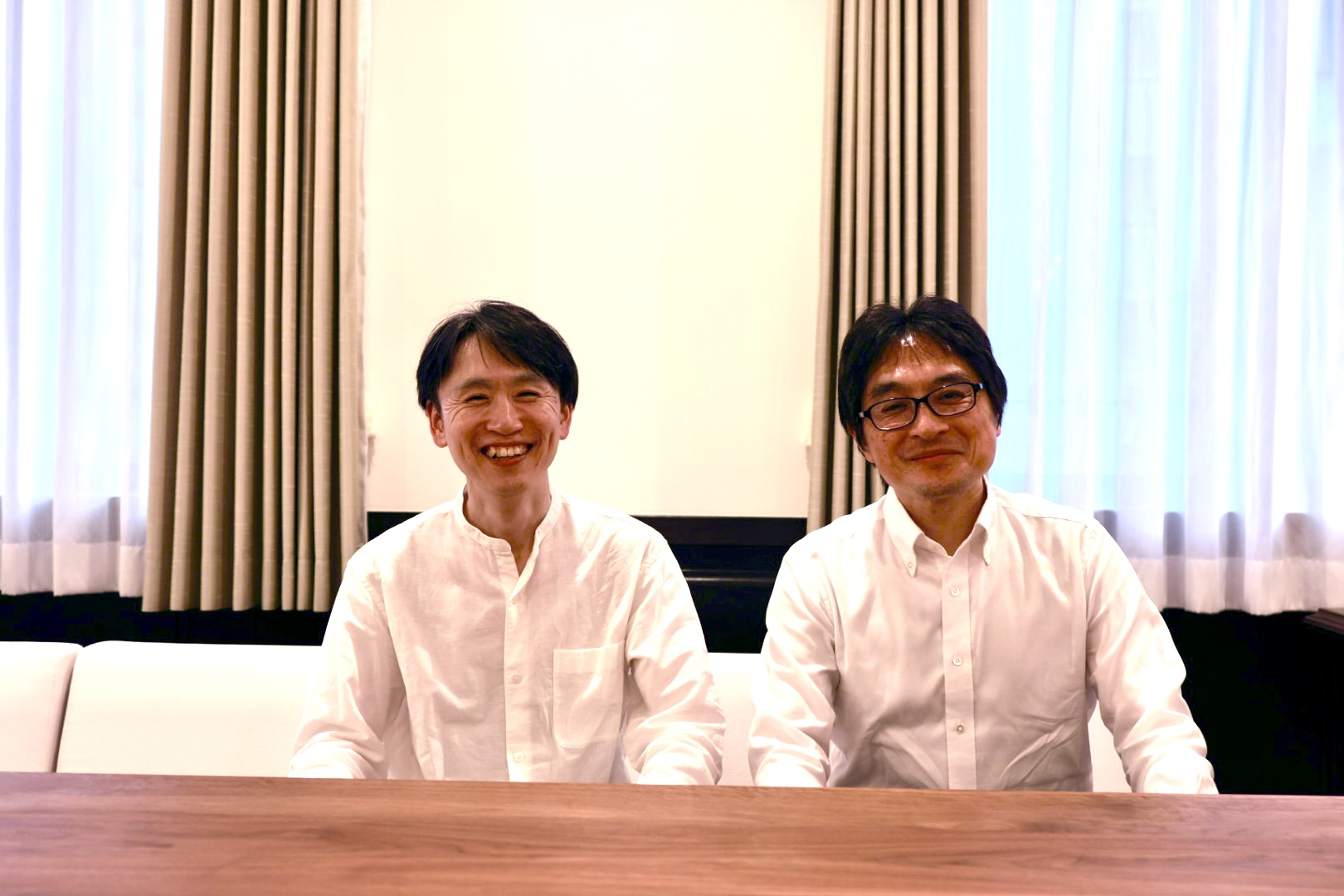

そこで、現在の金沢大学や北陸地域におけるスタートアップ支援の環境などについて、金沢大学の先端科学・社会共創推進機構の教授である安川直樹氏と特任准教授である佐々木淑貴氏にお話を伺いました。スタートアップ支援にかけるお二人の想いや、金沢大学が目指すスタートアップのビジョンについても聞くことができました。

【北陸特集】急ピッチで支援環境を整備・拡充する金沢大学。これから首都圏や海外と連携を図り、特色を打ち出していく

挿入画像.jpg)

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構教授 安川 直樹氏

現場から動く力で、大学と社会をつなぐ。|金沢医科大学

内外の現場で培った実装力を武器に、山本氏は大学で研究と社会を橋渡しをしています。IT企業での業務分析、赤十字の非常通信プロジェクト、北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)での社会人学生、そして産学連携コーディネーター。多様な経験に共通するのは「使える形に整える」視点。今回は、支援の中身と研究者・企業・行政をつなぐ勘所、そして石川で芽吹く大学発ベンチャーへの期待を伺いました。

【TeSH特集】現場から動く力で、大学と社会をつなぐ。

金沢医科大学研究推進センター 産学連携コーディネーター 客員教授 山本 外茂男氏

実装研究 × 人材育成で、ディープテックを育てる|金沢工業大学

大手電力会社でのキャリアを経て、母校である金沢工業大学に戻り、産学連携の中心で多くのプロジェクトを動かしてきた松井氏。その根底には「研究成果を社会にどう還元するか」という熱意があります。電力インフラ、水素インフラ、複合材料の大型プロジェクト、そしてディープテック系スタートアップ支援。TRL(技術成熟度)1〜6を大学で、一気通貫で支える体制を整えながら、北陸の産業振興と人材育成・定着という大きなテーマにも向き合う松井氏に、大学発ディープテックの現在地とこれからの姿を伺いました。

【TeSH特集】実装研究 × 人材育成で、ディープテックを育てる

金沢工業大学 産学連携局 研究支援推進部 部長・URA 松井 康浩氏

「可能性の土地」長野から世界に|信州大学

豊かな自然を有する長野県はレジャーの場や避暑地として名高い土地ですが、近年、「大学発スタートアップ」の機運が高まっています。産官学が密に連携を取り、都心部以上の熱意と勢いで、新しいビジネスを世に送り出しています。

信州大学は、平成29年10月に知的財産・ベンチャー支援室ベンチャー支援グループを立ち上げて以降、大学の研究成果、またはその他の活動成果をもとにした「信州大学発スタートアップ」の創出や成長を日夜支援しています。

今回は、そんな信州大学でスタートアップ・事業化推進室の室長を務める岡崎壮悟氏と、同大学特任教授の角田哲啓氏に、長野県でスタートアップに参画するメリットや、同県の起業支援の実際について詳しくお話いただきました。

【甲信越北関東特集】ユニークな事業と熱意あふれる先生が集まっている「可能性の土地」、長野。世界に羽ばたくビジネス創出に向けて、信州大学は全力でスタートアップ支援を行う

信州大学学術研究・産学官連携推進機構 スタートアップ・事業化推進室 室長 岡崎壮悟氏

アントレプレナーが育つまちで行う産学官の挑戦|福井大学

福井大学では2019年10月から、地域企業とのプロジェクト型共同研究を推進するため「産学官連携コンシェルジュ」を配置し、地域企業とともに、未来を拓く「技術開発」と「人材育成」に取り組んでいます。

本インタビューでは、米沢氏のスタートアップ人材の育成にかける思いや福井で大学発スタートアップで働くことの魅力について詳しくお話を伺いました。

「実は福井発」アントレプレナーが育つまちで行う産学官の挑戦

国立大学法人 福井大学福井大学 産学官連携本部 本部長 米沢 晋氏

研究と社会をつなぐ、富山大学の“伴走力”。|富山大学

大学の研究成果をどう社会に生かすか。その鍵を握るのが、産学連携の最前線で活躍するコーディネーターです。富山大学 産学連携本部でコーディネーターを務める川谷氏は、研究者と企業、自治体、地域社会をつなぐ“橋渡し役”。材料系の研究からキャリアをスタートし、特許事務所勤務を経て、各地の大学で研究支援に携わってきました。いま取り組んでいるのは、教授自身が会社を立ち上げ、研究成果を事業化する支援。研究とビジネス、ふたつの世界をつなぐリアルな現場の話を伺いました。

【TeSH特集】研究と社会をつなぐ、富山大学の“伴走力”。

-scaled.jpg)

富山大学 学術研究・産学連携本部研究推進機構 学術研究・産学連携本部 コーディネーター 川谷 健一氏

スタートアップが地域をつくる|HED株式会社

金沢を中心とした北陸地区は、地域特有の文化や伝統も色濃く残っている一方、新たに地元大学発スタートアップが生まれるエリアとして、注目を集めています。

今回お話を伺ったのは、HED株式会社の代表取締役である髙田諭氏。HED社が運営する「ほくりくスタートアップコミュニティファンド」は、北陸地域のスタートアップ支援に特化した地域密着型の投資活動を行っています。高田氏は、東京での経験を活かして地元石川県で独立し、地域課題の解決に尽力しています。北陸地域には大学発ディープテック系スタートアップが多く、地域内のつながりが強い一方で、地元市場への依存が課題とされています。HED社は起業家を中心とするスタートアップエコシステムの形成を通じて、北陸エリアの持続的な発展を目指しています。

【北陸特集】スタートアップが地域をつくる。地域密着型の支援で成長をサポート

HED株式会社代表取締役 髙田 諭氏

大学発スタートアップ支援を本格化|石川県商工労働部産業政策課

これまで石川県は、既存企業の新事業を支援することで県内産業の発展を目指してきました。しかし時代の潮流もあり、2年前からスタートアップ創出・育成支援を本格化。県の強みである高等教育機関の集積に着目し、大学の有望な研究シーズの発掘と事業化に力を入れています。石川県商工労働部産業政策課でスタートアップ支援に携わっている出雲守氏に、具体的な取り組み内容から石川県の県民性まで、幅広くお話を伺いました。「起業を考える人には、能登半島地震と豪雨で問題が山積のこの状況を、チャンスととらえてほしい」という言葉から、取り組みへの熱意が伝わってきました。

【北陸特集】人口に対する高等教育機関の数が全国トップ。その強みを活かすべく大学発スタートアップ支援を本格化

石川県商工労働部産業政策課課長補佐 出雲 守氏

長野のスタートアップで働く魅力とは|長野県産業労働部

数あるスタートアップの中でも、「大学発ベンチャー」の存在感は日々増してきています。成功事例の登場に比例して国からの注目度も高まっていき、現在ではビジネスチャンス創造の場として広く認知されています。

各地域、それぞれ地元のビジネス創出を支援している中、特にスタートアップ支援に力を注いでいるのが長野県です。「大学発ベンチャー」を中核に、創業前から創業後まで、細やかなサポートを官民一体となって執り行っています。

今回は、そんな長野で創業支援に取り組んでいる、長野県産業労働部 経営・創業支援課 創業・承継支援係の関遼樹氏に、長野のスタートアップ・ディープテックの強みや、「今、長野のスタートアップ企業に参画するべき理由」について詳しくお話いただきました。

【甲信越特集】長野のスタートアップで働く魅力とは

挿入画像.jpg)

長野県産業労働部 経営・創業支援課創業・承継支援係 関 遼樹氏

行政×民間が生むイノベーション|長野市経済産業振興部 NSS運営事務局

スタートアップ支援を担う県や政令指定都市も多い中、長野市は基礎自治体として全国的にも珍しい積極的な取り組みを展開しています。特に注目されるのが「NAGANO STARTUP STUDIO」で、起業家支援の新たな形を生み出しています。

本記事では、長野市経済産業振興部イノベーション推進課の丸山氏と、NAGANO STARTUP STUDIOを運営するアスクホールディングスの目黒氏に、それぞれの視点から長野市のスタートアップ支援の特徴や成果について伺いました。

行政と民間が連携し、意欲ある起業家を発掘、育成する取り組みとはどのようなものなのでしょうか。地域の特性を活かした独自のエコシステムづくりや、具体的な支援プログラムの内容、そして今後の展望について詳しく紹介します。

【信州特集】行政×民間で生むイノベーション!

長野市経済産業振興部イノベーション推進課 丸山 拓哉氏