近年、ディープテック分野への投資が世界的に注目されています。特に大学発のスタートアップは、革新的な技術を生み出しながらも、事業化の過程で多くの課題に直面します。

そんな中、京都を拠点に、地域の事業者やスタートアップの支援を行う「京信ソーシャルキャピタル(京信SC)」は、単なる金融支援にとどまらずに、社会課題の解決と地域経済の発展を両立する投資活動を展開しています。

本インタビューでは、京信SCの代表取締役である国本丈弘氏に、そのビジョンやディープテック支援の取り組み、さらには京都発のスタートアップエコシステムについて詳しく伺いました。

代表取締役

国本 丈弘氏

1985年大阪府生まれ。2008年大学卒業後、京都信用金庫に入庫。営業店3店舗で法人金融の経験を経て、2019年に民間のベンチャーキャピタルへ業務出向。本部でベンチャー支援やフィンテックサービスの企画に従事した後の2021年4月、京都信用金庫の100%子会社として株式会社京信ソーシャルキャピタルを設立、代表取締役に就任(現職)。中小企業にエクイティファイナンスを浸透させるべく「エクイティの民主化」を掲げている。

株式会社京信ソーシャルキャピタル

https://kscapital.jp/

≪事業概要≫

京都信用金庫100%子会社のベンチャーキャピタル。地域貢献に資するビジネスモデルや社会課題の解決に挑む社会起業家を応援することを通じて、地域の活性化に貢献することを目指している。

- 目次 -

地域密着型ベンチャーキャピタルとしての役割

はじめに、京信SCが設立された背景についてお聞かせください。

京信SCは、京都地域を中心とした地域密着型ベンチャーキャピタルとして2021年に設立されました。

信用金庫は、営業エリアが市町村単位で明確に制限されており、地域の資金を地域内で循環させる役割を担っています。つまり、信用金庫の使命は「地域の資金を地域で活用し、持続的な発展を支えること」と言えます。

そのため京都信用金庫は、京都、大阪、滋賀の一部エリアに根ざし、地域の発展を第一に考えた金融支援を行ってきました。

しかし、単に金融支援を行うだけでは、持続可能な成長は実現できません。

私たちは、特にイノベーションを生み出す企業やスタートアップの支援が不可欠であると考え、2007年頃から創業支援に注力し、年間500~600件の創業融資を実施してきました。

社会課題解決型スタートアップへの支援を強化するため、2019年にファンド事業を開始し、2021年に子会社を設立して本格的にディープテック分野への投資を始めました。

京信SCのビジョンについて教えてください。

私たちのビジョンは、「社会をより良くするビジネスへの投資」です。

IPOやM&Aなどの短期的な利益追求を目的とした投資ではなく、長期的な視点で社会課題の解決に貢献する企業を支援したいと考えています。

例えば、環境問題や高齢化社会といった日本が直面する課題を解決できる技術やビジネスモデルを持つ企業に投資することで、地域経済と社会全体の発展に寄与することを目指しています。

地域経済の活性化と社会全体の発展を目指し、ソーシャルという言葉をあえて社名につけて、社会を良くすることにフォーカスしています。

地域金融機関ならではの強みを活かした支援

京信SCはどのようにディープテック・スタートアップを支援していますか?

創業初期のスタートアップに対し、グループ全体の機能として融資と投資の両面から支援を行っています。

京都信用金庫は、決算2期未満の企業に特化した創業支援融資制度を提供し、リスクマネーを必要とするスタートアップにはファンドを通じて投資します。年間500~600件の創業支援融資を行い、創業支援融資から投資、その後のVCからの資金調達までグループで一貫した支援を提供しています。

地域金融機関としての強みを活かし、地域に根差したスタートアップを支援しています。

財務データだけでなく、経営者の熱意やビジョンを重視し、社会課題解決型スタートアップへの積極的な投資を行っています。

特に、京都・大阪・滋賀でシード~アーリ期のスタートアップを中心に、ミドル~レイター期も含めて幅広く支援しており、創業支援融資やエクイティ投資を通じて、多くのスタートアップの成長に貢献してきました。

具体的な企業名の公開は控えますが、創業支援から投資、他のVCからの資金調達まで繋がった会社は多数あります。

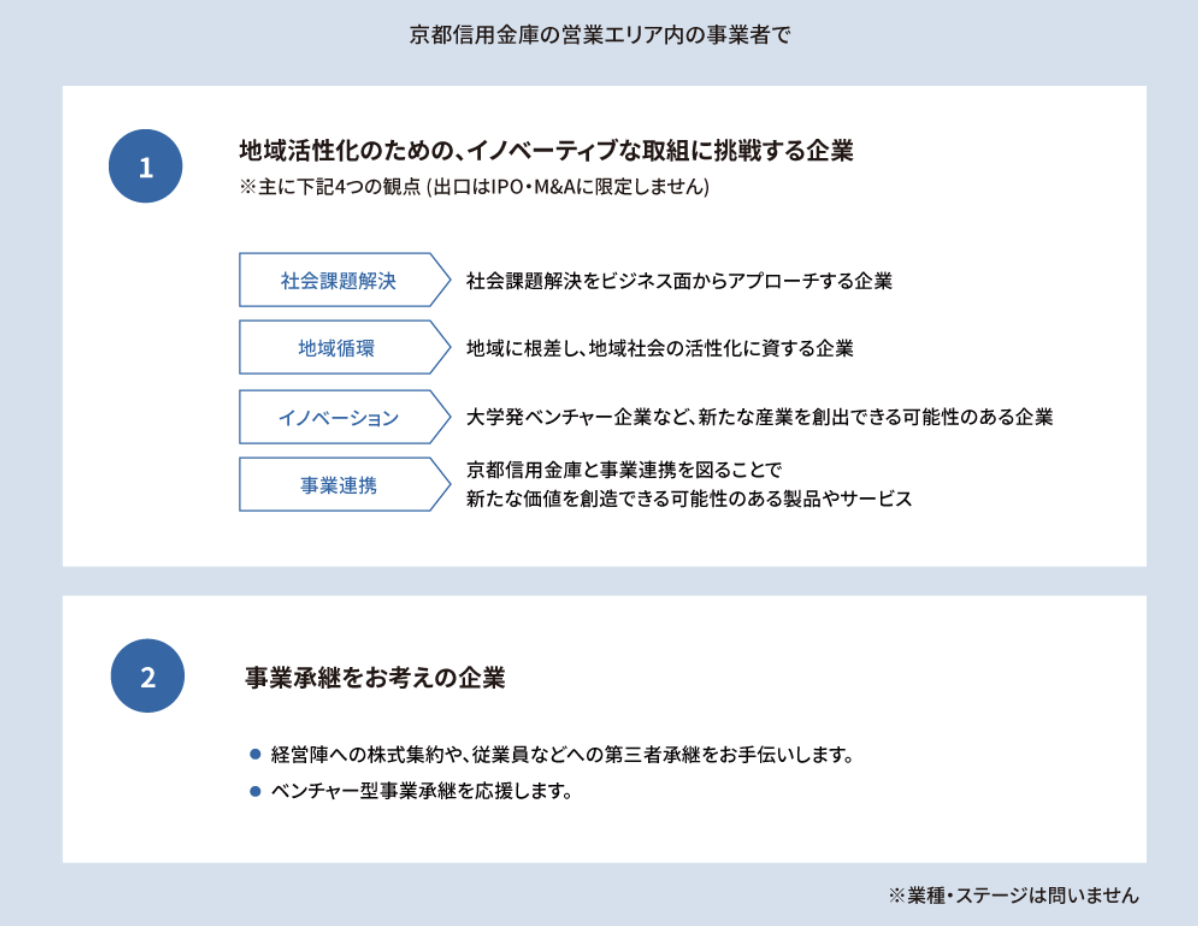

※京信SCの投資ポリシー

世界を変える技術を持ったスタートアップで働く魅力

京都の大学ディープテックの特徴や働く魅力について教えてください。

京都大学をはじめとする研究機関から、世界に通じる優れた技術シーズが生まれているのが京都の強みです。

社会課題解決型のスタートアップが多く、スタートアップ同士や支援機関との距離が近く、連携しやすい環境があります。特に、大学や研究機関との連携が強いため、技術の事業化や研究成果の実用化が進みやすい点が魅力と言えるでしょう。

コンパクトな都市に有望なスタートアップが集積し、切磋琢磨できる環境があるのも魅力です。京都というブランド力があり、スタートアップが注目を集めやすいのも特徴です。

将来性としては、ゲノム編集、核融合、バイオテックなどの分野で市場拡大が期待されます。

社会課題解決への意識が高く、持続可能なビジネスモデルを構築しやすいですし、学生の割合が高く、将来の起業家育成にも期待できます。

世界からみた強みとして京都には、世界的に注目される研究機関が集積していること、独自の文化や価値観を持つ都市であり、イノベーションが生まれやすいこと、コンパクトな都市機能と豊かな自然環境が両立し、魅力的な生活環境が揃っている、など多くの強みを挙げることができます。家族連れの移住者にとっても魅力的なエリアです。研究成果の事業化に携わり、社会にインパクトを与えることができること、スタートアップの成長を間近で体験し、自己成長を実感できることが魅力です。

成長を阻む人材不足と組織課題

ディープテック・スタートアップが直面する主な課題とは何でしょうか?

ディープテック・スタートアップには、いくつか特有の課題があります。

まずはビジネス系人材、CXO候補の不足が挙げられます。技術力は高いものの、事業戦略や市場開拓をリードできる人材が不足しています。特に、営業・マーケティング・資金調達を担える人材が少ないため、成長が停滞しやすいです。

次に、創業者と経営メンバー間のコミュニケーション不足も挙げることができます。

アカデミア出身の創業者とビジネスサイドのメンバーの間で相互理解が不足することが多く、経営方針や意思決定で衝突することがあります。

また、入社前後のギャップに苦労する人も多いようです。

特に管理職ポジションでは、「戦略立案力」だけでなく「実務力」が求められるため、企業文化やスタートアップ特有の働き方に適応できないケースが散見されます。

インタビューは京信ソーシャルキャピタルで行った。国本氏(左側)とインタビュアーの藤岡(右側)

ディープテックに求められる資質とは

どのような人が京都のディープテックで活躍でき、また向いていないのはどのような人でしょうか。

地域に根付き、長期的に事業に関わる意欲がある人は向いていると思います。

特に、京都に腰を据えて成長を支えられる人が求められます。

また、社会課題の解決に関心があり、スタートアップの成長を支えたいと考える人も向いているでしょう。

ディープテックは、技術革新によって社会課題を解決するビジネスです。そのビジョンに共感し、技術と市場をつなぐ役割を担える人が必要です。

他には、京都の文化や地域特性に共感し、じっくりとスタートアップを育てていく意思がある人。

京都は独自のビジネス文化があり、関係構築に時間をかけることが重視されます。

地道に信頼を築ける人は成功しやすいと感じています。

そして、ディープテックは、技術開発に長い時間がかかります。そのため、例えばSaaSなどIT系のような短期急成長を目指すよりは、地道で着実な成果を求めるような人材が向いているかもしれません。

京都は東京と比較すると、ネットワーク型のビジネス環境が強いと言えます。

ビジネスにおいても「仲間内」を大切にする文化が根付いているため、地域に溶け込む努力が求められます。

良好な関係を築くために、仲間意識は非常に重要です。

京都から未来を創る担い手となる

最後に、京都のディープテックスタートアップを目指す方へメッセージをお願いします。

京都には世界的に通じる技術シーズが数多くあり、スタートアップの成長環境としても優れています。

特に、社会課題解決型の企業が多く、意義のある仕事に携われるのが魅力です。

京都独自の文化を学びながら、京都のディープテック・スタートアップで新たな挑戦を始めてみませんか?

貴重なお話、ありがとうございました。

株式会社京信ソーシャルキャピタル

https://kscapital.jp/

≪事業概要≫

京都信用金庫100%子会社のベンチャーキャピタル。地域貢献に資するビジネスモデルや社会課題の解決に挑む社会起業家を応援することを通じて、地域の活性化に貢献することを目指している。