人が感じる「痛み」や「かゆみ」は日常的な現象でありながら、その仕組みはまだ十分に解明されていません。富山大学の歌准教授は、電気生理学を用いて神経科学的に感覚のメカニズムを探りながら、在宅で使える低出力レーザー機器の開発に挑んでいます。目指すのは、誰もが自分の手で症状をコントロールできる社会。研究と臨床、“痛みやかゆみの見える化”そしてその治療法の開発に挑んでいます。

薬学・和漢系 応用薬理学教室 准教授

歌 大介氏

富山大学 薬学・和漢系 応用薬理学教室 准教授 歌大介 氏

広島県出身。九州大学大学院医学系学府で博士号を取得、自然科学研究機構生理学研究所研究員、特任助教を経て、富山大学薬学部助教として着任し、2020年12月より現職。痛み・かゆみ・痺れに悩む人たちを救うこと、そしてこれらの感覚のメカニズム解明を目的に電気生理学を駆使した神経生理学に行動薬理学も併せて研究を行っています。一期一会を大切に、「ノーガード、オープンマインド」の精神で、みんなで議論しながら楽しくかつ挑戦的に研究を進めています。現在、大きな挑戦の一つとしてスタートアップ設立を目指し悪戦苦闘中(勿論楽しんでいます)!

- 目次 -

具体的な取り組み──在宅で“かゆみをコントロール”するハンディ機器を

今やっている研究について教えてください。

私は「痛み」や「かゆみ」、そして最近では「しびれ」の研究をしています。実はこの分野、いまだに“定量的に評価する方法”がほとんどないんです。がんには画像診断、アルツハイマー病には画像診断や記憶力など指標がありますが、痛みやかゆみは「どれくらい?」と聞かれても、本人も医師も正確には測れません。今日と明日で感じ方が違うこともありますし、質問する先生の雰囲気によっても答えが変わるほどです。

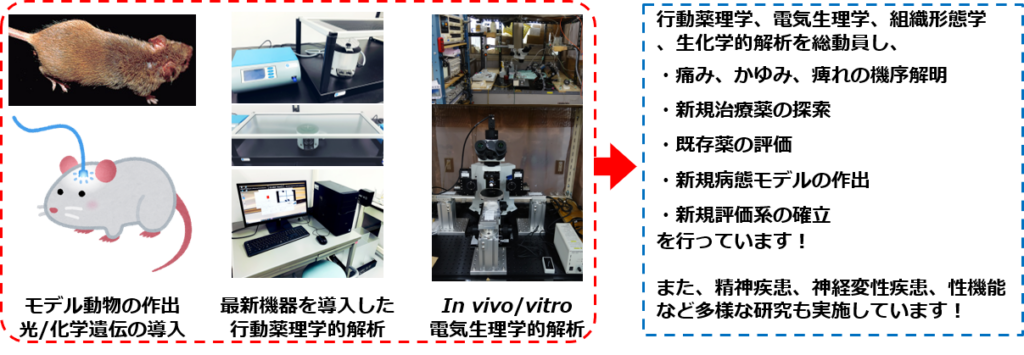

現在は大きく二つの柱で研究しています。一つは、痛みやかゆみのメカニズムを解き明かすこと。もう一つは、治療法を見つけて実際に患者さんへ届けることです。たとえば、アトピー性皮膚炎では寝ている間にかきむしってしまう人や、かゆみにより授業や仕事に集中できない人がいます。また、かきむしることによる皮膚炎症から見た目が気になり不安やうつ状態となってしまう人もいます。そうした悩みを解決する研究を進めています。

どのような解決策ですか?

かゆみに悩んでいる多くの人は、「このかゆみをすぐに止めてほしい!」と切望しています。そこで、在宅で使える“低出力レーザー機器”をハンディタイプで開発したいと考えています。一家に一台……いえ、いずれは一人に一台の時代を目指したいと思っています。朝、出かける前にレーザーを当て、昼過ぎにもう一度使えば、夜までかゆみを抑えられる。寝る前に当てることで、一日をかゆみに悩まされず快適に過ごせるようになる。そんな“かゆみを自分でコントロールできる生活”を実現したいと思っています。

もともと病院では据え置き型の低出力レーザー治療が痛みを緩和する目的で使われていますが、私はこれを家庭でも安全に使える形に落とし込みたいと考えています。

一方、痛みに関してはレーザーとは別に「今この肩こりや腰痛をどうにかしたい」といったニーズに合う薬を探しています。ただ、痛みに効く良い薬も少ないうえ、かゆみに関してはさらに選択肢が限られているのが現状です。

「痛み・かゆみ」の研究をする理由──運命の配属からはじまった

最初から今の研究をされていたのですか?

実は、最初から「痛み・かゆみ」を研究していたわけではありません。学部時代は原虫の細胞周期を研究していました。大学院では「人の役に立つ研究をしたい」「脳や神経の分野に関わりたい」と思っていて、縁があって紹介されたのが“痛みの研究室”でした。

「痛み」というありふれた感覚ながら、その本質や神経回路はまだ分からないことが多く、未知の領域だからこそ面白い。自分でも新しい発見ができるかもしれないと思い、飛び込むことを決めました。実際に研究を始めてみると、電気生理学という実験手技も指導してくださる先生・先輩方も研究内容もすべて自分に合っていました。先入観が全くなかったからこそ、自然とどんどんのめり込んでいきました。

今では、自分の学生にも「先入観を持たずに挑戦すること」を伝えています。自分も偶然の出会いが今の道につながりました。だからこそ、“縁”や“つながり”、まさに一期一会が人生を動かすことを、身をもって感じているんです。

研究の嬉しさ・楽しさ──見つけた”瞬間”、研究が事業へつながった手応え

研究の中で、嬉しい・楽しい瞬間について教えてください。

分からなかったことが一つ分かり、治療につながるかもしれない何かを見つけられたとき—その瞬間が一番嬉しいです。昨日まで届かなかったところに、今日届く。そんな“前へ進む瞬間”が一番嬉しいです。教員としては、学生が「先生、出ました!」と成果を持ってきてくれる時は勿論ですが、悪戦苦闘している時にディスカッションに来てくれる時、学会発表直前までスライドを見てほしいと来てくれる時も本当に嬉しいですね。

特に印象に残っている出来事はありますか?

二つあります。まず一つ目は、電気生理という職人技を“自分の手で再現できた”瞬間です。成功までに時間がかかる手技なのですが、初めて成功した時は研究室全体でお祝いしてくれて、今でも鮮明に覚えています。

もう一つは、その技術をもとに“かゆみそのものを抑える可能性”を示すデータが得られたことです。そこから在宅用機器のアイデアが生まれ、事業化への道が開けました。大学の研究者は、発見しても臨床や事業には直接関われないことが多いですが、今回は自分がその中心に立てる。原理の解明から臨床応用までつなげられる可能性を感じたとき、「この道を選んでよかった」と心から思いました。

反面、悔しさや苦労はどんなものでしたか?

思うように結果が出ない時は確かに辛いです。ただ、正直「もうやめたい」と思ったことは一度もありません。落ち込むことはあっても、寝て起きたら「よし、また頑張ろう」と思えるタイプなんです。どんなときも「どう乗り越えるか」を考えることが大切だと思っています。

抱えている課題──“一歩前へ”と“マイナーゆえの壁”

現在抱えている課題を教えてください。

痛みやかゆみは“誰もが経験する症状”なのに、研究分野としては“マイナー”なんです。命に直結しないため、製薬会社が新薬開発の優先度を下げ、大学との共同研究や投資も減少。こうして人も資金も集まりにくい、いわば“負のスパイラル”に陥っているのが現状です。

この流れを変えるには、研究を“伝わる形”に変えていくことが重要です。たとえば、学会発表とスタートアップのピッチでは伝え方がまったく違います。この半年ほど、どうすれば投資対象としてベンチャーキャピタルなどに興味を持ってもらえるかを徹底的に学びました。今ではピッチの要素を学会発表にも取り入れ、痛みやかゆみに関心のなかった人にも振り向いてもらえるよう工夫しています。

どんな人に参画してほしいですか?

まずは“熱意”がある人ですね。医学・薬学、医療機器や工学、スタートアップの経験があればもちろんありがたいですが、必須ではありません。専門的な部分は私たちが支えます。それよりも、「この人と一緒に仕事をしたい」と思える人柄を重視しています。結局、好きなことに情熱を注げる人が一番伸びると思っています。

将来の目指す姿──3年半で創業、臨床→治験→実装へ

創業や臨床のタイムラインはありますか?

TeSHのSTEP2(※)は最長で3年間の採択期間があり、その最終年度までに創業することを目指しています。現在来年度のSTEP2採択を視野に入れて準備を進めており、全体では約3年半以内に会社を立ち上げたいと考えています。

まずは1〜2年で小規模の臨床研究を行い、結果が出次第すぐに創業。治験に向けた資金調達を進め、スピード感をもって「研究を社会に出す」段階へ移行することを理想としています。

※TeSHのSTEP2:R7年度大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム TeSH GAPファンドプログラム

その先に描いているものを教えてください。

第一の目標は、痛み・かゆみ・しびれのメカニズムを解明し、治療法を患者さんに届けることです。とくに今開発している低出力レーザーで、かゆみを自分でコントロールできる未来を実現したいと思っています。

第二に、若い研究者へ「研究で終わらせない道」を示すことです。マイナーな分野でも「自分たちにもできる」と感じてもらえるような成功事例をつくりたい。研究成果を社会に還元できる起業の形を広げたいと思っています。

さらに、大学×スタートアップ×自治体が連携する“実装のエコシステム”をつくり、大学発の研究成果を地域の雇用や価値創出につなげたいと考えています。好きな研究を続けながら、それを臨床や製品化へつなぐ循環を生み出す——そんな仕組みを実現したいです。

私はこれからも、先入観で道を閉じず、“ノーガード・オープンマインド”で挑戦を続けていきます。体力と気力が続く限り、研究を社会に還元できる形に育てていきたいと思っています。

編集後記

「かゆみ」は誰もが経験したことのある不快感ですが、多くの人が“我慢してしまうもの”でもあります。もしそれを、自分の手で手軽にコントロールできたら——。かゆみに煩わされず、快適に過ごせる毎日や、集中できる時間、安らかな睡眠がきっと増えるはずです。

歌先生の“ノーガード・オープンマインド”という言葉には、研究者としての柔軟さと人間らしい情熱が詰まっていました。前向きな姿勢とあたたかいお人柄が印象に残るインタビューでした。

▼経営人材(CxO)募集中!

【イベント案内】経営人材(CxO)マッチングイベントのご案内※参加費無料!

-scaled.jpg)