この40年間で、ヒトの精子数は約6割減少したと報告されています。少子化の要因として注目される“男性不妊”は、もはや個人の問題ではなく、社会全体の課題です。そんな現実に「光」で立ち向かう研究者がいます。金沢医科大学の西園氏は、特定の波長の光を用いて精子を活性化させる装置を開発中。ヒトの生殖医療から畜産の現場までを視野に、臨床と事業化の両面で挑む最前線を伺いました。今回は、技術の仕組みと手応え、直面するボトルネック、そして将来像を語っていただきます。

総合医学研究所 共同利用センター・動物管理室 准教授

西園 啓文氏

博士(医学)。熊本大学大学院自然科学研究科博士前期課程を修了し、山形大学大学院理工学研究科博士後期課程を単位取得退学後、富山大学、米国フロリダ州のMax Planck Florida Institute for Neuroscienceでの研究員を経て、2021年4月1日から金沢医科大学総合医学研究所にて研究室を主宰。大学医院生の教育を行いつつ、近年は新しい生殖補助医療技術の開発や、自然の生物学的プロセスを超えた人工生殖システムの研究に注力している。

- 目次 -

精子を活性化する光のメカニズム

まず、何を研究しているのか教えてください。

僕たちは、特定の波長の光を当てて精子を活性化する研究をしていて、その光を照射する装置を開発しています。ターゲットはヒトの生殖補助医療と、家畜生産の現場。背景として、ヒトの精子数はこの40年間で約59%も減っていて、この現象はヨーロッパなどの先進国だけではなく、アジアなどでも報告があるんですよね。

またこのような状況はヒトだけではなく、牛の受胎率も夏季の高温など複合要因で落ちていて、牛乳は妊娠しなければ生産されないため、酪農においては深刻な問題です。そこで「少ない精子でも受精しやすくする技術」を光でやろうと考えました。

どんな仕組みですか?

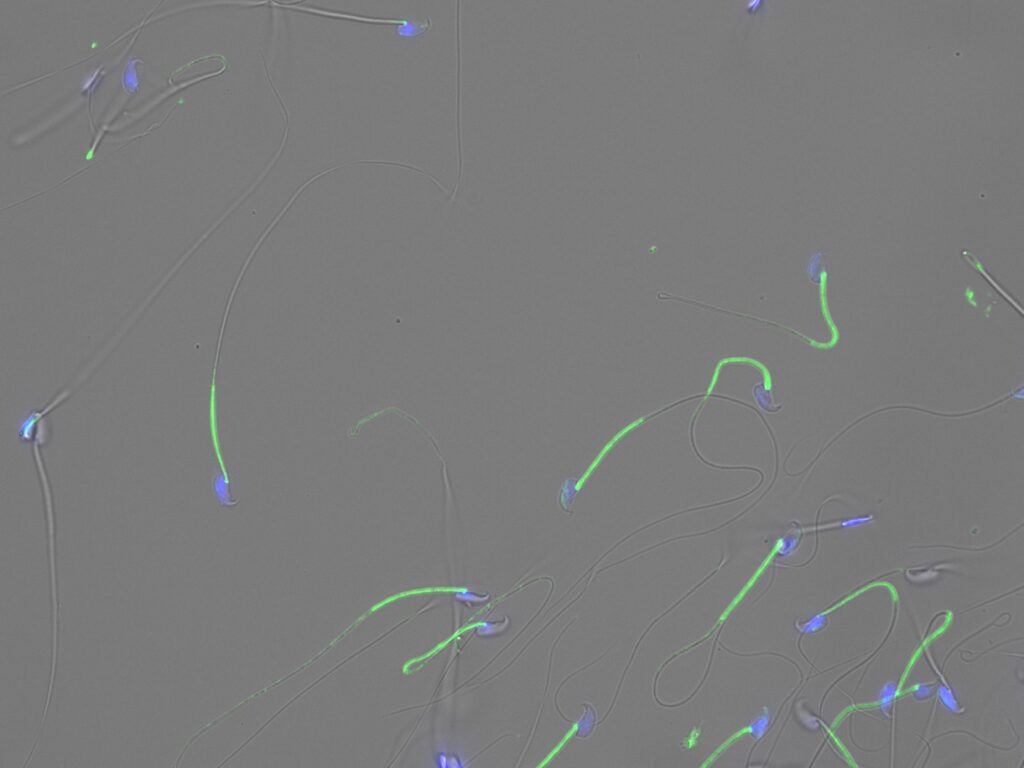

精子の膜には「オプシン」という光を感じるタンパク質(光受容体)が発現しています。これは“スイッチ”のようなもので、ここに405ナノメートル(紫の光)を当てると、精子の中で合図(シグナル)が走って運動性が上がるんです。実験では、いろいろな色を試してみてもはっきり効いたのは405nmだけでした。この光はDNAにダメージを与えにくいのも大事なポイントです。

効果のイメージとしては、運動性が約2倍に上がるケースが確認されており、もともと受精率30%前後だったサンプルが約70%まで回復した例もあります。日本で特許2件取得、米国で1件取得、さらに数件のPCT出願を進めています。

産業化を見据えた研究と連携の広がり

市場規模や販売イメージを教えてください。

日米合計で、ヒトの領域が約2,400億円、動物が約1,700億円という分析を事業化推進機関として協力していただいているベンチャーキャピタルから得ています。売り切りの機械、プラス使い切りの専用消耗品というモデルで、機械は種別(ヒト、牛、馬など)に合わせて展開、消耗品で継続的に使ってもらうイメージです。

現在どのように進めていますか?

すでに事業化推進として2社のベンチャーキャピタルからの支援も受けています。金沢医大発スタートアップを目指して、機器の製造に関してはヤマト科学さん、日亜化学工業さんとも連携。学術面では、石川県立大学でウシの実証試験、北大・神戸大で物理シミュレーションを進めており、ヒトでの検証実験は複数のクリニックにて実施予定です。

また特長的な点として、体外受精などの生殖工学技術が未発達なウマでの機器開発については、カリフォルニア大学バークレー校獣医生殖補助医療研究所と共同で行う予定にしています。このような各分野でトップランナーの研究者・企業と組んで、未開拓な様々な動物種での“体外受精”のブレイクスルーを狙っています。

ヒトの臨床はどの段階ですか?

複数のクリニックと交渉中で機材調達や倫理審査などの準備を進めています。本年度中でのヒト精子での評価研究の開始を見込んでいます。

できないを覆した修士時代の原点

研究職を選んだ理由や、原体験を教えてください。

元々は熊本大学で神経発生学を研究していましたが、修士の途中で学費が厳しくなって、先生に相談したら「バイトしろ」と言われまして(笑)。九州の製薬グループ企業に面接しに行った際に、「うちは生殖医療を進めていきたい」と言われて、たまたま生殖医療の研究室が熊本大学にあり、テーマを転換したことがきっかけです。1年で論文と特許を2件出して、マウス精子凍結の試薬と体外受精用培地を作って、経産省系の大型グラントを取り、学生の身で“研究×開発”の醍醐味を味わいました。

なぜ生殖医療に本格的に進んだのですか?

修士の学生だった当時、教科書には「マウスの精子は凍結できない」とあり、著名な生殖工学の研究者であったハワイ大学の柳町先生の研究グループがこの課題に挑戦していました。僕はこの原因がなぜなのかと思い、電子顕微鏡でマウス精子を1個ずつ観察して、原因の“精子の先体膜が破けている”ことに気づきました。そこで先体膜の保護や、破れていても受精に必要な機能を回復させる試薬を作り、特許出願・商品化して、この商品は今も売れています。その体験が大きかったですね、生殖医療の面白さを感じました。

アメリカでの経験についても教えてください。

アメリカの研究室で逆算思考を学びました。主任研究員は人件費に超シビアで、「ただ手を動かせば出るデータは要らない。自分で価値を作る計画を持ってこい」と言われていました。僕は半年、実験せずに研究計画を練り、“投資説明”が通らなければ着手できない文化を叩き込まれたんです。日本の“配属→テーマの一部を機械的に割り当てる”やり方とは真逆。人件費の重みと、リソース配分の意思決定は、まさに経営そのものだと痛感しました。

新しい発見を生む楽しさと、残した悔い

嬉しかったこと・やりがい、そして悔しかったことは?

“新しいものを作る”のが好きです。光照射も、試薬も、論文も、“無かったもの”を形にするのが純粋に楽しい。一方で、昔、会社を去るときに研究成果(会社の資産)を置いてきた経験があります。後輩が継いで形になったのは嬉しいけど、自分で最後までやれなかった悔しさが残りました。その原体験が、「自分のラボ」「会社でやる」という動機になっています。

実は 昨年の夏、2億の投資の話がありました。でもTeSHのSTEP2の採択(※)を受けるなら投資は受けられない。最終的に2億を断って、公的研究費の6,000万で進む決断をしました。正直、めちゃくちゃ悩みました。でも、もし2億で走っていたら、メカニズムの深堀りは途中で手を離れて、誰かが製品化に一直線だったはず。今回は“機序にもう一歩踏み込む”価値を取りにいきたかった。選んだ以上は、自分でその道を正解にするだけです。

※TeSHのSTEP2の採択:R7年度大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム TeSH GAPファンドプログラム

経営人材との共創による事業化への道

今抱えている課題は何ですか?

完全に“人”です。研究者は集まるけど、経営のプロがいない。ヒト用機器の医療機器申請(PMDA 相談含む)や、動物用の国内外の規制対応の実務に強い人が、経営層にいてほしい。ネットワークは広がってきたけど、“生活をかけて参画”してもらうには、もう一段の説得材料が要ると思っています。

どんな人に来てほしいですか?

規制・法務・品質を理解し、再審査や相談プロセスを無駄打ちしない設計ができる人。申請は相談料もかかる世界なので、経験値の差がコストに直結するんです。何より一緒に“現場に届く形”までやり切ってほしいと思っています。

ヒトから動物まで広がる生殖技術の可能性

今後のビジョンを教えてください。

世界の食料問題と少子化問題に、さらに研究を進めて解決することです。WHOの統計によると、現在、ヒトは“生涯のどこかで不妊と診断される人が6人に1人”とされています。生まれにくさはヒトだけじゃなく、牛や馬、豚、野生動物にも広がっています。精子数減少の根本原因は多因子で特定しにくいけど、テクノロジーで“受精しやすさ”を底上げできる。そこにビジネスチャンスもあるし、やる意味があると思っています。

うちの装置は、哺乳類全般に効くはず。精子膜のオプシンの種類が種で少し違って、刺激すべき波長もズレるので、動物種別デバイスで展開します。ヒト、牛、そして馬を先行し、将来はジャイアントパンダやバッファローなどの野生動物へも適用できると考えています。個体数が減っている動物も支えたい。“動物生産のプラットフォーム”になるのが理想です。

編集後記

2億の投資を断ったという決断からも、研究者としての思いと、自分たちで事業を進めていくという気概を感じました。生殖医療という人類が直面している課題に対して、精子の活性化という解決策。そして、ヒトの臨床だけでなく、畜産の食料問題の解決や、野生動物の保全にも広がる可能性。私たちが直面している課題に、“光”という希望を照らすようなインタビューでした。

▼経営人材(CxO)募集中!

【イベント案内】経営人材(CxO)マッチングイベントのご案内※参加費無料!