D2 Garageは、 IT企業のデジタルガレージと北海道新聞社の合弁会社。札幌を拠点に産官学連携のシードアクセラレータープログラムを提供し、北海道のスタートアップ支援組織STARTUP HOKKAIDOにも参画しています。

CEOの佐々木智也氏は、SNSの拡大をいち早く察知してTwitter(現X)やFacebook(現Meta)などのスタートアップに出資し、Twitterの日本展開を主導した方です。スタートアップ支援に関わるようになった経緯や、起業家育成プログラムを北海道に持ってきた理由など、さまざまなお話を伺いました。

代表取締役

佐々⽊ 智也氏

函館市出身。函館中部高校・北星学園大学経済学部卒業。

2005年デジタルガレージ入社。デジタルガレージグループの戦略事業に携わる。

海外投資先サービスの日本ローカライズや、パートナー企業とのジョイントベンチャー事業等に従事。Twitterとの資本業務提携により日本展開を主導。

シードアクセラレータープログラムOpen Network Labでは2010年スタート時より参画、現在エバンジェリストとして活動。

2018年より北海道でのスタートアップエコシステム構築をミッションに北海道新聞社との合弁会社D2Garageを設立し代表取締役就任。

2021年バイオ・ヘルスケア領域を注力分野に官⺠連携地域ファンド札幌イノベーションファンドを組成し運用スタート。

2023年北海道・札幌市・北海道経済産業局3行政と⺠間団体が一丸となった北海道スタートアップエコシステムビルダーSTARTUP HOKKAIDO 副委員⻑を現任。

Twitterの日本におけるユーザーグロース経験や、投資先とデジタルガレージグループの事業連携をメインにインキュベーション事業を展開。

株式会社D2 Garage

https://d2garage.jp/

≪VISION≫

Build an

innovation ecosystem

in Hokkaido.

≪事業内容≫

Open Network Lab HOKKAIDOの運営

スタートアップ企業への投資

そのほか付帯する事業

- 目次 -

世界展開できる事業モデルをつくる

D2 Garageさんが2018年に設立された背景やビジョン、事業内容や取り組みについて教えてください。

元々私は北海道出身で北海道新聞社グループの会社に勤めていたので、投資先を紹介したり、事業開発について話したり、北海道新聞社さんとは転職後も連絡を取っていました。私たちの投資ファンドのLP(リミテッド・パートナー)になっていただいたとき、純投資もいいけど北海道で何か一緒にやれる事業はないかと相談されたんです。

そこで、東京で展開していたOnlab(オンラボ)のノウハウや施設を北海道に“移植”してスタートアップ育成をやりませんかと提案し、それでデジタルガレージと北海道新聞社の合弁会社としてD2 Garageが生まれました。

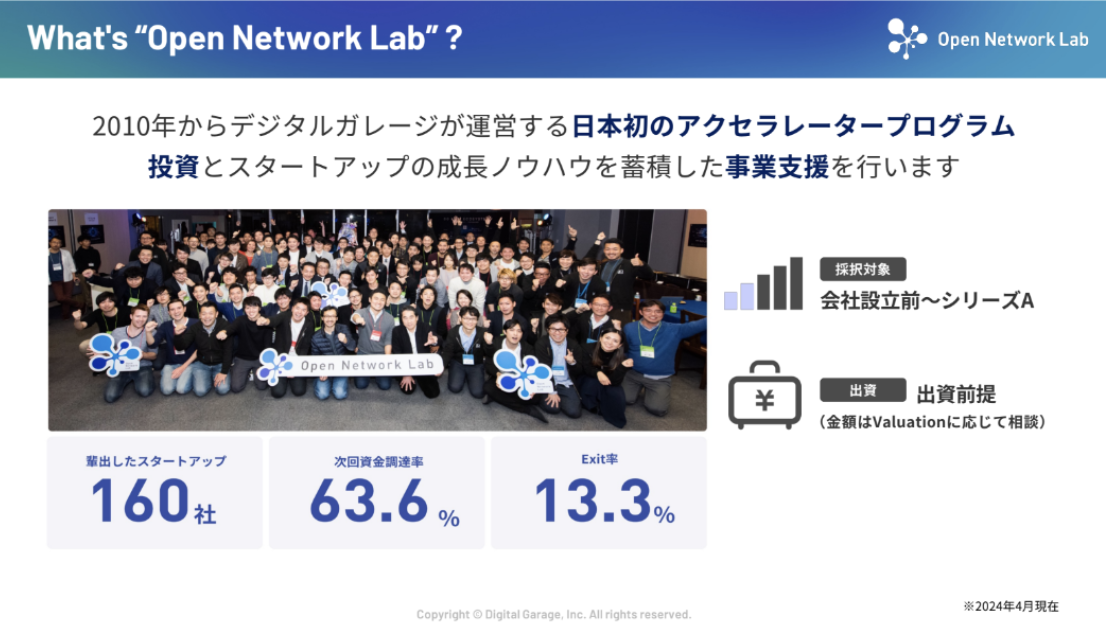

OnlabというのはOpen Network Labの略で、デジタルガレージが東京で2010年から取り組んできた日本初のシードアクセラレータープログラムのことです。その北海道版が、D2 Garageが運営しているOnlab HOKKAIDOです。

なぜOnlab を北海道へ持っていったのでしょうか? また、Onlab HOKKAIDOに特徴的な取り組みがあれば教えてください。

北海道は課題先進地域とも言われ、人口減による人手不足や交通問題等さまざまな課題があります。

例えば、農業産出額・漁業産出額ともに全国1位を誇る北海道の一次産業の維持にも関わります。四方を海に囲まれているため、海洋課題も多く、土地が広いゆえに交通課題も深刻です。インバウンドによる観光客の増加によるオーバーツーリズムの問題もあります。

それらを解決して世界展開できる事業モデルを発掘し育成したいという思いが、Onlab HOKKAIDOを始めた理由です。また、大学の研究シーズ、特に北海道大学のディープテック領域のシーズは非常に優れているので、それをうまく事業化したいという気持ちもありました。

Onlab HOKKAIDOにおいては、なぜ北海道で生まれ、なぜ北海道で事業を展開するのか、その理由があるチームを採択しています。そして卒業後は、有望なスタートアップ企業を選定して集中支援を行うJ-Startup HOKKAIDOに推薦してゆく流れにしています。

2024年現在、卒業生は32社あり、そのうち5社ぐらいが農業系で、光診断薬のHILO、創薬の遠友ファーマ、スーパーフードのFloatmealなど北海道大学発のディープテック企業もいくつか支援してきました。

世界展開できる事業モデルをつくりたいという想いから始まった「Onlab」

札幌にIT企業が集積した時代に多くの起業家と交流

佐々木さんの略歴や北海道でスタートアップ支援に携わるようになった背景、想いを教えてください。

1995年から、北海道新聞社の100%子会社である道新サービスセンターの広告部門に勤めていて、システム化の推進やネット広告ビジネスを開拓していました。

そこからグループ内の次世代戦略を考えるチームに抜擢されて北海道新聞社に出向し、そこでデジタルガレージと出会いました。ネット広告の未来やメディアの今後を見据えて、デジタルガレージと北海道新聞、道内のさまざまな企業と合弁会社を作る経験をしました。

当時札幌はIT系スタートアップの聖地で、ビー・ユー・ジー(現:DMG MORI Digital)があり、ハドソン(かつて札幌を拠点としたゲームソフト開発・販売企業)が生まれ、オープンループやソフトフロントが上場してサッポロバレーと言われていました。

私は業務を通して多くの起業家と接し、ビー・ユー・ジーやソフトフロント等の経営者に可愛がっていただきました。起業の意義、苦労や面白さ、IPOとは何かなど、いろいろ教えてもらいましたね。

出向期間が終わって広告部門に戻るよう言われたとき、自分にはまだITスキルが足りないと思い、2005年にデジタルガレージに転職して東京に行きました。東京では新規事業を作るよう言われ、5社ほど社内ベンチャーを起こしました。そのひとつはその後大きく成長し、いまはデジタルガレージ内で数百億売り上げのあるネット広告部門になっています。

黎明期からスタートアップ創出に深く関わる

デジタルガレージでカカクコムのマネタイズを見ていて、今後メディアが大きく変わるだろうと思いました。カカクコムの何が強かったかというと、メーカーによる商品紹介ではなくユーザーが書き込むレビューでした。

それで、この先はメディアからの発信よりユーザーによる発信がより価値を持つだろうと考え、ブログ検索サービスの日本展開に取り組んだり、当時はまだ日本での知名度が低かったTwitterやFacebook(現Meta)への出資、Instagramとの交渉なども行っていました。当時はまだこれらの企業は日本では知られておらず、mixiの方が有名でしたね。

その後Twitterの日本展開を主導し、2011年の震災を乗り越え、その年末ぐらいにTwitter Japanが設立されました。私自身はデジタルガレージに残り、投資家サイド(株主)の立場に戻りました。

海外スタートアップの事業を日本で普及させることはできたので、次は日本のスタートアップを海外に持っていきたいと考え、2010年に立ち上がったOnlabで2014年から事業責任者として取り組んできました。

そこから電動車椅子のWHILL、楽天に買収されたフリル(現:ラクマ)、エンジニアのコミュニティーのQiita、IPOしたギフティ、ユニコーンになったSmartHRなどが生まれ、現在卒業した企業は160社ぐらいになっています。

2018年にD2 Garage ができてOnlab HOKKAIDOを始めました。北海道ではNoMapsというサウス・バイ・サウスウエストの北海道版みたいなイベントも立ち上がっていましたが、それでもまだスタートアップって何?みたいな状況でした。

圧倒的に生の情報が足りない、スタートアップ同士のつながりもない。これはまずいと思って札幌市にスタートアップが生まれる仕組みが必要だと訴え、2019年にスタートアップシティ宣言をしてもらい、STARTUP CITY SAPPOROというプロジェクトが始まりました。

そして、かつて北海道新聞社の2階にあったSAPPORO Incubation Hub DRIVEというコワーキングスペースでは、Onlabの卒業生が登壇するミートアップイベントなどを毎週のように行い、徐々に盛り上げていきました。

そのうち北海道経済産業局がJ-StartupHOKKAIDOを立ち上げ、北大が先導して全道の大学・高専を含めたエイチフォース(Hokkaido Startup Future Creation Development by Mutual Support Networks)というネットワークを作り、官民が参画する投資ファンドもできて、スタートアップ創出の動きが加速していきました。

2023年にはSTARTUP HOKKAIDOも始動して現在に至ります。

インタビューはD2 Garage本店(札幌市)で行った。佐々木氏(左側)とインタビュアーの藤岡(右側)

広大なフィールドを活かしたビジネスが北海道の強み

北海道エリアのスタートアップの特徴、将来性、世界から見た強みを教えてください。

広いフィールドを活かした事業が北海道発スタートアップの強みであり、そういうスタートアップに勝機があると思います。

例えば農業など一次産業のDX化を進める事業。ドローンを使った圃場データの取得や解析は、フィールドがある北海道だからできることですし、課題を目の前で見ているのでプロダクトがしっかりしています。うまくいけば効率化を進めるシステムを海外に展開できるでしょう。

宇宙産業も大樹町でロケットを打ち上げられるという地の利が大きいですし、可能性しかない分野だと思います。研究に広い実証フィールドが必要な環境・エネルギー分野の事業開発も、北海道が適地でしょう。

都市部から離れると産婦人科がないなど、土地の広さゆえに起こる医療格差もあり、オンライン診療を行うスタートアップも生まれています。インバウンドも新しい事業を生んでいます。例えばShipMateは煩雑な海外発送手続きを簡単に済ませるシステムを開発し、訪日外国人が日本で買ったお土産を海外に気軽に送れるサービスを提供しています。

道外の方に向けて、北海道ならではワークライフバランスやQOLについて教えていただけますか?

豊かな自然の中で過ごせることが北海道ならではの魅力でしょう。私は2021年に東京から家族で引っ越してきて、子どもものびのびと生活できています。

週末は登山やキャンプを楽しめますし、スキー場にも30分で行けます。船に乗って釣りも楽しめますし、アウトドアはなんでも楽しめると思います。本州に比べ夏は涼しく、湿気がなくて爽やかです。冬は寒いし雪が降りますが、スノースポーツが手軽に楽しめます。

また、札幌はコンパクトな街で、キープレイヤーは大体札幌周辺にいるので、スピーディーに話を進められます。例えば、スタートアップ交流拠点「社交場 ヤング」(※)は市役所内にあり、事業者マッチングを依頼すればすぐに行政と連携して動いてもらえます。

※社交場 ヤング」は札幌市が運営するスタートアップ交流スペースで、市役所内というユニークな立地も注目されている。

ミスマッチを防ぐため、人手不足でも採用は焦らずしっかり行うべき

北海道のスタートアップにはどんな課題があるとお考えですか?

チームづくりが課題だと思います。素晴らしいアイデアと技術があってスタートアップを立ち上げても、その可能性を最大化するためのチーム作りができていません。

Onlab HOKKAIDOの卒業生にも1人でやっているところがありますし、CxOなどの重要なポジションを業務委託や副業でやっている企業もあります。そういうところは何かあればすぐに崩壊してしまうでしょうから投資できません。経営者として株を保有し、しっかりチームを作る必要があります。

つまるところ、経験のある経営人材の不足が大きな課題です。特にアカデミア発のディープテックは、ビジネス経験のある人がいない点でつまずきがちです。魅力的なプレゼンができるCFOがいないと資金調達も厳しいですし、事業開発のCOO的な人材やCEOすら足りていません。

私たちが支援しているHILOや遠友ファーマでは、経験のある経営人材に参画していただきました。首都圏からUターンを希望する人材の能力を、より活かせる余地があると感じています。

よくあるミスマッチの事例などあれば教えてください。

人が足りないと、採用を焦って経歴ばかりに頼ったり、高めの給料でオファーしたりしがちです。それで採用してみたら期待外れで思うように活躍してもらえないなど、マッチングできていない採用を多く見てきました。

これは幹部候補に限らず、現場の人にも同じことが言えます。経験や強みがあっても、組織崩壊を引き起こすような悪い影響力を持つ人もいます。よく見極めてチーム作りを進めなければいけません。

佐々木さんから、北海道のスタートアップで働こうと考える人へメッセージをお願いします。

北海道には非常にユニークなスタートアップがたくさんあり、環境問題や食といった重要な課題を解決し、社会にインパクトを与えるようなものばかりです。大きなやりがいを感じられると思います。一緒に世界にチャレンジできる人を求めていますので、日本を良くするため、世界の未来を守るために、ぜひ北海道に来てください。Uターンも大歓迎です!

土地が広いから生まれる課題があり、広いから事業化に有利な面もあるのですね。課題を目の前で見ているからプロダクトがしっかりしている、という言葉が印象に残りました。興味深いお話をありがとうございました。

株式会社D2 Garage

https://d2garage.jp/

≪VISION≫

Build an

innovation ecosystem

in Hokkaido.

≪事業内容≫

Open Network Lab HOKKAIDOの運営

スタートアップ企業への投資

そのほか付帯する事業