.jpg)

産業都市として日本の近代化を支えてきた北九州市は、かつて深刻な公害問題に直面しながらも、市民・行政・企業が一体となって環境改善に取り組み、「公害を乗り越えたまち」として国内外に知られるようになりました。今、その経験を土台に、ディープテックや環境技術を軸としたスタートアップの成長を支える都市へと進化を遂げています。

ものづくりの伝統、課題先進都市ならではの実証フィールド、行政・大学・民間の連携による創業支援体制など、起業家にとって魅力的な環境が整っています。さらに、子育てや医療など生活面での安心感も、移住や定住を後押ししています。

本記事では、行政や地域の取り組みを通して、「挑戦する人を支えるまち・北九州」の今をお届けします。

スタートアップ支援担当係長

小濵 隼人氏

2000年度に北九州市へ入職。用地買収、固定資産税の評価、北九州市立大学での入試広報、地方分権改革、国家戦略特区等の職務を経て、2023年度からスタートアップ推進課に在職。内閣府「スタートアップ・エコシステム拠点都市」や、スタートアップの成長支援(資金調達、伴走支援)を担当。

北九州市役所 スタートアップ推進課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/index.html

≪事業概要≫

スタートアップ推進課では、「日本一起業家に優しいまち」を目指してスタートアップ支援(創業支援)に取組むとともに、ベンチャーキャピタルと連携した資金調達支援、プロダクトの社会実装に向けた実証支援、海外展開支援等に取り組んでいます。

・スタートアップ支援(創業支援)

・創業支援の中核施設「COMPASS小倉」

・支援機関等との連携

・ファンドへの出資

・地域課題とスタートアップとのマッチング

スタートアップ共創コーディネーター

相川 圭典氏

国内家電メーカーにてエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、新規事業開発の一員として米国シリコンバレーでの駐在を経験。ベンチャー企業の発掘や協業提案(オープンイノベーション)、新商品開発、投資関連業務などに従事。

福岡へUターン後は、ベンチャー企業にてIPOの経験や、Fukuoka Growth Next(fgn)のスポンサー企業としてfgn常駐を経験するなど、新規事業開発や新商品開発に一貫して携わりながら有限責任監査法人トーマツに入社し、中小・スタートアップ支援を担当。

令和6年度からは、総務省の地域活性化起業人制度を活用し、北九州市スタートアップ推進課に部分出向中。

北九州市役所 スタートアップ推進課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/index.html

≪事業概要≫

スタートアップ推進課では、「日本一起業家に優しいまち」を目指してスタートアップ支援(創業支援)に取組むとともに、ベンチャーキャピタルと連携した資金調達支援、プロダクトの社会実装に向けた実証支援、海外展開支援等に取り組んでいます。

・スタートアップ支援(創業支援)

・創業支援の中核施設「COMPASS小倉」

・支援機関等との連携

・ファンドへの出資

・地域課題とスタートアップとのマッチング

- 目次 -

「公害を乗り越えたまち」ー北九州の変遷

まずは、北九州市についてご紹介いただけますか?

北九州市は、九州の玄関口に位置する政令指定都市で、福岡市へは新幹線で約15分、東京へは北九州空港から約90分と、交通アクセスに非常に恵まれた立地が魅力です。人口は約92万人。少子高齢化が進むなかで、地域の活性化や人材の定着が重要な課題となっています。

市内には、安川電機やTOTOといった製造業のほか、第一交通のようなサービス業も含め、産業基盤の厚い企業が集積しています。

また、出光興産や日産自動車の創業者を輩出するなど、起業家精神が根づいた地域でもあります。

もともと北九州は農村地帯でしたが、1901年に官営八幡製鐵所が操業されたことを契機に、日本を代表する工業都市へと発展しました。高度経済成長期には太平洋ベルト地帯の一角として日本経済をけん引し、多くの百年企業も生まれました。

その一方で、急速な工業化の過程では公害問題にも苦しみました。しかし、地域住民、特に戸畑婦人会(※)のような市民グループの声をきっかけに、企業と行政が連携して環境改善に真剣に向き合いました。

現在では「環境モデル都市」および「SDGs未来都市」として、持続可能なまちづくりに力を入れています。こうした土壌のもと、無添加石けんで知られる「シャボン玉石けん」など、環境配慮型ビジネスも生まれており、ディープテックや環境系スタートアップの成長を後押ししています。

※戸畑婦人会:1960年代に北九州市戸畑区で発足した主婦主体の市民団体。

大気汚染や健康被害に対する訴えを通じて、公害対策の重要性を行政や企業に訴えた。

ディープテック×環境技術で描く持続可能な未来都市

北九州市のスタートアップ支援についての取り組みを教えていただけますでしょうか?

北九州市が掲げるミッションは、「ものづくり」「グリーン技術」「AI」など、地域の強みを活かしながらディープテック系スタートアップを育てていくことです。こうした取り組みの先に見据えているのが、「サステナブルシティ(持続可能な都市)」の実現です。

さきほども申し上げましたが、北九州は環境技術の分野に力を入れており確かな強みを持っています。たとえば、日本最大級のリサイクル拠点である「北九州エコタウン」では、企業・研究機関・行政が連携し、環境産業の集積が進んでいます。

再生可能エネルギーの導入量は政令指定都市の中で全国3位を誇り、グリーンテックの実証・開発を支える基盤としても申し分ありません。こうした資源が揃っていることにより、実際のフィールドで課題に挑み、成果につなげられるリアルな土壌があるのです。

気候変動や暮らしの質の向上といった社会課題に対しては、従来の仕組みだけでは対応が難しい場面が増えています。スタートアップによるイノベーションが真に求められており、そうした企業が次世代の地域経済の中核を担っていくことを期待しています。

たとえば、東田地区では製鉄所跡地を活用したまちづくりを行い、水素タウンを目指して、世界で初めて市街地に水素パイプラインを敷設した都市としても知られています。

スマートコミュニティや電力のピークカットといった実証も行われており、暮らしと技術革新が融合した都市モデルは、ディープテック系スタートアップにとっても大きな可能性を秘めた実証フィールドとなっています。

安川電機やTOTOなどの企業が生まれた背景に、北九州のチャレンジ精神があると感じます。その理由や背景について、どうお考えですか?

北九州の人は少しシャイですが、一度関係ができるととても親切で、面倒見が良い人が多いです。公害問題を市民・行政・企業が一体で乗り越えた歴史にも、「自ら動く」気質が表れていると思います。

また、安川電機は炭鉱や製鉄の現場での課題をもとにモーターを開発し、TOTOは輸入に頼っていた衛生陶器を国産化しようと立ち上がった企業です。地域には「課題を技術で解決する」文化が根づいており、これが北九州ならではのものづくり精神につながっています。

私も同じ印象です。「まずは自分でやってみる」という職人気質があり、行政や支援者との距離も近い。信頼関係ができると支援のスピードも速く、こうした環境が挑戦を後押ししていると感じます。

市としても、武内市長の下で掲げられた「稼げるまちの実現」というビジョンに基づき、産業振興未来戦略を進めています。ものづくりだけでなく、理工系人材を多く輩出する北九州学研都市や大学との連携も含め、地域全体で挑戦する空気を醸成していこうという動きが加速しています。

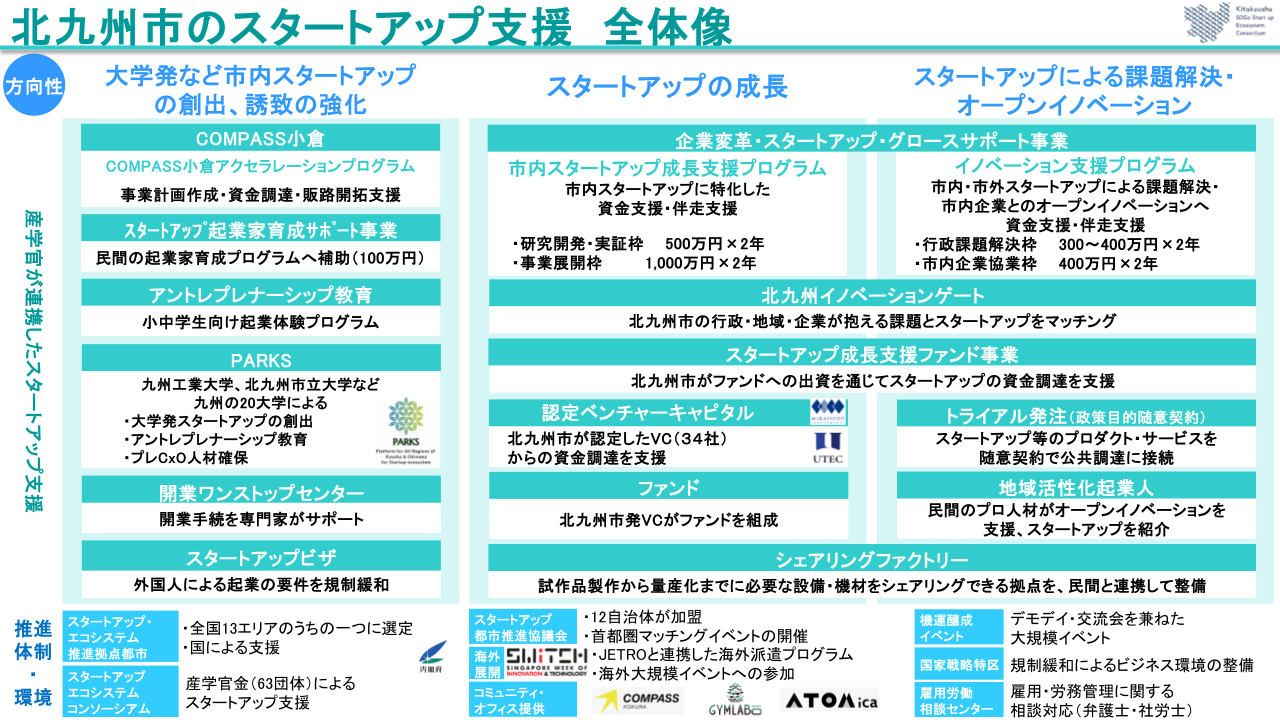

北九州市のスタートアップ支援の全体像

「やってみよう」を政策で後押し

北九州市はスタートアップの出現率が日本一高い都市といわれています。行政として、どのような取り組みでそれを支えているのでしょうか?

出現率にはスモールビジネスも含まれますが、「新しいことに挑戦する人が多い」と受け止めています。明確な因果関係は断定できませんが、支援体制の充実が一因だと考えています。

たとえば「COMPASS小倉」ではインキュベーションマネージャーが常駐し、起業希望者が日常的に相談できますし、「開業ワンストップセンター」や「雇用・労働相談センター」も整備されています。

地元の金融機関や地域団体、FAIS、商工会議所などが主催する創業塾やセミナーなども含め、行政と民間の双方が創業支援に取り組む環境が整っています。

武内市長が2023年に就任してからは、「チャレンジを支援するまち」という明確なビジョンが打ち出されました。

介護や子育て、老朽インフラの維持管理といった分野でも、地域特性に根ざした課題があります。

特に北九州市では、高齢化率が30%を超えており、全国でも高い水準です。その対応として、市ではICTやロボットを活用した「先進的介護北九州モデル」を展開し、介護現場の負担軽減に取り組んでいます。

こうした社会課題への実践的なアプローチが、スタートアップにとってはリアルな実証の機会となり、技術やアイデアを社会実装につなげるチャンスにもなっています。挑戦する人を歓迎する空気があるというのも、このまちの魅力ですね。

その他、象徴的なのはZ世代課の設置や、若者向け補助制度「シン・ジダイ創造事業」などです。「失敗してもいいから、まずはやってみよう」と挑戦を後押しする政策が次々に展開され、もともと地域に根づいていたチャレンジ精神に、行政の支援が加わったことで、失敗を恐れずにチャレンジする若者が増えてほしいと考えています。

スタートアップと企業の橋渡しとなる仕組みも広がっています。

たとえば「北九州イノベーションゲート」は、市内企業の課題や北九州市の抱える行政課題と、それら課題を解決するソリューションを持つ全国のスタートアップを結びつけるオープンイノベーションの取り組みです。

さらに、海外文脈にも力を入れており、福岡県内に2か所あるJETRO拠点のひとつであるJETRO北九州との連携を通じて、スタートアップの海外展開や国外からの企業誘致、投資促進にも取り組んでいます。

課題は“人” ディープテックを社会に届ける人材育成と戦略

北九州のスタートアップが抱える課題には、どのようなものがありますか?

やはり「人材不足」が大きな課題です。理工系の学生や研究シーズは豊富にある一方で、事業化に必要な人材が不足しており、社会実装のフェーズに進めるものがとても少ないのが現状です。

採用に関しては、マッチングサイトなども活用されていますが、実際にはリファラルに頼るケースが多く、経営者の人脈に依存しがちです。

スタートアップは社員一人の影響が大きいだけに、採用が慎重になるのは当然ですが、成長が進むと多くの人材を採用することになるため、多様な採用手段の確保が必要となります。

人材確保においては、もう一つ大きな課題もあります。

市内には九州工業大学や北九州市立大学など優れた教育機関があるため、他県から学生は多く集まっていますが、卒業後の就職で流出してしまうケースが多く、地元就職率は2割台にとどまっています。

雇用機会や賃金水準、企業の魅力発信など、構造的な課題が背景にあります。だからこそ、地元発のスタートアップが成長し、雇用を生み出すことで、若者が地域に根を張れる仕組みをつくっていきたいと考えています。

ですから、外部人材を呼び込むだけでなく、「地元で育てる」視点が重要です。

北九州市では小中学校や大学でアントレプレナーシップ教育が行われており、技術シーズをもとに起業する学生も出てきています。

実際、九州工業大学発のスタートアップ「TriOrb」は、総務省主催の「起業家万博」で総務大臣賞を受賞しましたし、同大学の学生が「起業家甲子園」で同賞を受賞するなど、全国的に評価される若手起業家も生まれています。

北九州からは、こうした教育の延長線上で生まれた注目スタートアップも少なくありません。経産省のJ-Startupに選ばれた「クアンド」や、EV車開発を手がける「EVモーターズ・ジャパン」、九州工業大学発の「KiQ Robotics」などがあり、それぞれの分野で着実に成長を遂げています。

また、毎年3月には市主催の「WORK AND ROLE」というスタートアップイベントを開催しており、支援機関・投資家・起業家の交流の場として定着しています。

U・I・Jターンを支援する補助制度も整えています。転入超過が近年プラスに転じるなど、前向きな動きが出ています。スタートアップが雇用の受け皿となることで、地域に人が根付く仕組みをつくっていきたいですね。

安心して住めるまち、北九州

北九州のスタートアップ、特にディープテック分野で働こうと考えている方に向けて、知っておいた方がいい点やよくあるミスマッチなどがあれば教えてください。

県外の方から「北九州って怖いまち?」と聞かれることがありますが、それは完全に誤解です。今の北九州はとても安全で、道を歩いていても不安を感じることはありません。過去の事件や報道から悪いイメージを持たれているのかもしれませんが、実際の暮らしぶりはまったく違います。

以前と比べて治安が改善された背景には、長年、市民と行政が一体となって取り組んできた暴力団排除運動の成果が大きいと思います。現在の北九州は、特別に治安が悪いということはありません。

実際には安心して暮らせるまちですので、私たちもその事実をきちんと伝えていく必要があると感じています。

また、「北九州だからミスマッチが多い」という話はあまり聞いたことがありません。

もしギャップがあるとすれば、それは企業ごとのカルチャーや、創業者・経営者との方向性の違いによるものだと思います。「思っていたのとちょっと違った」というケースは全国どこにでもある話だと思います。

政令指定都市としての都市機能と豊かな自然が融合した北九州市

課題先進都市が拓く柔軟なキャリアの形

実際に北九州に移住した場合、仕事においてはどのような魅力がありますか?

北九州は他の地域がこれから直面するような課題に、早くから向き合ってきた都市でもあります。環境問題や人口減少といった社会課題に直面しながらも、地域の企業や研究機関が連携し、解決策を模索してきた歴史があります。こうした「課題先進都市」だからこそ、ビジネスの種も多いと感じますね。

介護や子育て、老朽インフラの維持管理といった分野でも、地域特性に根ざした課題があります。そうした分野でも技術やアイデアで挑戦できるスタートアップにとって、このまちはリアルな実証フィールドになるはずです。

特に北九州学研都市には、大学や研究機関、企業が集積しており、北九州では年間3,000人を超える理工系人材が輩出されています。知と人が交差する場所として、社会課題とテクノロジーの“掛け算”がしやすい環境があります。課題を解決しながら、新しい価値を生み出す挑戦に取り組むには、理想的な場所の一つだと思います。

また、もし移住に不安を抱えているならば、スタートアップでの働き方はとても柔軟です。いきなり移住しなくても、まずはリモートで関わってみて、月に1度現地に足を運ぶ、といった段階的な関わり方も十分に可能です。

実際、北九州のスタートアップでも、関東など別の地域で働いているメンバーは多くいます。本社は北九州でも、事業展開は全国・海外に広がっており、「現地にいなければならない」という前提はありません。ポジションに応じて、自分に合った働き方を選べる環境もあります。

挑戦する人を歓迎する空気がある中でチャレンジできるのが、このまちの魅力ですね。

暮らしやすさが挑戦を支える

移住者の方が「北九州は暮らしやすい」と感じて定住されるということもよく耳にします。生活面ではどのような魅力がありますか?

やはり一番は「暮らしやすさ」です。都市機能がコンパクトにまとまっていて移動のストレスが少ないのは大きな魅力です。

海に面したまちなので新鮮な海産物に恵まれフグや寿司文化が根づいており、ご飯も本当に美味しいです。実は2025年度には市役所内に「すしの都課」というユニークな部署も新設され、地元の食文化を活かしたブランディングにも力を入れているんですよ。

以前住んでいた大都市は、エリアごとに分散していて全体のまとまりがない印象がありました。生活のしやすさで言えば、北九州の方が快適ですね。加えて、自然が豊かで、食事が美味しいのも魅力です。

それに加えて、もともと製造業のまちという背景から病院が多く、医療体制も非常に整っています。長く安心して暮らせるまちだと感じます。

生活の質(QOL)が非常に高いという点は、多くの移住者が実感していると思います。

生活コストも抑えられ、大都市へのアクセスも良好。働く上で非常にバランスの取れた都市だと思います。

それから、「人の温かさ」も大きな魅力です。最初は地域に入りづらく感じるかもしれませんが、一度関係ができると本当に親身になってくれる人が多いです。商店街では、道に迷っていると誰かが必ず声をかけてくれるような温かさがあります。

また、製造業が盛んだったこともあり、「チームで協力して何かを成し遂げる」という文化が根付いています。こうした「助け合い」や「連携」を大切にする気風が、今も地域の中に息づいているんです。

子育て世代にとっての北九州の魅力についても教えてください。

私が北九州市立大学に市役所から出向していた際、入試広報の業務で九州各地を訪れていたのですが、その中でも「北九州の学校や大学は面倒見がいい」と自信を持って伝えていました。

自身が通っていた県外の高校と比べても、先生や職員のサポートが丁寧で、親御さんにとっても安心感があります。地域特有の“世話焼き気質”が教育現場にも表れていると感じます。

また、保育施設が充実していて待機児童もおらず、子育てのしやすさも大きな魅力です。

北九州で次のキャリアを切り拓く

最後にお二人から北九州でスタートアップやディープテック分野で働くことを検討している方々へ、ぜひメッセージをお願いします。

これまでお話しした通り、北九州市は今、さまざまな社会課題に直面しており、スタートアップへの支援にも本気で取り組んでいます。課題解決にチャレンジしたい人、新しい価値を生み出したい人にとって、とても魅力的なフィールドだと思います。ぜひ一緒に、北九州で新たな挑戦に踏み出していきましょう!

北九州は歴史的にも、環境問題などの課題解決に真剣に取り組み、実際に乗り越えてきた実績のあるまちです。そうした姿勢や文化は、スタートアップとの親和性が非常に高いと感じています。

そして今、行政の支援はもちろん、支援機関や資金面のサポート体制も充実し、挑戦の「スタートライン」がしっかり整ってきています。

僭越ながら、私は北九州というまちにはポテンシャルしかないと感じます。ぜひ、多くの方に北九州を知っていただき、実際に訪れてこのまちで挑戦を始めてもらえたらうれしいです。

貴重なお話をありがとうございました。

北九州市役所 スタートアップ推進課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/index.html

≪事業概要≫

スタートアップ推進課では、「日本一起業家に優しいまち」を目指してスタートアップ支援(創業支援)に取組むとともに、ベンチャーキャピタルと連携した資金調達支援、プロダクトの社会実装に向けた実証支援、海外展開支援等に取り組んでいます。

・スタートアップ支援(創業支援)

・創業支援の中核施設「COMPASS小倉」

・支援機関等との連携

・ファンドへの出資

・地域課題とスタートアップとのマッチング

北九州市役所 スタートアップ推進課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/index.html

≪事業概要≫

スタートアップ推進課では、「日本一起業家に優しいまち」を目指してスタートアップ支援(創業支援)に取組むとともに、ベンチャーキャピタルと連携した資金調達支援、プロダクトの社会実装に向けた実証支援、海外展開支援等に取り組んでいます。

・スタートアップ支援(創業支援)

・創業支援の中核施設「COMPASS小倉」

・支援機関等との連携

・ファンドへの出資

・地域課題とスタートアップとのマッチング