東北大学のスタートアップ事業化センターは、東北大学産学連携機構を構成する組織の一つとして、東北大学子会社VCである東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社(THVP)と連携し、東北大学発スタートアップ企業の創出や成長支援に取り組んでいます。

2021年からスタートアップ事業化センターの企画推進部長を務める石倉慎也さん(2025年4月インタビュー当時)に、主な取り組みや実績、東北大学の強みや事業化の課題などを伺いました。地域をあげてのスタートアップのまちづくりの取組や、2024年に認定された「国際卓越研究大学」としての展望についてもお話いただき、東北大学発スタートアップを取り巻く環境の充実ぶりが伝わるインタビューとなりました。

東北大学 産学連携機構機構長特別補佐 スタートアップ事業化センター 前特任教授

石倉慎也氏

日本政策投資銀行(旧・日本開発銀行)という政府系の金融機関にて、子会社VC(DBJキャピタル)でスタートアップ支援の経験あり。東北大学では大学発スタートアップ創出・育成支援を担当。

経歴:日本政策投資銀行(旧・日本開発銀行)入行。新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社)を経て、日本政策投資銀行業務企画部課長、管理部課長、富山事務所長、DBJキャピタル株式会社取締役投資部長を歴任。

挿入画像.jpg)

東北大学

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/

≪大学概要≫

東北大学は、1907年に民間および自治体からの寄附を受けて、我が国三番目の帝国大学として創設されました。以来、研究第一、門戸開放、実学尊重の理念のもと、社会と共に歴史を築いてきました.

研究と教育を車の両輪とし、我が国で初めて女子学生を受け入れ、留学生を含め、多くの有為な人材に門戸を開く多様性を力とし、多くの社会価値を創造してきています。

東日本大震災では、復興に貢献すると共に、大学の社会的使命を構成員が強く自覚する契機となりました。

- 目次 -

スタートアップの起業や成長を、3段階でシームレスに支援

東北大学産学連携機構スタートアップ事業化センターのミッションや主な取り組み、実績について教えてください。

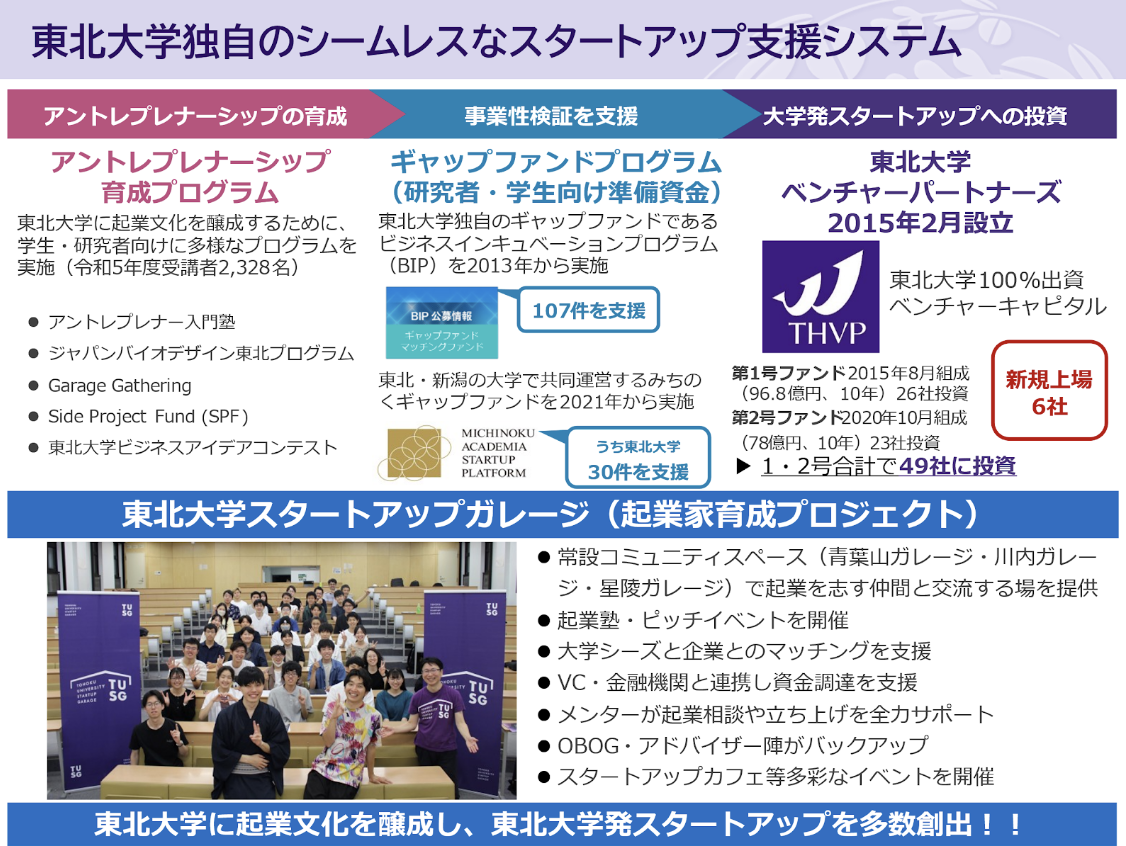

私たちは、東北大学の教員や学生が自らの研究成果や技術シーズを活用してスタートアップを起業する手助けや、起業したスタートアップの成長支援を行っています。取り組みは大きく3段階に分けられます。

まずはアントレプレナーシップ育成プログラム。起業家精神を醸成して起業の動機づけを行ったり、起業に関する知識を授けたりするほか、ワークショップやセミナー、ビジネスアイデアコンテストなども行っています。

次がギャップファンドプログラム。起業の準備資金の提供を行うだけではなく、壁打ちなどのメンタリングプログラムなども行っています。

最後に起業時・起業後の成長資金の提供。これについては、東北大学100%子会社のVCである東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社(THVP)が判断して投資を行い、東北大学としては営業協力やガバナンスの支援など間接的に関わります。

これらの3段階で、起業前から起業後までシームレスに支援(切れ目なく支援)しています。

これまでにギャップファンドプログラムで100件以上のプロジェクトを支援し、THVPを通じた投資を40件以上実施し、IPO 6件、M&A2件という実績があります。民間企業として日本初の月面探査プログラムに挑戦した上場企業のispaceなどが東北大学発スタートアップの代表的な事例です。

東北大学発スタートアップは直近の経産省調査では199社となっており、国内の大学で6番目に多い数字です。

さらに新たな取組として、上の東北大学のスタートアップ支援の仕組みや知見・ノウハウを地域に横展開するために、東北・新潟の大学・高専(現在22校が参加)で構成するスタートアップ支援の組織(みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム:MASP)を立ち上げて運営しています。

現在、東北大学のスタートアップ支援の組織や産学連携機構の全体の組織はどの程度の規模なのでしょうか。

スタートアップ事業センターは現在13名で、そこに事務部門4名が加わります。私が来た当時の2021年は7名でしたが、順次体制強化を進めています。スタートアップ事業化センターは、金融機関、事業会社、特許庁、アクセラレーター企業など多様なバックグラウンドを持った人により構成されているのが特徴で、それぞれの専門的知見を活かして支援業務にあたっています。

また、産学連携機構には、スタートアップ以外に、産学共創推進部や企画戦略部、知的財産部などの組織があり、総勢で100名以上のスタッフが在籍しています。我が国の大学の中でも有数の陣容と規模で産学連携に取組んでいます。

東北大学のスタートアップ支援システムの全体像

東北大学は特にディープテック領域に強く、多様性に富んだスタートアップが多い

東北大学発スタートアップの概要と特徴を教えてください。

東北大学は、「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」を建学の理念に、3番目の帝国大学として創立されました。「研究第一」の総合大学として様々な分野の研究者が3,000名以上います。そして「実学尊重」という理念の延長線上にスタートアップを位置付けています。東北大学発スタートアップの特徴は、素材・材料、機械・エレクトロニクス等ものづくり企業はもとより、医療・バイオ、環境・エネルギー、情報通信・サービスといったディープクテック分野における研究開発型のスタートアップが多いことです。

例えば、量子水素エネルギーの実用化をめざすユニコーン企業のクリーンプラネットをはじめ、半導体業界でゲームチェンジを狙うパワースピンなど、世界が注目するスタートアップが続々と誕生しています。

土地柄など、そういった分野が強くなった理由があるのでしょうか。

むしろ逆で、そうした分野に強い研究者が多かったことが、この地域の産業に影響を与えたとも言えます。例えば、東北では、半導体や自動車産業が集積していますが、その背景には大学の存在があります。今後、ディープテックの分野における東北大学発スタートアップが成長していくことで、地域の産業として集積していくことが期待されます。

また、東北大学発スタートアップは多様性に富んでいることも特徴です。その一例は防災関連の領域でして、東日本大震災を契機に災害科学という分野が発展し、東北大学は東北被災地の復興と世界の災害被害の軽減を目指す災害科学国際研究所を設置しました。そこから生まれた東北大学発スタートアップであるRTi-cast社は、津波の浸水予測・被害推定を行い、内閣府の防災システムに採用されています。また、福島県の双葉町でコミュニティ形成支援に取り組む、Rurioという学生が立ち上げたスタートアップもあります。他にも文理融合、医工学融合などの分野でもスタートアップが活躍しています。

自治体・企業と連携したまちづくりと政府の強力なサポートが、恵まれた環境を実現

東北大学発スタートアップで働く魅力は何だとお考えですか?

地域のエコシステムとしてスタートアップ業務に取り組む環境に恵まれている点を挙げたいと思います。

「SENDAI STARTUP CAMPUS」といって、スタートアップによる仙台のまちづくりの構想の取組が始まっています。2023年6月に仙台市、宮城県、NTTグループと連携協定を結びました。仙台全体にスタートアップ拠点を整備し、自治体・企業と連携して支援プログラムを実施しています。

東北大学内には、シェアオフィスの機能を有する青葉山ガレージをはじめ、図書館内に設けられた川内ガレージ、ライフサイエンス分野の情報ハブとなる星稜ガレージなどの起業家育成拠点を整備しています。

直近では2024年3月に、仙台駅近くにNTTアーバンネット仙台中央ビルが開業し、スタートアップスタジオには起業相談窓口が開設され、スタートアップ関連イベントが開催されています。ラボやコワーキングスペースなどの機能も備わっています。

さらに2024年4月に、大学キャンパス内の次世代放射光施設ナノテラス近くに青葉山ユニバースを新設し、ナノテラスを活用する企業やスタートアップなどが入居しています。

地域のエコシステムとして、自治体である仙台市や宮城県は手厚い支援を行っています。例えば、起業前・起業後のメンタリングなどの支援プログラム、スタートアップと地域企業をマッチングする取組(テック系スタートアップ・サポートコンソーシアム宮城)、スタートアップ拠点(一部)への賃料補助などの支援を行っています。

政府のサポートについて。東北大学は2024年11月、政府が創設した10兆円規模の大学ファンドで支援する「国際卓越研究大学」に認定されました。東北大学の取組が評価され、先んじて第一号の認定を受けたのは大変光栄なことです。これにより、国からの助成(2025年度は154億円)を最長25年受けることができます。この助成は、研究、教育、ガバナンスの全領域の改革のために使うことになっていて、前出のスタートアップ支援をさらに強化するためにも使うことにしています。今後25年間の計画を策定していますが、その目標の一つに1,500社のスタートアップ創出を掲げています(再掲:現時点では199社)。

ワークライフバランスやQOLといった視点では、東北、仙台の環境はいかがでしょうか。

非常に良いと思います。仙台は東京から新幹線で1時間半ほどなので、必要なときは容易に首都圏に出向くこともできます。100万都市ではありますが大都市に比べればコンパクトで、身近に海も山も川もあって自然に触れられることなど、住む環境として非常に恵まれていると思います。

東北大学構内の様子。自然豊かでとても開放的なキャンパス。

研究者と伴走し、事業化を主導できるビジネス系人材が求められている

東北大学発スタートアップの課題は何でしょうか。

課題の一つはCxO候補などビジネス系人材の不足です。大学には多くの研究者がいますが、その技術を事業化するビジネス系人材が足りていません。東北大学は原則として研究者が単独で代表になることを認めていないので、共同代表になっていただける方が見つからずに起業できない研究者が多くいます。まずは、壁打ちなどをやりながら研究者と伴走し、事業化を主導できる方に来ていただきたいです。内閣府を司令塔に各省庁が連携してイノベーションを支援するSBIRやNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)のDTSU(ディープテック・スタートアップ支援事業)など支援制度が充実してきていますので、例えば、そういった支援制度の活用などを研究者と共に担ってもらえると有難いです。

例えば、関東在住でリモートワークの方が多くいますが、リモートなら関東にこだわる必要はありません。ディープテック分野のスタートアップはグローバル展開できる場合が多いので、海外在住の方でも良いと思っています。もっといろんなパターンを増やしていきたいと考えています。

よくある入社前後のギャップや向き不向きなど、ディープテック分野のスタートアップへの転職を検討している人に対して、あらかじめ伝えておきたいことはありますか?

ディープテック分野のスタートアップだと、目に見える進捗がなかなか少なく、社会実装まで時間がかかりますので、もどかしくなることが多いと思います。他方で、日々変化が激しいIT系スタートアップの世界とは違うので、物事にじっくり取り組める方には向いていると思います。そして、サイエンスに強い関心があり、それを使って社会価値を創造したい方に向いていると思います。

研究者との相性も大きなポイントです。学問の領域はもちろん他の面でも、その方と伴走できる方かどうかは、時間をかけて見極める必要があると考えています。そのためにEIR(Entrepreneur in Residence:住み込み起業家)の制度を用意し、東北大学でスタートアップ支援業務に携わりながら、いわば住み込みで本学研究成果を活用した起業を目指していただいています。この制度を活かしてすでに3名が起業しています。

最後に、東北大学発スタートアップで働くことを検討している人に向けてメッセージをお願いします。

東北大学は「研究第一」の大学です。国際卓越研究大学としてスタートアップ支援に力を入れてきます。自治体や企業など、まちをあげてスタートアップを応援しています。恵まれた環境の中、充実したエコシステムを活用し、研究開発や事業化にじっくり取り組むことが出来ます。大学発スタートアップを通じて、東北の地からインパクトある社会価値を生み出すことが出来るチャンスですので、勇気を持って飛び込んできてください。

地方自治体のサポートに加え国からの強力な後押しもある、非常に恵まれた環境ですね。今後がますます楽しみです。本日はありがとうございました。

挿入画像.jpg)

東北大学

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/

≪大学概要≫

東北大学は、1907年に民間および自治体からの寄附を受けて、我が国三番目の帝国大学として創設されました。以来、研究第一、門戸開放、実学尊重の理念のもと、社会と共に歴史を築いてきました.

研究と教育を車の両輪とし、我が国で初めて女子学生を受け入れ、留学生を含め、多くの有為な人材に門戸を開く多様性を力とし、多くの社会価値を創造してきています。

東日本大震災では、復興に貢献すると共に、大学の社会的使命を構成員が強く自覚する契機となりました。