2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、再生可能エネルギーの拡大は必要不可欠です。しかし現在普及しているシリコン系の太陽光パネルは分厚く重いため、設置できる場所が限られています。そこで注目を集めているのが、ペロブスカイト太陽電池です。この次世代型太陽電池は薄く、軽く、柔軟性があり、これまでは設置できなかった場所でも利用できることから、いずれ太陽光発電の主要な技術となると考えられています。金沢大学でペロブスカイト太陽電池の研究に取り組む當摩哲也教授に、研究内容や起業を思い立った経緯、ビジネスプランなどについてお話を伺いました。

ナノマテリアル研究所 教授

當摩 哲也氏

金沢大学ナノマテリアル研究所、新学術創成研究機構再生可能エネルギーユニット、理工学域物質化学類応用化学コース電気化学研究室所属。有機太陽電池の研究や、物質化学類応用化学コース電気化学研究室と協力しての研究教育活動や、企業と協力して研究開発を行う。研究分野は有機薄膜太陽電池、ペロブスカイト太陽電池、その他の有機電子デバイス。

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

- 目次 -

エネルギーの面白さに魅せられ、有機太陽電池の研究に20年

ペロブスカイト太陽電池を研究することになった経緯をお聞きしたいです。自己紹介と簡単なご経歴をお願いできますか?

私は仙台生まれ仙台育ちで、東北大学の工学部に進みました。そこで博士号を取って、2002年にポスドクとしてつくばの産業技術総合研究所(産総研)に行きました。そのときに、有機太陽電池のプロジェクトに関わったのが始まりです。当時はまだ太陽電池自体が流行っておらず、私が行ったときたまたまそのプロジェクトがあったという感じでした。しかし太陽電池はその後、時代の流れにうまく乗ってどんどん脚光を浴びていきました。10年後の2012年に金沢大学に移りましたが、ずっと有機太陽電池の研究を続けていて、今もその一種であるペロブスカイトの研究をしています。2002年から関わり始めたので、もう20年近く有機太陽電池の研究を続けていますね。

それほど長く続けてこられた研究の魅力は何でしょうか?

エネルギーは人間の生活に直結する重要なものです。そこがエネルギー分野の研究で一番の面白いところだと思います。優れた研究成果を出せば、それを人々の暮らしに役立てて、社会に貢献することができます。学生に教えるときも、エネルギーは日本で一番重要な産業だと話していますし、そう言うと学生も興味を持ってくれます。

イオン液体を活用して弱点を克服し、さらに独自の制作技術も開発

現在、多くの企業や大学が実用化に向けた研究に取り組んでいると思いますが、ペロブスカイト太陽電池の実用化にはどのような課題があり、先生はどのような技術開発に取り組んでいるのでしょうか?

ペロブスカイト太陽電池は、低照度でも発電でき、エネルギー変換効率が高いのが特長です。ただ、水に弱く、耐久性が低く寿命が短いという欠点もあります。そのため多くの企業や大学の研究者は、手間と費用をかけて水が入らないようガラスやフィルムでガチガチに保護するという対策をとっています。しかし私たちは、イオン液体を添加することで水をはじく技術を開発しました。この方法を使うと、ペロブスカイト自体が非常に強くなり、寿命が伸びることがわかっています。つまり、水に弱いという課題を克服できるだけでなく、耐久性が低く寿命が短いという弱点もカバーできるのです。添加するイオン液体の必要量はわずかなので、ガラスやフィルムを使って保護する方法よりずっと低コストで済みます。

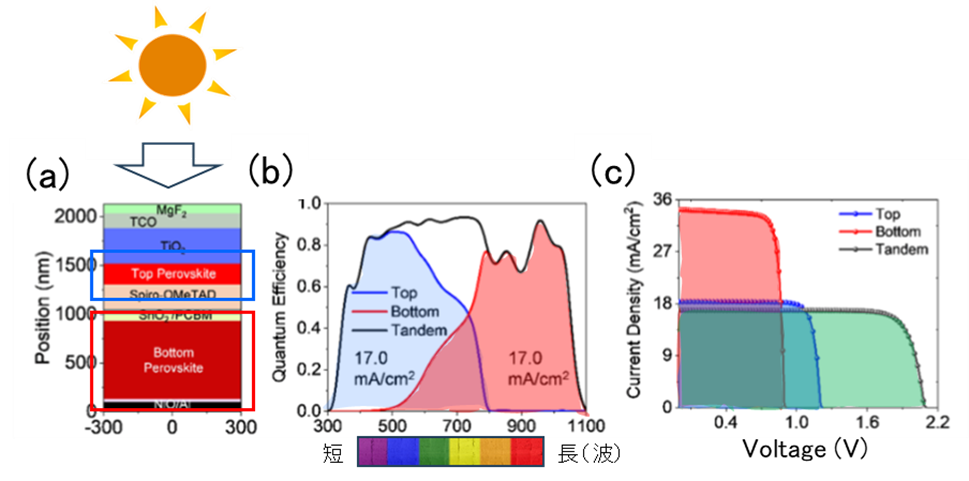

高性能になるタンデムについても独自のアプローチを進めています。タンデムというのは、複数の太陽電池を組み合わせ、より効率的に太陽光を電気エネルギーに変換する方法です。太陽電池を2つ直列に配置すれば、同じ面積でも2つ分の性能を発揮するわけです。ガラスを使った建材などはありますが、フィルムでこれをやろうとしているのは私たちだけです。基礎的な技術は構築できたので、これからさまざまな組み合わせを試してより良いものにしていきます。

デバイスシミュレーションにより最適化されたトップとボトムセルの分光感度とI-V特性(M. I. Hossain, Md. Shahiduzzamn,T. Taima et al, Solar RRL 2100509(2021)

悔しさをバネに新たな技術を開発。若い頃に考えた起業が現実のものに

会社設立を考えていると聞きました。どんな経緯で起業を検討するようになったのですか?

思い返せば、そもそも博士課程に進んだ理由が起業するためでした。大学に入学した1993年頃に読んでいたアメリカの経済誌「Forbs」の日本語版に、海外ではベンチャー企業を大学の先生が作っているという話が載っていたんです。当時は日本で大学の先生や公務員が会社を作ることはほとんど行われていませんでしたが、記事を読んでそういう時代が10年後くらいに来ると思い、それで私は大学院に進学しました。

しかし産総研では企業をサポートする業務に追われ、起業したいと思っていたことさえ忘れていました。残りの人生を研究者の育成に使いたいと思い、金沢大学にやって来ました。起業については全く考えておらず、学生たちを良い研究者に育てることにずっと力を注いできました。その一方でライフワークである自分の研究も続けていて、今年に入って起業を検討し始めました。そのときになって、ようやく学生時代に起業を想定して博士課程に進んだことを思い出しました。ずいぶん遠回りをしましたが、起業に関してはなるべくしてなったという気がしています。

これまで有機太陽電池の研究に取り組んできて、嬉しかったこと、辛かったことはありますか?

良い性能を出せたときの喜びは何にも代えがたいですね。産総研時代に有機太陽電池で性能を向上させることに成功してプレスリリースを出したときは嬉しかったです。

辛いこともありました。ペロブスカイト太陽電池の技術開発には政府も力を入れていて、巨大な国家プロジェクトが動いています。残念ながら、我々はメンバーに入れてもらえませんでした。今回会社を作ろうと思い立ったのも、その悔しさが大きなモチベーションになりました。国のプロジェクトに関われないなら、民間の力を借りて自分たちでやろうと奮起したわけです。苦い経験でしたが、あの悔しさがあったから頑張ってこられたのも事実です。仲間と結束し、この状況を打開するにはどうすればいいのか考え、ともに戦略を立てて努力を重ねてきました。論文もたくさん出しましたし、新しい技術も生み出して特許も出願しました。仲間と一緒に会社を立ち上げることになり、いまはむしろ、あのとき国家プロジェクトのメンバーにならなかったことに感謝しています。

地域企業を巻き込んだ事業とし、北陸の活性化にも貢献したい

将来目指したい姿、どんなビジネスプランを考えているのでしょうか。

できるだけ民間の力で事業展開してきたいですね。あとは北陸という地域性を活かしたいと考えています。金沢は元々繊維産業の盛んな地域です。私たちは太陽電池を安く作るために、ロール状のフィルムを巻き出して加工部を通して再びロール状に巻き取るロールtoロールという技術を使うのですが、その大元は布を織るときに使うリールtoリールという織機なんです。地域が誇る繊維産業の技術を応用することは、北陸発の新しいエネルギー産業にふさわしいと感じています。地域の活性化のためにも、高い技術を持つ地域の企業に協力してもらえることを期待しています。

起業後のビジョンがあればお聞かせください。

民家やビルの屋根はすでに飽和状態なので、基本的にはこれまでシリコンの太陽光パネルが置けなかったところに設置していきたいと思っています。具体的には工場や駐車場、農地などです。フィルム状の軽いペロブスカイト太陽電池は、耐荷重の少ない工場の屋根やビニールハウスにも使えるからです。まずは農業分野から事業を始めたいと考えています。シリコンの太陽光パネルは光を遮りますが、ペロブスカイト太陽電池は半透明も可能です。ビニールハウスの屋根や壁面に設置しても光を通し、中の作物もちゃんと光合成できます。つくった電気は、ハウス内の温度管理や照明、電子柵や監視カメラなどに活かせるでしょう。

簡単に作れて、性能が良く、耐久性もある。それが私たちのペロブスカイト太陽電池です。今後もさらなる高性能化と低コスト化を進めながら起業を実現し、他社とは一線を画した技術を武器に世界のエネルギー市場に出て、人々の暮らしに良い変化をもたらせればと思います。

辛い経験が研究を進める原動力になったというお話に、事業化の難しさと技術開発の素晴らしさを改めて感じました。本日はありがとうございました。

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。