大手電力会社でのキャリアを経て、母校である金沢工業大学に戻り、産学連携の中心で多くのプロジェクトを動かしてきた松井氏。その根底には「研究成果を社会にどう還元するか」という熱意があります。電力インフラ、水素インフラ、複合材料の大型プロジェクト、そしてディープテック系スタートアップ支援。TRL(技術成熟度)1〜6を大学で、一気通貫で支える体制を整えながら、北陸の産業振興と人材育成・定着という大きなテーマにも向き合う松井氏に、大学発ディープテックの現在地とこれからの姿を伺いました。

産学連携局 研究支援推進部 部長・URA

松井 康浩氏

2009 年金沢工業大学 博士前期課程 電気電子工学専攻修了。大手電力会社での勤務を経て、2013年(学)金沢工業大学 産学連携機構事務局入職。地域産業の特性を活かしながら、産学連携の研究開発成果を社会実装へと繋げるための研究マネジメントに携わる。経産省 戦略的基盤技術高度化支援事業開発推進委員、イノベーション創出強化研究推進事業研究統括などを歴任。

- 目次 -

電力会社から母校へ──“地元に戻る”決断がキャリアを変えた

まずは、これまでのご経歴について教えてください。

私は金沢工業大学の出身で、大学院の修了後は電力会社で5年ほど働きました。そこで複数プロジェクトの工程管理を担当し、プロジェクトマネジメントが自分には合っていると感じていました。

ただ、東日本大震災を経験し、地元に戻って地域に貢献したい、家族と過ごす時間も大切にしたい、そう思うようになりました。大学に相談したところ、「産学連携の仕事で戻ってきませんか」と声をかけていただいたんです。それが今につながる大きな転機でした。

これまで総務省、文科省など、さまざまな国のプロジェクトに関わってきました。NTTグループとの地震や災害に強いレジリエンスモデルの電力インフラ構築や、地域の企業らと連携した水素インフラへの組み込みなどが、石川県と一緒に進めているプロジェクトです。その他にも複合材料の開発など、幅広い研究プロジェクトに関わらせて頂いています。

現在は部長とURA(University Research Administrator)の役割を兼ね、研究者と企業の橋渡しをしています。専門としているのは金沢工業大学の特色である「プロジェクトデザイン」です。シーズとニーズをかけ合わせながら、社会の解決策を具体化する、いわゆる「イノベーション」を創出する活動に携わっています。

大学を選んだ決め手は「人」と「還元」という価値観

産学連携という道に魅力を感じた理由は何ですか。

まずは「人」です。産学連携の現場には、電気、機械、情報、ロボット、化学、心理など多様な研究者がいます。企業もスタートアップから大企業、自治体まで幅広く、関わる相手によってプロジェクトの景色が変わる。その多様さが本当に面白いんです。

もうひとつは「研究成果を社会に還元する」という大学の価値観です。企業は利益が中心の構造であることに対して、大学は社会の幸福や発展に資する取り組みが軸になります。国の定める大学の定義を読み込むなかで、「学術研究とは社会を幸せにするための行為」という意義を見出し、強く共感しました。

私は一つの研究テーマを深く掘るというより、複数の研究を横断し、社会の現場に接続していく方が性に合っています。研究者と企業、自治体をつなぎながら、技術が使われる未来をデザインする——その役割に惹かれました。

研究から実証まで“大学で完結”できる支援体制

金沢工業大学のスタートアップ支援の特徴を教えてください。

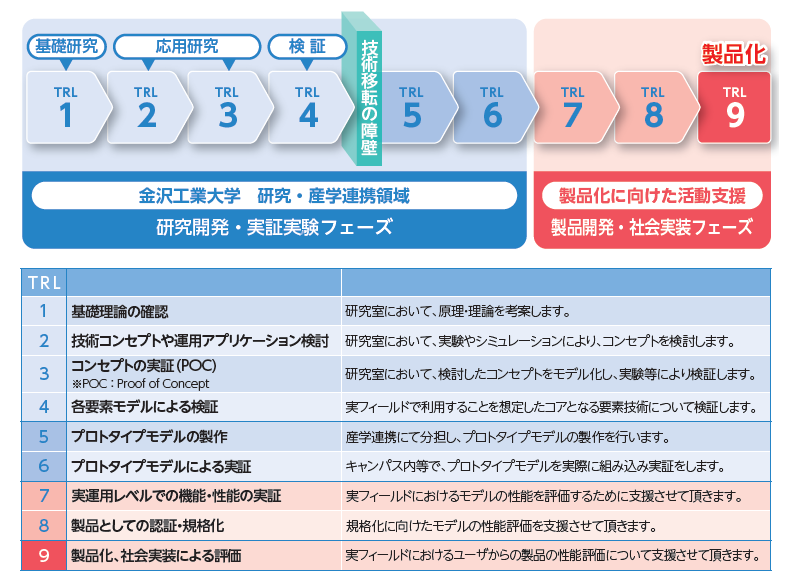

キーワードは「一気通貫・伴走支援」です。TRL(技術成熟度)の1〜6まで、基礎研究からプロトタイプ開発までを大学の役割と定義しています。多くの大学ではTRL3〜4で企業や外部機関にバトンを渡しますが、金沢工業大学は意図的に“プロトタイプまで大学でやる”体制を整えています。

その一気通貫の仕組みを支えているのが、八束穂キャンパスと白山麓キャンパスの存在です。白山麓キャンパスでは、広大なキャンパスそのものが丸ごと実証フィールドになっていて、ドローン実証、エネルギーシステムの試験、AI・ロボティクスの実装など、ディープテック系のプロジェクトが動かしやすい。企業がつくった試作機を実環境に組み込み、保安や安定性を確認するような高度な検証も可能です。

社会実装を見据えて基礎研究から実証実験までできることが、この大学ならではの強みだと感じています。

技術は“作って終わり”ではない——進化を生む循環モデルへ

TRLについて、松井様ならではの捉え方を教えてください。

もともとTRLは1から9へ一直線に進むものとして説明されますが、私は「TRLは循環する」と考えています。

社会にはすでにたくさんの製品があり、それらは常に「今のままでは足りない」「もっと良くしたい」という課題を抱えています。そのとき、レベル9にある既存製品を一度TRL5〜6に戻し、プロトタイプとして作り直す必要があります。

つまり、研究 → プロトタイプ開発 → 実装で終わりではなく、実装 → 課題発生 → 再び研究へ → 新プロトタイプ開発 → 再実装という循環が必ず起きる。

スタートアップが短期で終わるのか、長く続く会社になるのかは、この循環を回し続けられるかどうかにかかっています。そして大学は、この循環の「帰ってこられる場所」であるべきだと思っています。改良や維持管理の過程で生まれる技術課題を受け止め、再び研究へとつなぐ仕組みです。

また、この循環を成立させるには、技術価値と市場を見極めるCXO人材が不可欠だと考えています。いわゆる“死の谷”を越えるためには、技術だけでなく経営の視点が必要。そのためにも、大学として経営人材との接点を積極的に持っていきたいと思っています。

制度・仕組みを整え、大学発の事業創出へ舵を切る

スタートアップ支援における課題は何でしょうか。

環境はあるのに、スタートアップが多く生まれてきていない、ということが課題だと感じています。背景には、企業出身の先生が多く、共同研究や知財が企業側で新規事業として実装される傾向が強かったことがあります。つまり「イントレプレナー中心」で、大学発のスタートアップとして形になることが少なかったのです。

加えて、先生方は研究と同じくらい教育にも比重を置いて頂く必要があります。そのため、起業に振り切れる制度やサポート体制はまだ発展途上でした。

今はディープテック領域の取り組みを契機に、制度設計、情報発信、ブランディング、プロジェクトマネジメント支援などを整え、「大学から新しい産業を生み出す」という方向に本格的に舵を切っているところです。

大学と企業が共に作る、地域発のブランド力

今後の展望を教えてください。

大きな軸は「北陸の人材定着」と「地域産業の振興」です。地方私立大学は地域と共に生きる存在であり、北陸に魅力的な産業がなければ若者は外へ出てしまいます。

繊維や工作機械といった既存産業が北陸の強みですが、そこにディープテックを掛け合わせて“とんがった産業”を育てることができれば、地域の未来は大きく変わるはずです。

企業にとっても、大学のシーズは他社との差別化や独自性の源泉になります。金沢工業大学は「企業と一緒にブランドをつくるパートナー」でありたいと考えています。

誰かの「やりたい」を形にする、その面白さ

最後に、この仕事の面白さについて教えてください。

産学連携の仕事は、「他人のやりたいことを、自分のことのように楽しめるか」に尽きます。研究者や企業、学生が「これを実現したい」と思う瞬間の熱量を受け取り、一緒に形にしていく。それが何よりの原動力です。

ときには厳しい場面もありますが、技術が一歩前に進み、誰かのアイデアが社会につながっていく瞬間に立ち会えるのは、この仕事ならではの醍醐味です。ディープテックでも同じで、未来をつくるプロジェクトに並走できることが、私にとっての一番の喜びです。

編集後記

インタビューを通じて印象的だったのは、「TRLは一方向ではなく循環する」という視点でした。研究から社会へ、という直線的なイメージではなく、社会で使われている技術が再び研究に戻り、新しいプロトタイプへとつながって、さらにより良いプロダクトを世に届けられる。金沢工業大学には、その循環を受け止められる環境が整っていると感じました。

「面白い産業があるからこそ、若い人が戻ってこられる」という言葉には、地域に根ざした大学が、企業と寄り添いながらディープテックを育てていく思いが込められていました。その積み重ねが、数年後の北陸の風景を変えていくのかもしれません。