医療技術の進歩により、ガンは不治の病ではなくなりました。白血病や悪性リンパ腫などの血液がんの治療に向けて様々な新薬が開発されていますが、根治するには健康なドナーの骨髄やさい帯血を移植し、造血機能を再建する治療法が必要不可欠です。これらの治療で重要な役割を果たすものが血液の源である造血幹細胞と呼ばれる血液の幹細胞です。

セレイドセラピューティクス株式会社は、この造血幹細胞を高品質に大量増殖させることに成功。白血病のような血液がんに加えて、難治性の血液疾患や遺伝子疾患に対する新しい細胞治療製品を開発し、世界の人々のQOLを高めることを目指しています。

代表取締役社長の荒川信行氏にインタビューを行い、会社設立の経緯や今後の見通しなどを伺いました。事業拡大の転換点となったあきらめない姿勢に加え、個人の考えや多様性を尊重する考え方が印象的でした。

代表取締役社長 CEO

荒川 信行氏

慶應義塾大学理工学部、同大学大学院理工学研究科(工学修士)を経て、アクセンチュア株式会社で製造・小売業界におけるコンサルティングに従事。その後、中小企業の改革、大学発バイオベンチャーの立上げ、AI・IoT・ヘルスケア領域のテクノロジー企業の事業開発・DX推進など、大手企業からベンチャー・中小企業の運営・改革と幅広く経験を積み重ねる。2020年当社を共同創業し、代表取締役社長 CEOに就任。

セレイドセラピューティクス株式会社

https://celaidtx.com/

- 設立

- 2020年10月

≪VISION≫

次世代の細胞治療技術を活用して世界の人々のQOLを高め、人生をより豊かにすることを目指す

≪MISSION≫

造血幹細胞を新たな医療へ応用する

≪VALUE≫

信頼を大切に、誠実であること

新しい価値をつくること

失敗を恐れない、挑戦しやりぬくこと

- 目次 -

商売と政治経済の結びつきを感じた少年時代

荒川さんの生い立ちについてお聞かせください。どのような幼少期や学生時代を過ごされてきたのでしょうか?

2024年元旦に起きた地震や水害で近年ニュースに取り上げられる石川県輪島市で生まれ育ちました。両親が親族とともに飲食店や雀荘などを経営していて、事業が身近に感じられる環境で育ちました。私が育ったのはバブル絶頂期から崩壊に向かっていく時期で、特に観光産業が柱だった輪島など地域経済が冷え込んでいくところでした。

商売の様子を間近に見ていましたし、政治がもっとこうだったら良かったとか、なぜあのとき市長はこういう決断をしてしまったのかとか、そういった大人の話を聞いて、商売が景気の浮き沈みの影響をダイレクトに受けること、事業と政治経済が密接につながっていることは幼心に感じ取っていました。

人に迷惑をかけないように、社会の役に立つようにとは、よく言われていました。両親からも親族からも、勉強しろとは一切言われませんでした。

科学に興味を持ったのは小中時代で、テレビ番組を通じて興味が芽生えていきました。田舎の輪島では科学雑誌も手に入らなかったので、両親が金沢などに出かけた際に買ってきてもらっていました。当時はよく深夜に政治経済番組をやっていたので、政治経済にも関心を持ち始めました。

大学・大学院時代は研究者を志望していました。特に物理が好きで、応用物理を学びました。同時に商売も面白いと思っていて、研究を何かしら事業につなげたいと考えていましたね。どういう事業が面白いとか、こういう技術があったらこういう事業ができそうなのにとか、よく同級生たちと話していました。

私は基礎研究が好きだったのですが、企業出身の教授から「基礎研究だけやっていても意味がない。社会に実装しなければダメだ」と聞かされ、好奇心だけではダメなんだと強く感じました。

また、その頃出た『理系白書』という本に、日本は理系分野の研究者の待遇が悪く、研究者が良いものを開発しても社会に出るかは企業の上層部次第だと書かれていて、ショックを受けました。それなら良い技術を選んで世に送り出す仕事に就こうと考え、研究者から経営・ビジネス力を磨く方向へと目標を変えました。それでアクセンチュアに入社しました。

ビジネスコンサルタントとして独立し、研究者とのネットワークを構築

セレイドセラピューティクス社を起業するまでの背景と経緯を教えていただけますか?

アクセンチュアではエレクトロニクス・製造・小売業界のコンサルティングをしていました。退職後、大学と共同研究をしていた中小企業が、技術を事業化したいけどできる人がいないし、研究開発費を捻出するため既存事業も立て直さなければならず困っていると聞いて、これだと思いました。コンサルで培った改革を進めるスキルも活きるし、技術を活かして新しい事業を生み出せる環境と感じ、それが大きなきっかけとなりました。

そして再生医療関連の大学発スタートアップの立ち上げや、アクセンチュアでの経験を活かした事業の立て直しや事業部のマネジメント・事業開発などを3年間ほどやっていました。このときはオーナーの下で動いていたので、次は自分自身でやりたいと思い、ビジネス・事業開発コンサルタントとして個人で事業を立ち上げました。勃興し始めたAIやIoTの技術導入・開発支援などを行いながら、新規事業開発や技術コンサルなどを通じていろいろな企業や大学の先生方とネットワークを構築していきました。

その中で、東京大学医科学研究所の山﨑聡特任准教授(現東京大学医科学研究所教授、筑波大学客員教授)に出会いました。東大医科学研究所に勤務していた親族(共同創業者の渡部)に紹介してもらい、飲み会などで話をするようになったんです。

実は私が科学に興味を持ったきっかけは人体のサイエンスで、造血幹細胞というキーワードもそのとき出ていました。山﨑教授は自分が科学に関心をもつきっかけとなった造血・免疫の核となる造血幹細胞の著名な研究者でしたので、そのサイエンスやテクノロジーに自然と興味を持ちました。

山﨑教授や渡部から「研究成果が人に応用できる状態になったので、特許を取った。面白そうだから会社を作ってもいいかもしれない」と、事業計画の作り方などを相談されたのが始まりです。

社長にはバイオや造血幹細胞に詳しい人がふさわしいと思い、研究チームの先生方の門下生に声をかけたのですが、色よい返事はもらえませんでした。どういう事業が良いのかのアイディアも漠然とした中で、進め方をどうしたものかと思い悩む中、この技術の利点や将来性を改めて考えました。そして、なぜこれほど面白い技術の事業化を誰もやらないのかと思うに至りました。

相談していた東大IPC(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社)の人からは、「事業計画も必要だし、社長は大学と兼務できる仕事ではない。コンサル会社や事業会社にいた人でないと難しい」と言われていたので、だったら私がやれば前に進むと思いました。

私がサイエンスに興味を持ったきっかけも造血幹細胞ですし、ご縁だなと。造血幹細胞は出産時の廃棄物となるさい帯血から得ることができるのですが、アクセンチュアを辞めた後に関わっていた再生医療のベンチャーで扱っていた医療材料も、出産時の廃棄物を有効活用するという点で共通点もあり、運命を感じました。

そこで2020年、私が社長となり他4名の創業科学者と会社を共同創業しました。39-40歳の局面だったので会社員だったら難しかったかもしれませんが、個人で事業をやっていたので時間は自由に使えましたし、起業の準備をしながら自身の事業も継続できるので、コロナ禍ではありましたが資金のない立ち上げ期に生計を立てることもできました。

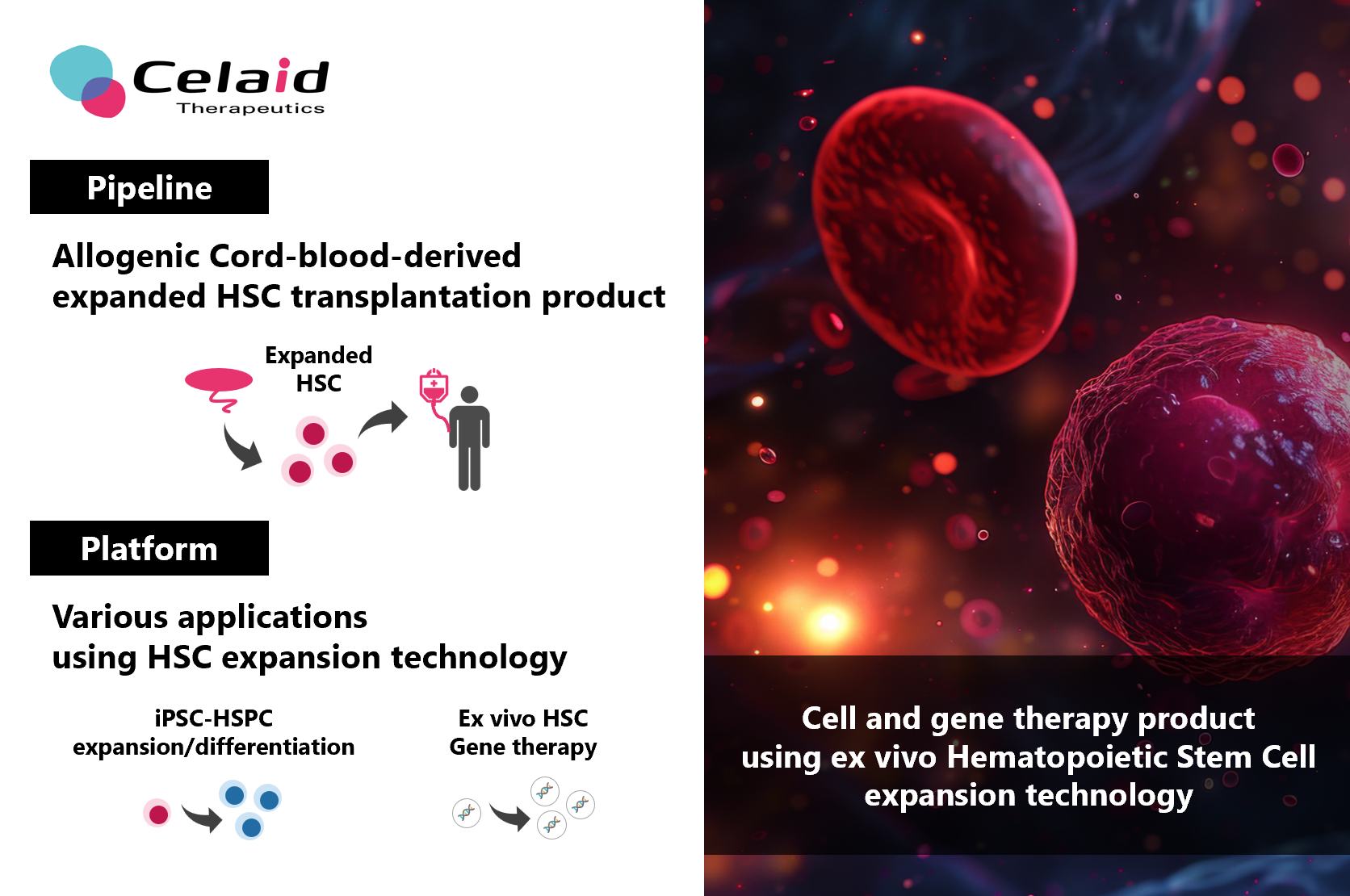

造血幹細胞増幅技術を用いて進めている自社開発パイプラインとプラットフォーム事業

国内での血液関連事業は法的に難しいと考え、海外に目を向けた

今までどのような壁があり、どのように乗り越えて来られたのでしょうか?

事業から逆算して始めた研究開発ではなかったので、創業当時はどんなビジネスモデルにするかが課題でした。造血幹細胞を活用した技術で分かりやすいのは、すでに活用されている骨髄移植やさい帯血移植で知られる「造血幹細胞移植」治療への応用です。白血病のような血液がん治療や、再生不良性貧血・重症複合免疫不全のような先天性の難治性血液疾患の治療にこの技術を応用するのは誰もが期待する道なので、当社ではドナーの侵襲性の低い他家さい帯血由来の造血幹細胞を原料として細胞製品にすることを考えていました。

少し詳しく説明しますと、さい帯血は赤ちゃんが生まれた時のへその緒の中を流れる血液で、造血幹細胞が含まれることが知られています。さい帯血はへその緒と共に本来は廃棄されますが、医療へ活用するためにさい帯血バンクで凍結保存されているので入手しやすい原材料となっています。

さい帯血は入手が容易であるものの、含まれる造血幹細胞の数が少ないので、移植後の有効性が低いことやそもそも少なすぎて使えないなど大きなアンメットニーズがあります。

そのため、さい帯血を原料として造血幹細胞を増やして数の問題を克服し、理想的な細胞製品を作ることを目指しました。しかしながら、国内ではさい帯血の不正利用を禁止する法律が厳しく、細胞原料入手の点で法的なハードルが高いことがわかりました。

そこで海外に目を向けたところ、アメリカなら法に抵触せず商用利用可能なさい帯血を入手し、造血幹細胞を使った製品を作れることがわかりました。それにアメリカは市場も大きいですし、細胞治療製品の開発もホットです。確実性の高い事業計画をと考え、日本で研究開発し、アメリカで上市して薬事承認を得て、まずはアメリカで販売、そして日本へ展開する開発計画にすることにしました。

創業当初の運転資金はどう工面されましたか? 最初の調達についても教えてください。

創業メンバーで出し合った資本金で創業時の活動やシードファイナンスまでの準備・採用などの体制構築を進めました。共同創業者5名のうち私以外の4名は山﨑教授など技術の発明に携わったアカデミアの方々で、経営には私と発明者として渡部が入りました。当初は会社から創業経営者に給与はほとんど出せないので、自分の事業で生計を立てていました。

創業の構想は2019年末で、事業計画の作成など準備を進める中でコロナ禍となりました。起業のタイミングについて悩んでいたとき、東大IPCからファーストラウンドは予定どおりやるので応募しないかとお声がけいただきました。その後応募して、採択していただいたので法人を設立し、資金調達と体制構築に向けて動きだしました。

そして創業から半年程度と早い段階で、東大IPCに紹介していただいたVC(UTEC)から最初の資金調達をしてシードマネーを手に入れることができました。

当座の資金を工面した後に考えられたのは仲間集めかと思います。その後どうやって人を採用されていったのでしょうか。

リファラル採用と人材紹介会社の利用に加え、当時ヘッドハンティングのような形で人材リクルートを支援してくれた方がいます。その方がかなり初期のメンバー集めに貢献してくれました。私が個人事業をやっているときに知り合った方で、お願いしたら面白そうだからと協力してくれたんです。

それでも採用には3カ月から半年、要職になると年単位の時間がかかることもありました。面接では、人の役に立つ製品、薬の開発に携わりたいと言ってくれる方が多かったですね。創業時から、白血病のような血液がんの治療をできる細胞製品をつくると宣言し、人の役に立つ製品開発をめざしているというメッセージを出し続けたのが良かったと思います。ビジョンに共感した人たちが来てくれました。

技術開発陣が不可能と考えた技術改良を、不屈の精神で実現

技術開発の壁、事業拡大の転換点などについて教えてください。

初期の技術も素晴らしかったのですが、商業利用を考えると解決しなければいけない技術的な課題も幾分ありました。そこの改良をあきらめずにやったことが転換点ですね。

商用化に向けては課題の解決が必須だったのですが、課題を回避した別の方法で造血幹細胞を増幅させることは難しく、研究開発チームからも「無理だ」と何度も言われました。そもそも造血幹細胞を体外で増やすこと自体が「Holy Grail(聖杯)」と呼ばれる難易度の高い開発テーマとされる中、代替案を見つけられる可能性は非常に低いと考えざるを得ませんでした。多くの人が立ち止まってしまいそうな大きな壁でしたが、あきらめませんでした。

その時点でまだいくつかの可能性があって、セレイドセラピューティクスという会社の生命線がそこにあると思ったんですよね。だから「できるかできないかではなく、やらないと先に進まない」と思ってやってみたわけです。

そしてついに、新たな手法を用いて造血幹細胞を増幅させる方法が見つかりました。実はそうした奇跡的なブレイクスルーが3回ぐらい起き、今では目覚ましい技術改良が実現しました。おかげで特許も強化することができ、技術的な優位性は創業時より一段と高まっていると自負しています。諦めず粘り強く信じてくれた開発チームのおかげですね。

JVA賞(Japan Venture Awards)や経産省主催のJHeC(ジャパン・ヘルスケアビジネスケアコンテスト)2023などの受賞も事業拡大につながりましたか?

そうですね。賞ごとに参加している層が若干違うので、いろんな人と出会えたことが大きなメリットでした。受賞によって会社の認知度が高まり、VCや企業に注目されるきっかけにもなりました。そして、我々の技術の応用の可能性が広がりました。

我々は造血幹細胞の製品開発をしていますが、ベースにあるのは造血幹細胞を増幅する技術です。これは造血幹細胞の移植製品だけではなく、別の方法にも使うことができます。

造血幹細胞は細胞の種みたいなもので、NK細胞とかT細胞などがん治療で注目を集める別の細胞製品を作る時の原材料のようなものです。したがって種を増幅させる技術を提供することによって、他の細胞製品の製造効率を良くしたり、有効性を高めたりできるわけです。受賞を機に、そのニーズが非常に高いことを知ることができました。

インタビューの様子。荒川氏(右側)とインタビュアーの藤岡(左側)

良好な財務状況と、多様性豊かな職場環境が魅力

セレイドセラピューティクス社を今後どのようにしていきたいと考えていますか?描く未来を教えてください。

2025年以降はテーマごとにプロジェクトが枝分かれしていくので、個々のプロジェクトを担ってくれる人材をリクルートすることが必要ですね。

1~3年の短期的な視点では、造血幹細胞の応用技術を深掘りしたいです。例えばリードパイプライン(小児難治性血液希少疾患向けの造血幹細胞製品)の開発に加えて、白血病向けのパイプライン、iPS由来の造血幹細胞製品、さい帯血を使った細胞製品、遺伝子治療など応用の可能性が非常に多いので、そのためのさまざまなキーデータの取得をコラボレーションパートナーとともに進めていきます。

3~5年の中期的な目標は、開発しているリードパイプラインの臨床試験をアメリカで実施して承認を取ることです。

理想とする組織像と求める人物像について教えてください。

誠実さ、新しい価値の創造、チャレンジ精神を理念としていて、個人の意見を尊重する組織でありたいと考えています。会社の上位解脱的な組織で動くのではなく、個人の意見を尊重した上で会社として決定した道に進んでいくのが理想です。

トップダウンのやり方は個々のモチベーションを必ずしも高めない気がしていて、せっかくいろんな人が集まっているなら、会社は多様な考え方を考慮できるシステムをつくる必要があると思います。

求める人物像は、自分の考えとチャレンジ精神を持っていて、他者の意見も尊重できる誠実な姿勢の方です。そんな方と一緒に働きたいですね。

今このフェーズでセレイドセラピューティクス社に参画する魅力、働きがいは何でしょうか。

日本だけではなく海外とも仕事ができること。そして、細胞製品の開発や技術の開発、顧客とのコラボレーション、別のモダリティでの開発などさまざまなプロジェクトに関われること。人数が少ないので自分がリーダーシップを発揮して進めなければいけないスタートアップならではの魅力も大きいでしょう。

何より、AMED(エーメド:国立研究開発法人日本医療研究開発機構)の創薬ベンチャーエコシステム強化事業と、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)のディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)、政府の大型補助金を2つ受けているので、スタートアップとしては比較的良い財務状況と言えるでしょう。

現在、社員は役員を含めて15名(2025年3月時点)。業務委託やパートさんも入れると20名ぐらいです。女性も多く、外国人もいます。優秀な人を採用したら自然とこうなったのですが、結果的に多様性の豊かな職場になっていると思います。

やりがい、職場環境、資金面の安心感。素晴らしいアピールポイントがそろっていますね。本日はありがとうございました。

セレイドセラピューティクス株式会社

https://celaidtx.com/

- 設立

- 2020年10月

≪VISION≫

次世代の細胞治療技術を活用して世界の人々のQOLを高め、人生をより豊かにすることを目指す

≪MISSION≫

造血幹細胞を新たな医療へ応用する

≪VALUE≫

信頼を大切に、誠実であること

新しい価値をつくること

失敗を恐れない、挑戦しやりぬくこと