地球環境の悪化や経済成長の停滞を防ぐために、資源のリサイクルは非常に重要な社会課題です。特にハイテク産業に不可欠なレアメタルは、現状、輸入に頼らざるを得ず、ひとたび供給不足が起これば、世界の脱炭素社会の推進に甚大な影響を及ぼします。

このような資源の課題に対し、原子力機構で開発された溶媒抽出の新技術「エマルションフロー」の活用を通じて、解決に取り組んでいるスタートアップがあります。それが、株式会社エマルションフローテクノロジーズです。

同社の代表取締役社長CEOである鈴木裕士氏は、原子力機構における約15年間の研究生活を経て、60代前後のシニア層を中心とした創業メンバーとともに会社を立ち上げました。なぜ研究員だった彼がビジネスに目を向け、起業に踏み切ったのか。その生い立ちから創業までの経緯、そして経営者として今後目指す未来について、詳しくお話を伺いました。

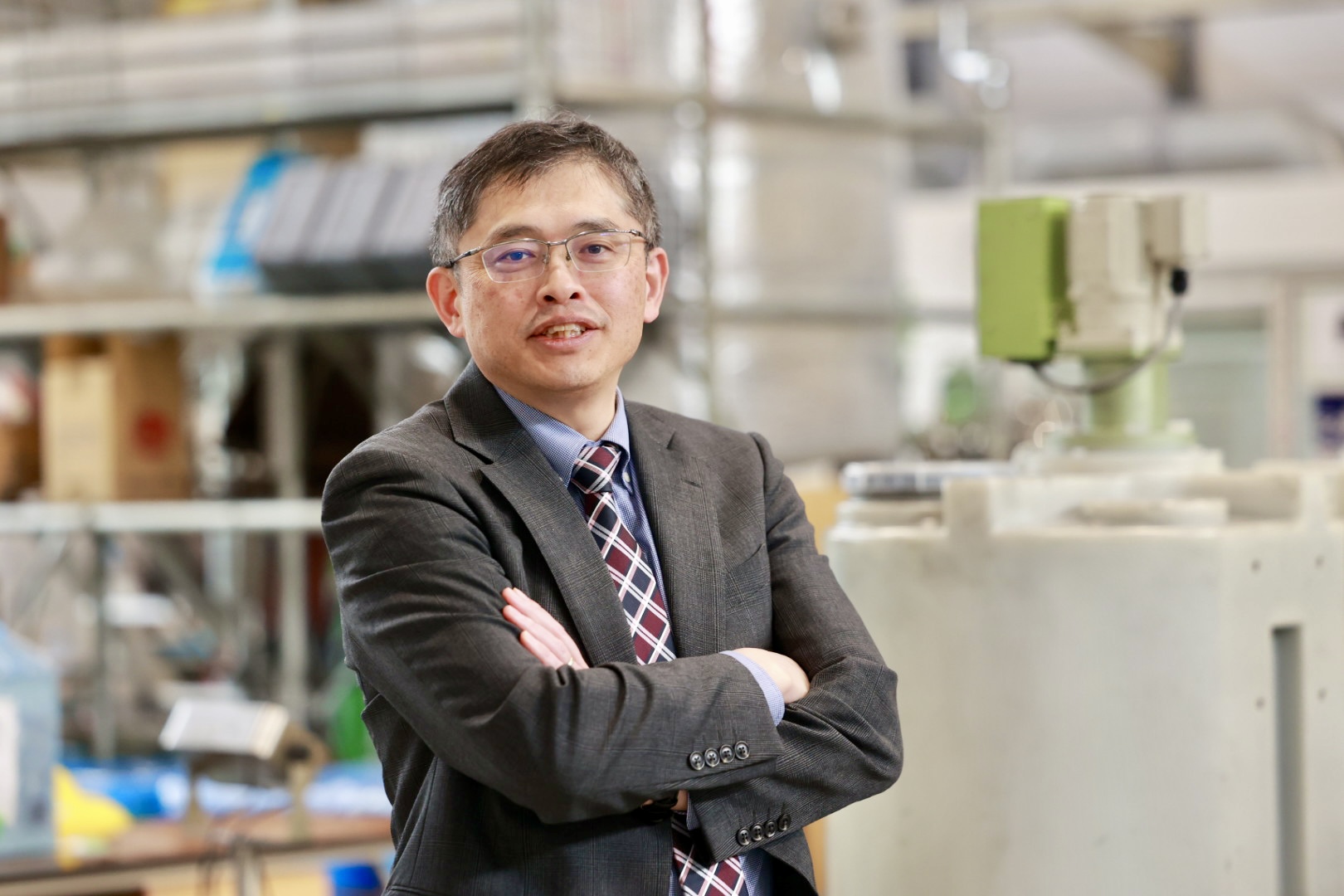

代表取締役社長CEO

鈴木裕士氏

1975年神奈川県生まれ、東京都立大学大学院博士課程修了。2003年に日本原子力研究所(現:原子力機構)に博士研究員として入所。約15年間にわたり中性子を利用した材料工学研究に取り組み、その後研究成果の社会実装に向けた支援業務に従事。その活動において知り合った研究者とともに、2021年、株式会社エマルションフローテクノロジーズを設立、同社代表取締役社長CEOに就任。

株式会社エマルションフローテクノロジーズ

https://emulsion-flow.tech/

- 設立

- 2021年04月

- 社員数

- 32名(役員含む)

《 Mission 》

レアメタルの課題を エマルションフローで解決する

《 事業内容 》

エマルションフローは、「限りあるレアメタル資源を未来につなぐ。」という理念のもと、設立された国立研究開発法人日本原子力研究開発機構発のスタートアップ企業です。私達が目指している未来は、「地上資源を未来永劫使い続ける完全循環型社会」です。その実現に向け、使用済み核燃料の元素分離技術として開発された新しい溶媒抽出技術「エマルションフロー」を活用したレアメタルリサイクルに取り組んでいます。

- 目次 -

教師との関わりによる人格的成長とリーダーシップの基盤

まず、鈴木さんの生い立ちからお伺いします。現在に繋がる原体験のようなものがあれば教えてください。

私は、ごく普通の一般家庭の生まれで、自動車関係の仕事をしていた父と専業主婦の母のもとで育ちました。小学校低学年ぐらいまでは引っ込み思案な性格で、学校の先生から質問されても答えに詰まり、泣いてしまうような子どもでした。

ただ、幸いなことに良い先生とのご縁があり、少しずつ人格的な変化が生まれ、だんだんと自分に自信が持てるようになってきました。父の仕事の関係で、小学校4年生のときに神奈川から埼玉へと引っ越したのですが、そこでも先生のおかげで学校行事の運営に携わり、人前に立って周囲を牽引する経験をさせてもらいました。

中学に進学してからは、生徒会に入って会議のファシリテーターを担ったり、野球部で部長に就任したりと、さらにリーダーの役割を任せてもらう機会が増えました。今振り返ってみると、私のリーダーシップの基盤は、小学校高学年から中学の3年間で培われたように思います。

高校を経て、大学は東京都立大学の工学部へと進学しました。精密機械工学を専攻していたことから、自然と航空業界や宇宙産業に興味を抱くようになりました。しかしながら、教授から修士課程での学びを勧められたため、就活はほとんどせず、大学院進学を決めました。

国際会議や留学生支援で学んだファシリテーション

大学でも勉強に対して真面目に取り組んでいたのですが、成績はさほど振るわず、平均より少し上程度でした。ところが、大学院に進学してみると状況は一変。研究の面白さに目覚め、博士課程に進んで、学会や国際会議にも積極的に参加するようになりました。

機械工学系の学会は基本、全員がスーツ着用なのですが、全員が通りならえの服装をしている空気感に抵抗があり、あえて私服で参加していました。人と同じことをするのが嫌で、国際会議でもあえて外国人のグループに飛び込み、世界基準に合わせた「日本人らしくないプレゼンテーション」ができるように意識していました。

発表の中にジョークを取り入れ、「1回は笑いを取る」ことを心がけていたのもその一つです。そういったコミュニケーションスタイルやマインドのおかげか、国内外の大学教授や先生方とフレンドリーに接することができ、幅広い人脈を築くことができました。

その他、大学院時代に印象的だった出来事としては、留学生のサポートがありました。人種や国籍といったフィルターをかけずに人と付き合える点が評価され、思わぬ流れから留学生支援を請け負うことになりました。特に親しくなれたのが、エジプト人の学生たちです。おかげでイスラム教の文化的背景にも詳しくなり、彼らのコミュニティの一員として扱ってもらえるようになりました。

また、中国人留学生にも積極的に手を差し伸べました。のちに社会人になってからも同様で、他の人が面倒がってサポートしないような部分にまでサポートに入るようにしていた結果、人に慕われ、「彼のおかげで日本で生活できている」とまで言われるようになりました。当時実践で身につけたファシリテーション技術は、後のキャリア形成や組織づくりにも大いに役立ちました。

15年の研究生活を経て突き当たった社会実装の壁

博士課程に入ってからは、日本学術振興会の特別研究員に選ばれたため、毎月の研究費を一定額いただきながら、さらに研究にのめり込みました。最終年には、ポスドク研究員の資格も取得できたので、海外留学してさらに知見を広げていくつもりだったのですが、そんな折に予期せぬお声がけをいただきました。

学会で知り合った著名な先生から「日本原子力研究所(現在の原子力機構。以下、原子力機構と表記)の新設研究部門に博士研究員のポジションがあるが、やってみないか」と誘われたのです。海外留学と原子力機構での研究ポジション、どちらを選ぶべきか。悩みましたが、原子力機構であれば正職員の道も切り開くことができますし、海外との接点も十分に持てると考え、就職を決めました。

就職してからは約15年間、ひたすら中性子の研究に励みました。中性子線を活用することで、材料の内部の歪みや変形状態を非破壊で測定する技術を開発し、自動車業界をはじめとする各産業への応用を推進していくのが私の仕事でした。

中性子利用についてはISOにも似た世界基準があるため、国際会議にも自ら参加し、海外の研究者との交流も深めることができました。そういう意味では、就職前の期待通りでした。しかし、15年の月日を経ても、私は中性子の研究を「生涯かけて取り組むもの」とは思えないまま、研究結果を思うように社会実装できないことに葛藤を抱えていました。

エマルションフローテクノロジー社で行われたインタビューの様子。鈴木氏(側)とインタビュアーの弊社藤岡(左側)

NEDO SSAで学びを深め、ビジネス視点を習得

産業界にいくら技術を提供しても、「大して役に立っていない」気がする。それなら研究を社会実装していくためのきっかけを、もっと作っていく必要がある。そう考えた私は、ビジネスの視点を学ぶべく、2018年に思い切ってNEDO SSA(研究開発型ベンチャーの成長を支援する人材育成プログラム)を受講することにしました。

受講当初はとにかくビジネス用語が理解できず、受講生同士の飲み会でも話についていけないことが多々ありました。それでも諦めることなく、先生方から紹介されたビジネス書をとにかく読んで、基礎力を磨きながら、必死で食らいつきました。

せっかく受講した以上、あらゆる学びを自分のものにしたい。その一心でした。任意受講の講義にも進んで参加し、学びを深めました。その甲斐あって、2019年2月にプログラムを無事修了できました。

そして翌々月の2019年4月。ある一つの転機が起こりました。原子力機構の所長交代があり、「持続的なイノベーションを創出する研究所を目指す」というビジョンが共有されたのです。

経験を活かし、イノベーション推進室立ち上げを牽引

ちょうどNEDO SSAでの学びをアウトプットしていきたいと考えていた私にとって、新所長が示したビジョンは非常に共感できるものでした。「この人と一緒にやりたい」と直感的に思い、NEDO SSAで学んだことを積極的にアピールしにいきました。

そこで新所長から一定の評価を得たのでしょう。イノベーション推進に前向きな副所長も交えて協力体制を築くことができたので、あとは具体的なロードマップを描きながら、アクションプランを策定し、動くだけでした。

私は率先して機構内の研究者に声をかけ、パネルディスカッションなど意見を出し合うようなイベントを立ち上げてはファシリテーター役を担いました。そうして2020年に新設されたのが研究の社会実装を支援する「イノベーション推進室」です。

コロナ禍に入ってからも、もともと得意としていたファシリテーションを活かして、イノベーション推進関連の懇談会や連続形式の講義などを企画・運営したり、予算を得てギャップファンドを新設したりと、様々な活動を行ってきました。それまでの経験や学びをフル活用したからこそ実現できた施策ばかりだったと思います。

スタートアップ支援から全力コミットを決意し、代表へ

施策を繰り返すうちに、NEDO SSAでの学びを最も活かす方向性として見えてきたのが「スタートアップ・ベンチャー支援」でした。現在取締役CTOを務める長縄弘親がもともと「自分の研究で社会課題の解決に貢献したい」という思いを持っていたので、私はその後押しをするかたちで支援に携わり始めたのです。

そのため、当初は「自分が社長になる」という意識は全くなく、あくまでも支援者として関わっていました。しかし、事業プランの策定や数値計画の作成など、創業支援を一貫して手掛けているうちに、私自身が自分ごととしてどんどんのめり込んでいってしまったのです。

その頃、リバネスの丸幸弘氏とお話する機会があり、私たちの起業に対するモチベーションに対して厳しい指摘を頂きました。支援という中途半端な立ち位置では、コミットが足りない。その程度の熱量では、事業の立ち上げまで行き着くことすらできない。その気づきを得られたことで、ようやく覚悟が決まりました。

中核となるメンバーは、私を除いて全員が60代前後。私が代表を引き受けることになり、メンバー全員が大人として互いに本気で事業に挑むという決意を確認しあいました。そうして2021年4月5日にエマルションフローテクノロジーズ(以下、EFT)が立ち上がったのです。

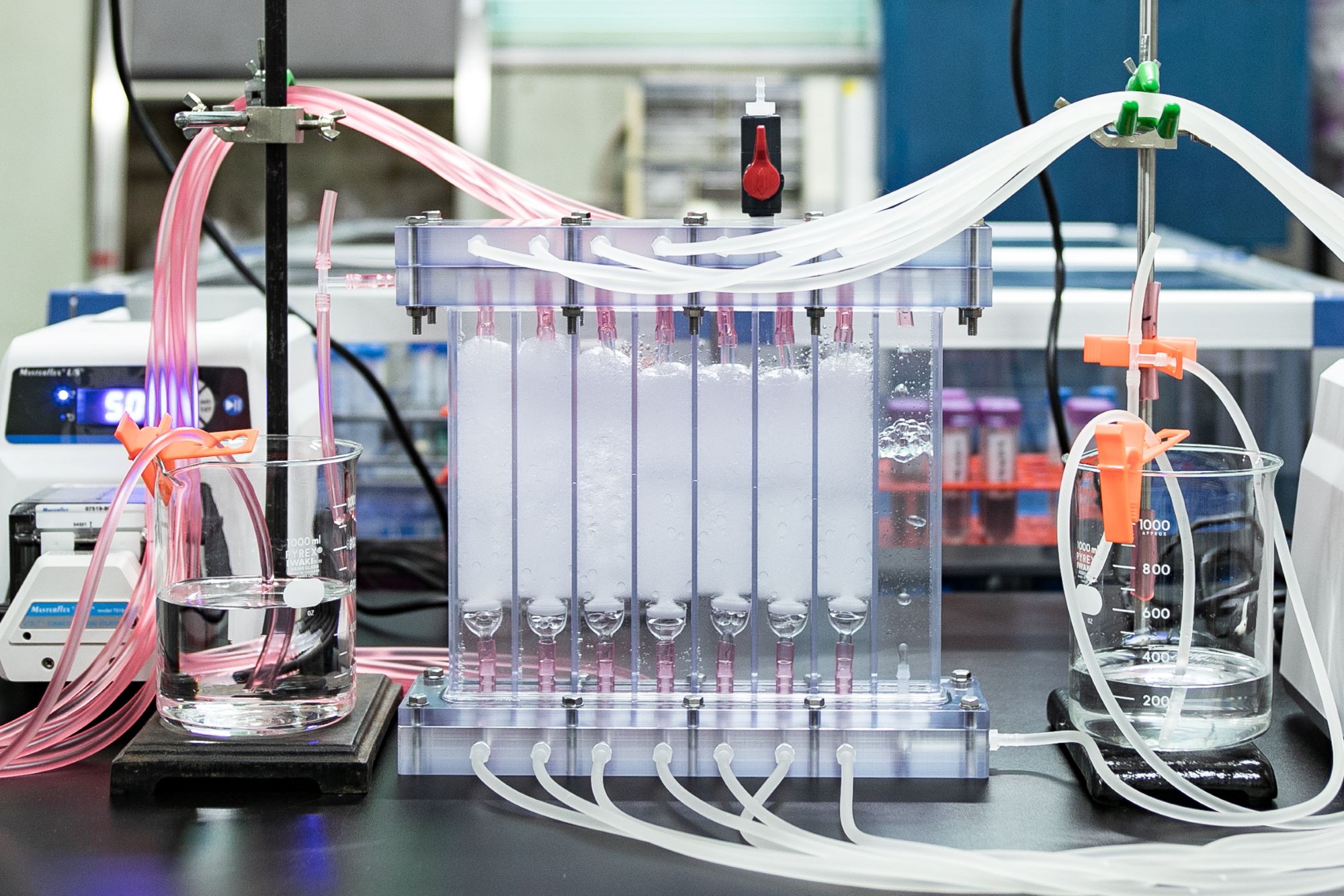

エマルションフローの実験装置

兼務期間中も給与補填を受けず、自己資本で全力投球

会社立ち上げまでの準備期間中も様々な壁に直面しました。原子力機構の制度上、現職研究員が起業して役員を務めるのが難しいことがわかり、制度設計をどうしていくかは大きな課題でした。幸い、ベンチャー支援制度を上手く活用することで制度設計の壁を突破でき、立ち上げ当初は機構職員と代表を兼務することでまとまりました。

そして、会社設立と同時に資金調達のチャンスを得ることができました。会社設立前にはプレ投資委員会を実施、そして設立後に実施した投資委員会の審査が通って、リアルテックファンドからの出資が確定したのが、ベンチャー認定を受けた直後の2021年7月。本格的に事業開始できるようになったのも、この7月のことでした。

そこからしばらくは原子力機構から出向するかたちでEFTの事業を進めました。当然まだ売上が立っていない段階ですから、給料は半減。出向扱いだったので、原子力機構から給与補填を受けることもできたのですが、あえて断りました。

大学進学を控える子どもや妻がいる中で、給与減が大きなリスクであることは自覚していました。それでも、原子力機構からの給与補填を受けてしまったら、何かあったときにEFTの事業に全力コミットできなくなる。そのリスクのほうが自分にとってはより重大だと感じたのです。

退職金もあるし、最悪、失敗しても経験が残ると割り切りました。そうしてある程度事業の見通しが立ち始めた2022年1月、原子力機構を正式に退職。EFTの代表として、本格的に起業家の道を歩み出したのです。

「責任ある起業」を意識し、早期の資金調達に踏み切る

創業から様々な課題はありましたが、自分が背負う「責任」を常に意識しながら意思決定を下し、障害を乗り越えてきました。国立研究機関出身の起業家として、研究結果を社会に還元するという国への責任、そして父親として家族を養う責任が私にはありました。

だからこそ、「大学のサークル感覚でとりあえず起業」ではなく、資金調達までの道のりをきちんと逆算しながら、適切なタイミングでのローンチを図りました。研究員との二足のわらじを履き続けるのではなく、当初から資金調達を計画的に進めていったからこそ、覚悟を持って独立できました。

創業間もないシードフェーズで、資金調達に成功した秘訣は何だったのでしょうか。

私たちの研究成果が既に企業に向けてライセンス提供されており、実用化に至っていたことが大きかったと思います。つくばで行われたピッチイベントで発表した際に、ベンチャーキャピタルの担当者から即座に手を挙げていただけたことも、私たちの確信に繋がりました。数々のスタートアップを見てきた専門家が熱量を持って反応してくれた。それなら、事業としてスケールしていくだけのポテンシャルはあるはずだと考えたのです。

3年目の壁を乗り越え、経営者としての変化を実感

創業メンバーと時に意見を戦わせながら、事業を進めていく中で、「経営者になった」という自覚が芽生えた瞬間がありました。シリーズBの資金調達に成功した時から、現実と収益を見据えた経営が求められるフェーズに入ったと実感したのです。

組織も30人規模にまで成長し、より専門性の高い人材が関わり始めるようになったことで、自分がこなすべきタスクの内容にも大きな変化が生じていました。「自分が果たすべき役割は何なのか」「自分の存在意義はどこにあるのか」当時はひたすら考えていたように思います。

ちょうど同タイミングで、事業の考え方や方向性のズレを原因とした「人」にまつわる問題に直面しました。いわゆる3年の壁に突き当たったのです。創業からの期間を振り返って、この頃が一番精神的に追い詰められた時期でした。体重も激減しましたし、家族にも迷惑をかけていました。

どうやってその壁を乗り越えたのか。今思うと、様々な手段を駆使しながら、自分の精神状態を見つめ直し、状況に合わせて自分を変えていく努力ができたことが大きな要因だったと思います。当時は大変でしたが、その経験を経たおかげで、周囲の状況にフィットするかたちで自分の心地よい状態を作れるようになりました。

今では、代表でありつつ技術者としてもメンバーに助言したり、チームのファシリテーターとして緩衝材の役割を果たしたりしながら、技術と経営をつなぐ架け橋的なポジションを担うようになりました。経営側にマインドが切り替わっていく感覚に寂しさも覚えますが、これからの事業成長に必要な過程なのだと思っています。

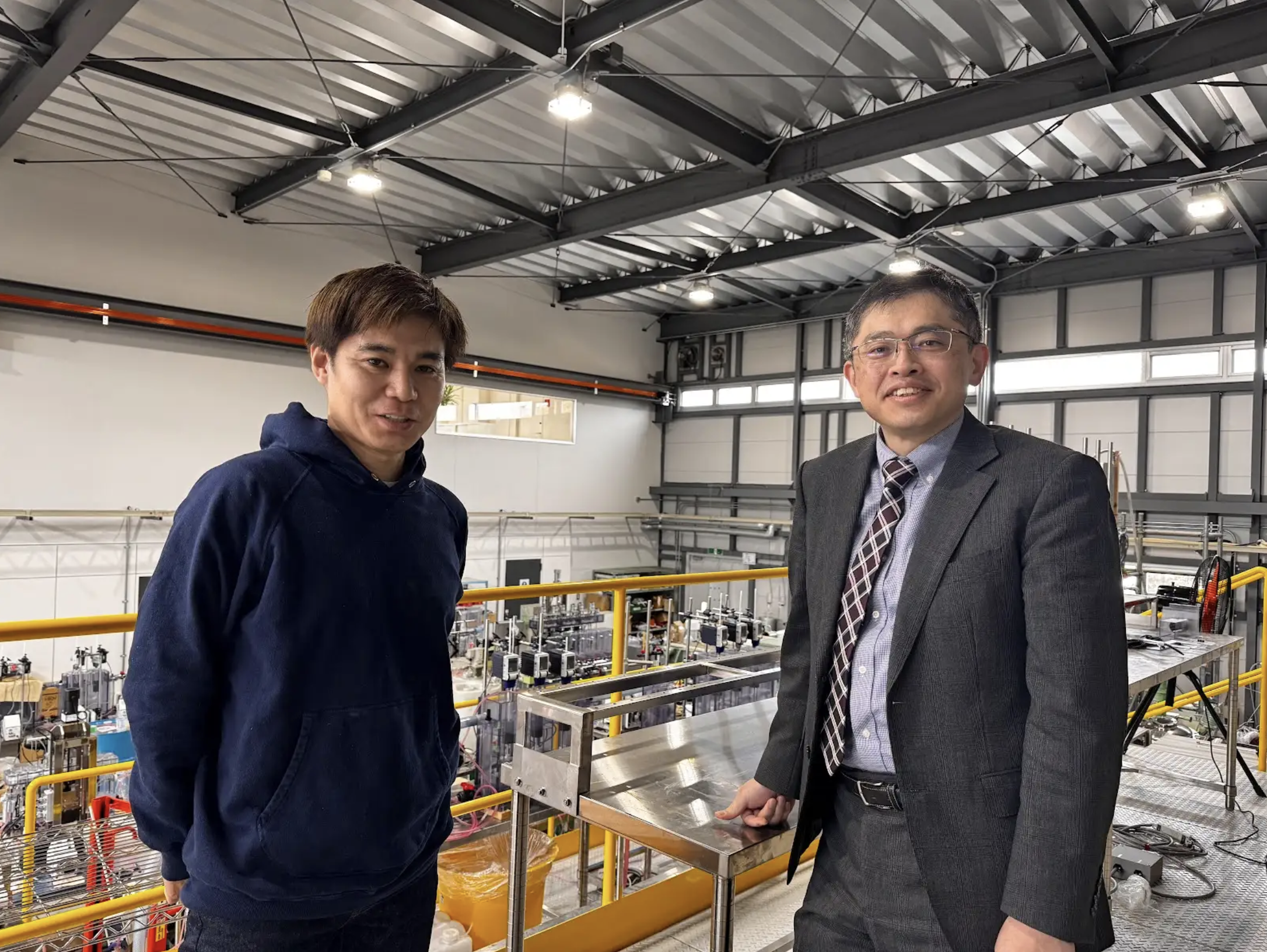

茨城県にあるEFT本社オフィスの様子。

主軸技術から別の特許技術への転換を迫られた創業期

事業の核となる技術についても何らかの壁があったのではないかと推察します。創業から今(2025年3月)に至るまでに、技術の壁を感じられた出来事を教えてください。

実は創業から1ヶ月経ったタイミングで、当初主軸としていたエマルションフロー技術が実用環境では使えないことが実証で判明しました。研究所で成立していた実績が、現場では通用しなかったのです。

それでなんとかしなくちゃいけない。ということで、私たちが保有していた別の特許技術に切り替え、1ヶ月間必死で組み立て直しました。その後も実験室では見えなかった課題が現場では次々に出てくるので、その都度ひたすら解決を図っていき、だんだん今の技術の形になっていったのです。

課題が出るたびに、メンバーの知見を持ち寄り、アイデアを出し合い、より良いものを作ってきました。壁は何度もありましたが、私自身が技術の開発者本人ではなかったからこそ、客観的に状況に応じた経営判断を冷静に下してこれた気がします。

シリーズAの資金調達を行った際に、拠点整備に投資したこともそういった経営判断の一つでした。自社ラボを建設し、実験環境を整えたことで、技術開発のスピードが大幅に上がりました。また、東京にオフィスを設けたことで、事業開発人材の確保も容易になりました。このときの判断があったからこそ、シリーズBの資金調達までスピーディに展開を作ってこれたと考えています。

PFAS回収技術にも注力し、持続可能な事業で社会に貢献

最後に、エマルションフローテクノロジーズ社の今後の展望についてお聞かせください。

技術に関して言うと、要素ごとのスケールアップは完了しているので、今後はプラントとしてどのように構築し、稼働していくかが課題だと考えています。プラントとして稼働させないと商品化に至らないため、半年以内に完成と受注を目指して、現在急ピッチで開発を進めています。2025中には最低1件の受注を獲得し、マイルストーンを確実に達成していく予定です。

中長期的な課題としては、主要テーマとして現在掲げているレアメタルリサイクルの市場が、電気自動車市場の減速によってやや縮小傾向にあることが懸念されます。レアメタルリサイクルだけにこだわるのではなく、有機フッ素化合物(PFAS)の回収技術にも力を入れていきながら、着実に事業の柱を確立していく予定です。

大切なのは、瞬間最大風速を狙うのではなく、持続的に風を吹かせることです。そのためには、世界の潮流やルールメイキングの動向を予測しながら、展開を柔軟に作っていく必要があると考えています。

だからこそ、私たちは他者の意見を受け入れ、咀嚼し、建設的なキャッチボールが出来る受容性の高い人材を求めています。人を巻き込む力と巻き込まれる力、両方を併せ持ちながら、組織の全体最適に向けて価値を作っていこうとする意識のある方なら、年齢や性別、国籍を問わず、活躍できるでしょう。

チームの多様性を大切にしているので、女性や外国人メンバーも歓迎していますし、パフォーマンス次第で、経営の中核に入ってきてもらうことも十分可能です。東海村は行政からの子育て支援も手厚く、住みやすい地域なので、家族がいらっしゃる方にも適した環境だと思います。

経験豊富なシニア層から多くの学びを吸収でき、世代を越えて成長しあえる環境があることが、EFTの強みです。エゴだけではなく、「人の幸せ」をつくりたい。そんな思いを持ちながら、よりやりがいのある仕事に挑みたいという方が仲間になってくれたらうれしいです。持続化可能な社会の実現に向けて、一緒に取り組んでいきましょう。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

株式会社エマルションフローテクノロジーズ

https://emulsion-flow.tech/

- 設立

- 2021年04月

- 社員数

- 32名(役員含む)

《 Mission 》

レアメタルの課題を エマルションフローで解決する

《 事業内容 》

エマルションフローは、「限りあるレアメタル資源を未来につなぐ。」という理念のもと、設立された国立研究開発法人日本原子力研究開発機構発のスタートアップ企業です。私達が目指している未来は、「地上資源を未来永劫使い続ける完全循環型社会」です。その実現に向け、使用済み核燃料の元素分離技術として開発された新しい溶媒抽出技術「エマルションフロー」を活用したレアメタルリサイクルに取り組んでいます。