さまざまな用途での利用が期待され、エネルギーや医療などの分野で研究が進むイオン液体。金沢大学では、新しいイオン液体を開発し、溶けにくい薬剤の溶媒や細胞の凍結保存剤などとして応用することを目指しています。現在の研究に至る道のりや研究を支えるモチベーション、そして事業化によってどのように社会を変えたいのか、黒田研究室 准教授・黒田浩介氏に伺いました。

仕事は楽しくあるべきと考え、研究対象であるイオン液体を「推し」、自身の研究活動を「推し活」と表現して取り組む姿勢に前向きなパワーを感じるとともに、黒田氏が思い描く未来の社会に希望を持ちました。

理工研究域 生命理工学系

黒田 浩介氏

2014年9月東京農工大学工学府生命工学専攻にて博士号を取得。金沢大学特任助教、助教を経て2021年3月より現職。イオン液体の自由さに惹かれて日々、新しい溶媒を開発しています。大学での基礎研究ですので、どんなイオン液体を作っても自由で、楽しい日々を過ごしています、ただ、最近はもう少し世界の役に立ちたいと思い、10年後に役立つ研究を中心にエンジョイしています。

黒田研究室webサイト

https://ionicliquid.w3.kanazawa-u.ac.jp/

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

≪大学概要≫

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

黒田研究室webサイト

https://ionicliquid.w3.kanazawa-u.ac.jp/

- 目次 -

生物と化学の両方の知識を活かし、化学で作った新素材を生命分野に応用

黒田先生の簡単な自己紹介と略歴からお伺いできますでしょうか。

東京農工大学の生命工学科生命工学専攻で博士号を取り、その後金沢大学に来て3年ほど特任助教を経て助教・准教授になりました。学部生のときはES細胞やDNA、タンパクなどを中心に勉強していましたが、3年生のときに先生を基準に研究室を選んだところ、そこがたまたま化学系だったため、これを機に生命工学から化学に転向しました。

そして金沢大学に来て数年後に組織変更があり、自然システムから生命理工学類に所属が変わったことで、また生命分野をやってみたいという気持ちが生まれました。そのとき、化学をツールに新たな素材を作って生命分野に適用したら面白いのではないかと思い、現在取り組んでいる新しい溶媒作りの研究を始めました。それまでは化学を中心にやってきたので、生物に関しては多くの先生方の力をお借りしています。

私は小さい頃から何にでも「どうして?」と疑問を抱くタイプで、サイエンスはどの分野もすべて面白いと感じていました。今もそうです。理系なら何でも良かったのですが、物理や数学よりは生物系かな、程度の気持ちで大学進学時には生命工学科を選びました。研究室を選ぶときも、分野よりどのような先生のもとで学ぶかの方が大事だと考えました。

将来研究者としてやっていけるかどうかの分かれ道になる気がしたので、この先生についていったら絶対に伸びるだろうと思えたところを選びました。厳しい先生でしたが愛を持って鍛えてくださり、成長できたと思います。研究室に入ってから「もっと知りたい」と思うようになり、真剣に研究者を志すようになりました。

目的に合わせて多様な性質を持たせることができる第3の液体

新しい溶媒作りとのことでしたが、具体的にどのような研究をされているのでしょうか?

イオン液体に関する研究です。研究室で偶然この素材に出会い、その性質を知って非常に面白いと思いました。ファンになったと言えると思います。それからイオン液体は私の推しになり、研究は推し活になりました。私の推しは、常温でも液体で存在し、そのまま放置しても蒸発しない変わった液体です。水とも有機溶媒とも異なる性質を持ち、第3の液体と言われています。

イオン液体はプラスのイオンとマイナスのイオンから構成されていて、プラスイオンをカチオン、マイナスイオンをアニオンといいます。このカチオンとアニオンの組み合わせの数だけ、イオン液体には種類があります。何百万通りもあると言われ、それぞれ個性があります。水なら構造式はH2Oと決まっていますが、イオン液体は違います。組み合わせによって固体になったり液体になったり、粘度が高くなったり低くなったりします。いろんな性質を持たせることができ、目指す性質があればそれを実現することができます。それがイオン液体の一番面白いところです。

研究には困難も多いと思いますが、なぜ研究者の道を選んだのでしょうか。また、どのようなモチベーションで取り組んでいらっしゃいますか?

研究の道に進んだ理由のひとつは、やりたいことを自由にやれるからです。これだけ自分の裁量で好きなように研究ができるのは、大学の先生か、ベンチャーの社長か、ぐらいだと思うんですよね。どちらも、「リスクや責任を負ってチャレンジする価値がある」と思います。そして取り組み続けるには、何よりもまず自分自身が楽しむことが大事です。そういった内なるモチベーションがないと始まらないと思います。楽しく推し活を続けて起業して、それが最終的に社会貢献につながったらベストですね。

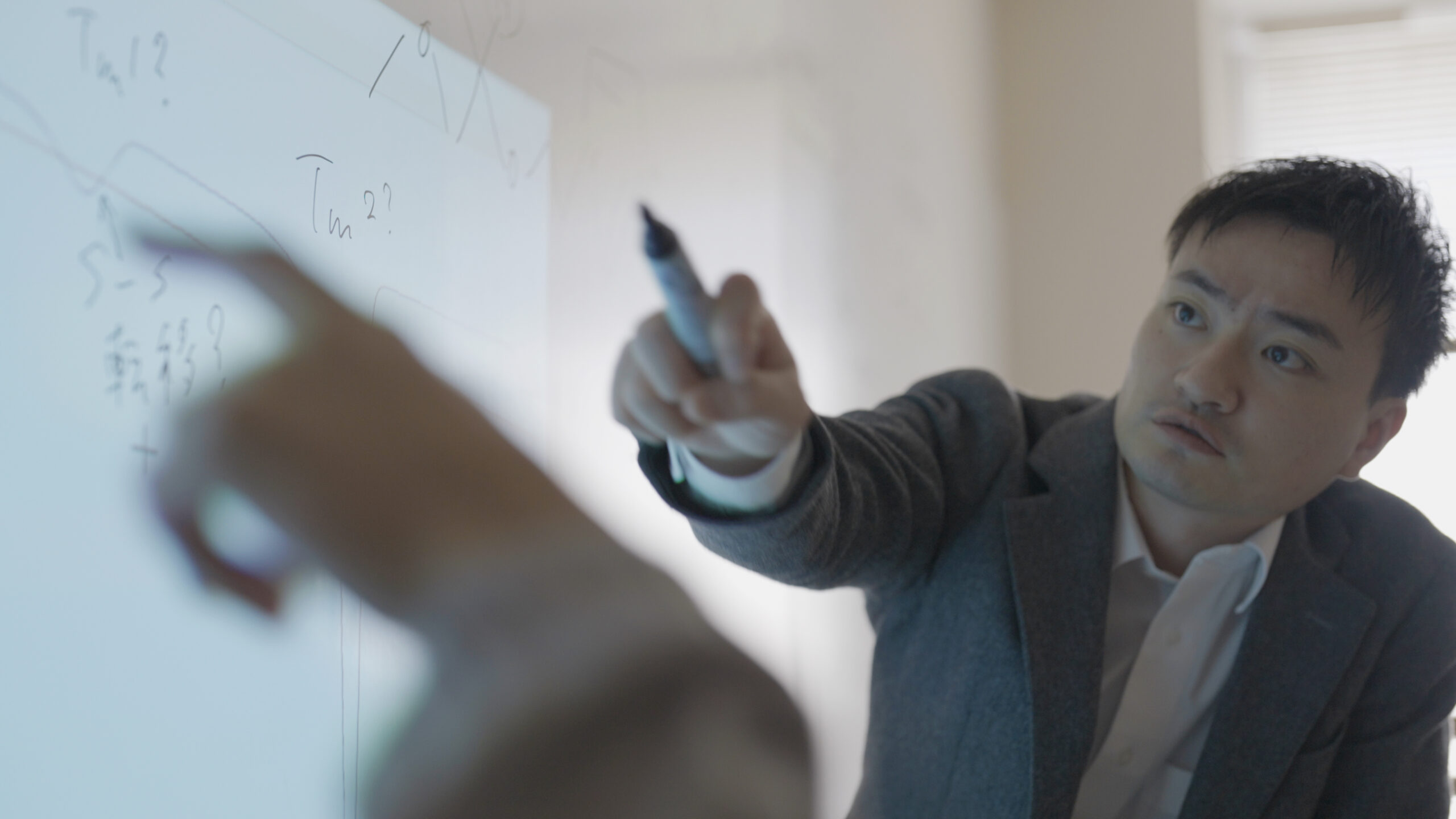

黒田研究室では、白熱した議論が毎週展開されている

ライフサイエンス業界に目を向け、大きな夢が生まれた

大学発ベンチャーの立ち上げを考えていらっしゃるのですね。起業しようと思われた理由は何でしょうか。

理由は推し活です(笑) 推しの魅力をもっと世の中に広めたいと思っています。実用化の事例はありますが、イオン液体の持つポテンシャルを考えるとまだまだで、もっと世に出ていいはずだと思っています。イオン液体は以前から注目されている素材で、さまざまな分野の企業から注目されています。私のところにも詳しい話を聞きに企業の方が来ることがあり、説明するとみなさんその性質や活用の可能性に強い関心を持たれます。しかし大抵、検討段階に入るとイオン液体が高価で採算が合わないからと実用化は見送られてしまいます。

私は起業を考えているイオン液体の研究以外にもバイオエタノールの研究をしているのですが、エタノールは1リットル50円程度で作らなければいけないので実用化を考えるとなかなか難しいです。イオン液体は安くてもリットル1万円と高額なので、価格的な問題が非常に大きいのです。イオン液体はいろいろなものに活用できる優れた性質があるけれど、費用の高さがボトルネックになっている。これが現状です。

そこで、高額でも人々がお金を払う分野、すなわち価値の高いアプリケーションは何かと考えました。たどり着いた答えがライフサイエンスの分野です。自分の命や大切な人の命が助かるかもしれないなら、大金を払うという人は世界中にいるでしょう。私は、医療業界で活用できる新しいイオン液体の開発を目指すことにしました。

臓器の冷凍保存を可能にし、長い移植待ちや高額な費用をなくす

医療の世界でイオン液体を何にどのように活かすのか、具体的に教えていただけますか?

ひとつは臓器保存です。細胞にダメージを与えずに臓器を凍結保存できるようにして、臓器移植にかかる莫大な費用や長い順番待ちといった問題を解決できればと考えています。亡くなった人の臓器を移植する場合、その人が亡くなってからすぐに手術をする必要がありますよね。そのとき臓器移植ができる医師の予定が合わなければ、臓器の鮮度が失われて移植できません。健康なドナーから臓器の一部を提供してもらう場合も、体調など双方の都合を合わせる必要があるので、適切な移植のタイミングを逃してしまうことがあります。そもそも適合するドナーを見つけることが難しい場合もあるでしょう。そういう事例が山ほどあり、結果的に移植できるはずの多くの臓器が無駄になっています。

世界中で大勢の人が移植を待っていることは確かです。移植できる臓器自体は十分にあると思うので、手術まで臓器を良い状態で保存することさえできれば、待ち時間などなくていいはずなんです。そのように課題を解決できれば、命が助かる人を確実に増やすことができます。

イオン液体を使うことによって、臓器を保存できるようになるということですか?

将来的にはそうしたいと考えています。凍った肉を解凍するとドリップが出ますよね。あれは血ではなく、肉の細胞の中身なんです。臓器も同じで、凍結時に細胞が壊れてしまうんです。凍らせると表面に小さな氷が付きます。氷は尖っているので細胞膜が破れ、細胞を傷つけます。また、水は凍ると体積が増えるので、押しつぶされるような形で細胞が死んでしまうこともあります。そこで私が新たに開発したイオン液体の中に入れて、一般的な冷凍庫よりうんと低温の冷凍庫で凍結すると、細胞にダメージを与えずに凍らせることができます。まだ今は小さい細胞の塊で試している段階ですが、ゆくゆくは臓器をダメージなく冷凍保存し、解凍してすぐ移植に使えるようにしたいと考えています。

黒田氏の研究室がある、角間キャンパス南地区。

今ある多くの薬から「宝」をすくい上げ、本来の力を発揮させる

臓器の凍結保存以外にも事業化を考えている活用法はありますか?

薬剤の溶解も検討しています。イオン液体は、難溶性の薬剤を溶かせます。世の中にはたくさんの薬がありますが、溶けにくいものが数多く存在します。溶けないことの何が問題か。極端に言うと、全く溶けない薬なら体内に一切吸収されず排泄されてしまいます。基本的には溶けるものでないと薬として機能しないわけです。しかし、現在は溶けにくい薬が増えていて、「そもそもの薬効に問題があるのか」、それとも「本当は効果的なのに溶けないがために効かない」のかわからない、という状況があります。そういった問題を解決し、数百あるいは数千もの新薬を開発できるのではないかと考えています。

なぜ難溶性の薬が増えているのでしょうか。

一般的に、物質は分子構造を複雑にすると溶けにくくなります。より薬効の高い薬を作ろうと工夫を重ねるうちに、難溶性になることが多いのです。特に低分子系の医薬品には、ひと昔前よりも溶けない薬が格段に増えています。私は、その中に宝が埋まっているはずだ、本当は難病を治す薬があるに違いない、と考えています。

創薬には長い時間がかかりますよね。新薬をひとつ開発するのに10年以上かかると言われていますし、もちろんコストもかかります。難溶性の薬を溶かすことができれば、今ある薬の中からより良い効果が期待できる薬をすくい上げることが可能になります。もしかしたら、希少疾患の患者さんに効く薬だってあるかもしれません。そうなれば、オーファンドラッグの創薬の流れを作ることもできるはずです。オーファンドラッグとは希少疾患の治療に使われる医薬品のことで、コストの回収が難しいため開発が進んでいません。でも私たちの方法なら、ゼロから薬を作るわけではないので効率的です。そういう事業をやっていきたいと考えています。オーファンドラッグを作るメソッドの開拓も重要だと思っていますし、もちろん風邪薬やコロナ薬など身近な薬をより良いものにすることも考えています。可能な限り、広く貢献したいと思っています。

世界的にも珍しい着眼点の研究をビジネスとして成立させ、夢を現実に

お話を聞いてかなり先端領域の研究だと感じましたが、世界的に見てもそうなのでしょうか。また、これまでの研究で大変だったこと、辛かったことはありますか?

臓器の凍結や薬剤の溶解についての研究は、世界的にも多くはありませんし、イオン液体に絞れば他にはないと思います。新しい分野であるがゆえに、論文の査読を引き受けてくれる人が少ないのは少々辛いです。論文を出すと他の大学の先生やプロフェッショナルの方が読んで審査するのですが、半年くらい待たされることがあります。普通なら2カ月程度で返ってくるのですが、適切な人材がいないようです。ようやく戻って来たと思ったら見当はずれの指摘をされていたりして、なかなか理解してもらえないこともあるのが悩みの種です。

事業化にあたってハードルはありますか? 起業して事業を軌道に乗せるためには何が必要だとお考えか教えてください。

いろいろありますね。まず、最初に打ち出す事業を何にするのか。イオン液体はいろんなことができるため目移りしてしまっている状態で、何から手をつけるべきか悩ましいところです。やはり最初の一歩は重要なので、研究を支援してくださっている多くの先生方と議論を重ね、ビジネスプランを練っているところです。可能ならベンチャーキャピタルや企業などからももっとヒアリングして、何から始めるべきか決めたいと思っています。次にお金のこと。先ほどお話したような夢を実現するには、それなりの待遇を用意して優れた研究員を雇う必要があり、そのためには利益を出さなければなりませんし、資金調達も必要です。そしてCEO候補探しです。研究をしながら私が社長をやると中途半端になってしまう気がするので、適切な人材を探したいと考えています。

そうした課題を一つひとつクリアしてある程度足場を固め、会社として適切なファーストステップを踏んで、数年のうちに多くの人が働きたいと思うベンチャー企業にする、というのが目下の目標です。やはり自己満足の推し活で終わらせたくはなくて、きちんと推しが活躍できるように事業化して夢を実現したいと思っています。

黒田先生が開発する新しい技術が多くの人の命を救うというイメージが湧きました。素晴らしいビジョンを聞かせていただき、ありがとうございました。

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

≪大学概要≫

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

黒田研究室webサイト

https://ionicliquid.w3.kanazawa-u.ac.jp/