近年北陸では、高専・大学発スタートアップの創出に向けた動きが加速しています。2023年4月には、金沢大学が大手化学メーカーのダイセルから30億円の資金提供を受けてバイオマス・グリーンイノベーションセンターを設置。2024年2月には、北陸先端科学技術大学院大学と金沢大学を主幹機関とし北陸3県の10大学と3高専を共同機関とする高専・大学発スタートアップ創出プラットフォームTech Startup HOKURIKU(TeSH:テッシュ)が誕生しています。

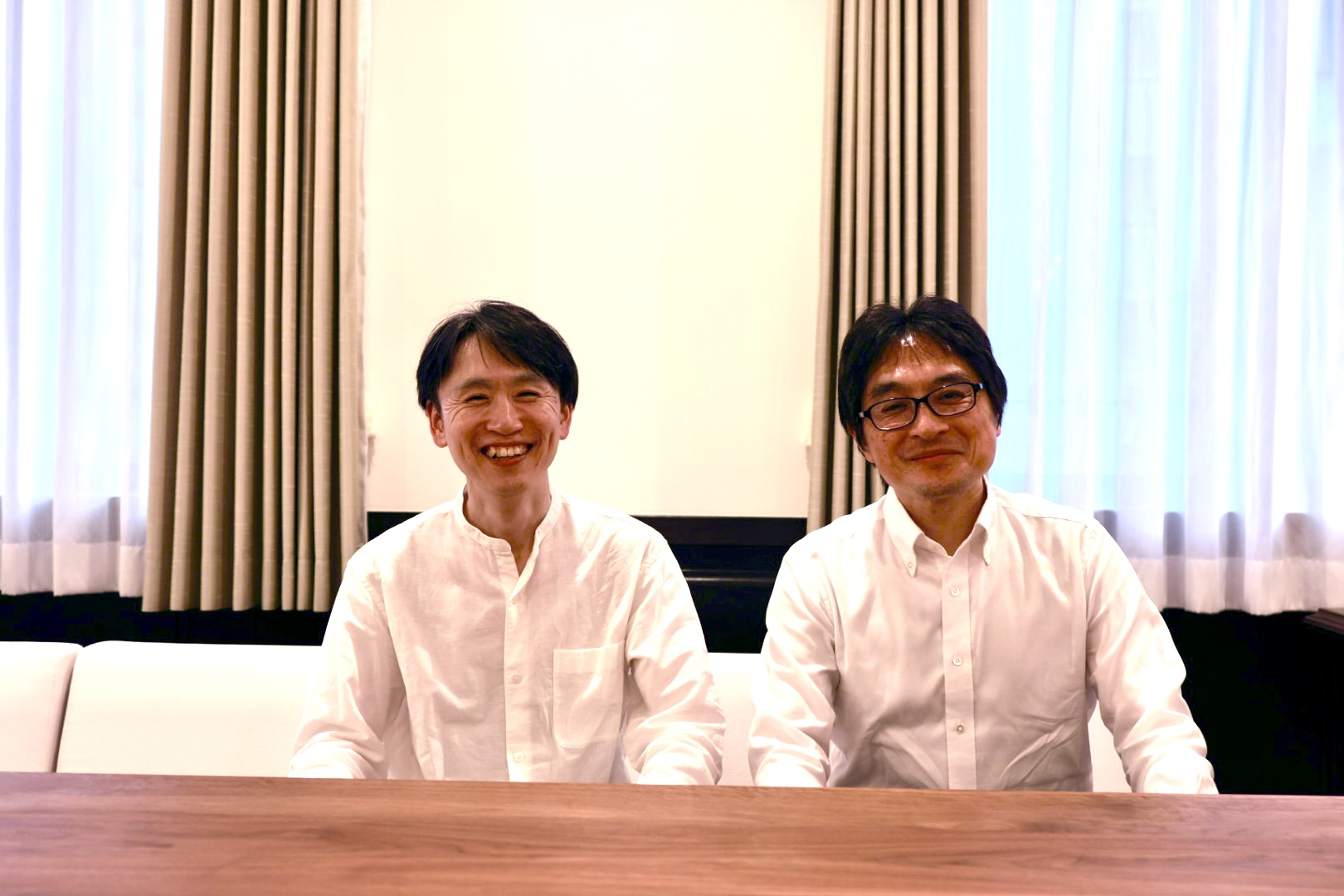

そこで、現在の金沢大学や北陸地域におけるスタートアップ支援の環境などについて、金沢大学の先端科学・社会共創推進機構の教授である安川直樹氏と特任准教授である佐々木淑貴氏にお話を伺いました。スタートアップ支援にかけるお二人の想いや、金沢大学が目指すスタートアップのビジョンについても聞くことができました。

教授

安川 直樹氏

京都大学大学院修了、博士(情報学)。2009年より北陸先端科学技術大学院大学の産学官連携研究員、2012年より金沢大学のURAとして、主に産学官連携支援業務に従事。現在、北陸地域の13大学3高専が参画するTech Startup HOKURIKU(通称、TeSH(テッシュ))のプログラム共同代表として、スタートアップ創出支援に取り組む。

挿入画像.jpg)

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

特任准教授

佐々木 淑貴氏

新潟大学大学院修了、博士(工学)。大学院修了後、新潟県へ入庁。行政経験20年のうち、10年を産業労働分野の業務に関わり、その大半をスタートアップ支援や産学官金連携支援に従事。J-Startup NIIGATAや新潟ベンチャー協会、新潟県内8カ所の民間スタートアップ拠点の立ち上げなどを担当。新潟県退職後、新潟大学を経て、現職に至る。現在、北陸地域の13大学3高専が参画するTech Startup HOKURIKU(通称、TeSH(テッシュ))において、スタートアップ創出支援に取り組む。

挿入画像.jpg)

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

- 目次 -

広がりつつあるスタートアップの世界で、面白い研究シーズの社会実装を支えたい

まず、安川教授が携わっている業務内容、部署のご紹介をお願いいたします。

金沢大学の先端科学・社会共創推進機構という組織は、学内において研究支援をする部署です。研究装置の供用から始まって、競争的資金の獲得やその先の産学連携、知的財産の管理など事業化を進めるための共同研究の支援、スタートアップの支援、自治体との包括連携協定の締結など、基礎研究から産学連携、研究シーズの事業化支援など幅広く行っています。その中で私がリーダーを務める社会共創推進グループは、産学連携や事業化支援を担当しています。基本的には大学で生まれた研究シーズを社会実装する支援で、主に民間企業との連携や大学の研究者の起業支援を行っています。

次に、佐々木さんが携わっている業務内容についても教えていただけますか?

安川教授のグループで産学連携の一部を担っていて、金沢大学発のスタートアップ支援に加え、北陸地域全体として大学発・高専発のスタートアップ支援も担当しています。

お二人の略歴、金沢大学でスタートアップ支援に関わることになった経緯についてお聞かせください。安川教授からお願いできますか?

私は大学で博士課程まで進み、そのあと民間企業に2年ほど勤めました。小さな会社だったので、研究だけではなく営業や企画の仕事も担当していました。その後、会社を辞めて大学の産学連携の支援部署で働き始めました。最初は北陸先端科学技術大学院大学で、それから金沢大学に移って、10年ぐらいずっと産学連携メインでやっています。

なぜ産学連携に関わりたいと思われたのでしょうか。

大学時代から私の専門は情報系の分野でした。事業化・実用化といったことが身近な研究領域なので、元からそういう思考があったんだと思います。一度は企業に就職したものの、大学の面白い研究シーズを社会実装する支援をしたいと思うようになり、大学に戻ってきました。今までは面白い研究シーズがあっても民間企業に技術移転するしかありませんでしたが、最近はそのルート以外に大学の研究者自らが起業するという新たな道ができました。そのため、リスクが高いなど民間企業が受け入れたがらない研究シーズの実用化も現実的になってきました。といってもスタートアップにこだわっているわけではなく、あくまでも目的は研究シーズの社会実装なので、民間企業との連携でもいいと考えています。

スタートアップは成長のエンジン。リスクを負っても挑戦すべきと考えて転職

佐々木さんの略歴と金沢大学でスタートアップ支援に関わるようになった背景はいかがでしょうか。

大学院まで進んで工学の博士号を取得し、それから行政機関に20年勤めました。そのうち10年ぐらいは産業労働関係に携わっていて、大半がスタートアップ支援でした。そこで大学発のスタートアップ企業に魅力を感じ、支援したいと思って金沢大学に来ました。正直なところ、転職について家族は全員反対だったと思います。しかし、世の中がものすごい勢いで変わっていく中で、リスクを負って成長のエンジンになろうとするスタートアップに大きな魅力を感じました。残りのキャリアで自分のやりたいことをやり切りたい、と強く思いました。今後の日本の成長を考えたとき、多くの人がリスクを取って挑戦する気運が重要だと思いましたし、3人の子どもにそうした親の背中を見せたいという想いもありました。

支援の仕事をする中でスタートアップに魅力を感じたということですが、大きな影響を受けた起業家や企業はありますか?

DeNAの南場智子さんの下で働いていた中俣さんという方から大きな刺激を受けました。DeNAの取締役を打診されたにもかかわらず、その打診には応じずDeNAを辞め、当時は無名だった障害者雇用などを推進するLITALICOに入って上場に導きました。厳しい方ですが地元愛が強く、スタートアップに対する想い、支援への熱意を持っています。彼と出会い、そういった彼の姿勢や行動力が、私にスタートアップの魅力を伝えてくれました。そして、新潟県のナショナル企業の若手経営者や首都圏で活躍する新潟出身者などを集めて、一緒に新潟ベンチャー協会を作りました。それがいま非常に機能していて、いろいろな取り組みが新潟で行われています。

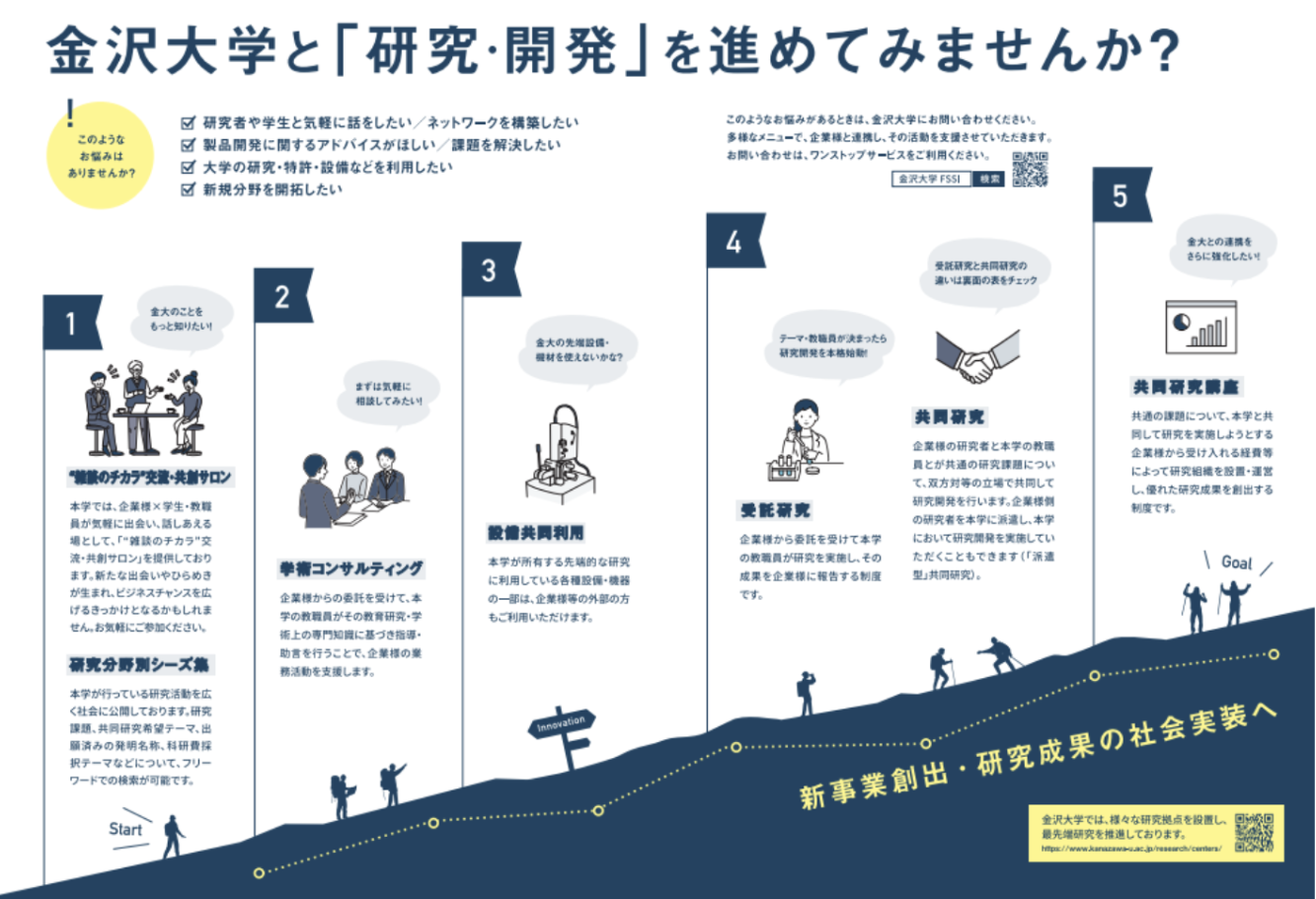

出典:「金沢大学と始めるイノベーション」リーフレットより、産学連携支援の詳細。多様なメニューがあるので気軽にご相談を

北陸3県で横連携を図り、協力してスタートアップを創出

金沢大学の立場から、金沢大学発のスタートアップの魅力、そこで働く魅力や面白さについて教えてください。

まず現状を説明いたしますと、10年ほど前からは国も「EDGE-PRIME」や「EDGE-NEXT」といった次世代アントレプレナー事業を用意していますが、北陸地域の大学はどこもほとんどスタートアップを後押しできずにいました。最近になってようやく力を入れ始め、北陸地域のエコシステムを構築する「TeSH」を立ち上げたり、GAPファンドという助成金にも国からの支援をもらったりと、研究シーズから事業化まで切れ目なく支援できる体制をここ2年ほどで一気に整備しています。また、金沢大学では、大学100%出資のベンチャーキャピタル、(株)ビジョンインキュベイトも昨年、設立しました。首都圏の大手VCや地元の金融機関とも連携していますし、その後しっかりファンドリレーして成長を支えていく仕組みも急ピッチで進めています。他の地域に比べても引けを取らない支援システム、支援環境ができつつあります。

「TeSH」という事業から分かるように、北陸3県はしっかり横連携を取って大学発・高専発のスタートアップ創出を支援しています。企業誘致などでは競争していますが、スタートアップという文脈においては協力し合っています。産業政策で横連携というのは、おそらく他の地域にはあまりない特徴なのではないかと思います。

スタートアップ支援を始めてまだ2年ほどのため、残念ながら事例を挙げられる段階にありません。ただ、ワークライフバランスやQOLといった生活環境は非常に良いです。首都圏のように通勤でストレスを感じることはまずないでしょうし、海も山も近く、食事もおいしいです。2,000m級の白山は富士山、立山と並ぶ日本三名山の一つですし、ゴルフ場もたくさんあります。また、大学では関西出身の私を含め県外出身者が多く働いているので、疎外感を感じることもないでしょう。

金沢大学の研究や北陸地域の優位性を活かしたカラーを打ち出し、強みとしたい

これから本格的に展開していく金沢大学発スタートアップ企業について、どんなビジョンを思い描いていらっしゃいますか?

首都圏のスタートアップエコシステムは、人材を含めて非常に充実していますよね。地方には人材を集めにくいという課題があり、北陸も例外ではありません。仮に大きな成長が見込めるスタートアップだとしても、やはり首都圏との連携が必要になってくると思うので、しっかり連携したいと思っています。また、個人的には北陸ならではのカラーも打ち出したいと考えています。産業基盤も含めて北陸に優位性のある、あるいは金沢大学の研究に優位性がある、何か。ニッチな領域でいいので、「この領域の研究は北陸が強い」「この分野なら金沢で起業しよう」というイメージを持ってもらえるような色、首都圏に対抗できるような強みを打ち出したいです。

例えば、バイオマス分野です。化学品メーカーのダイセルが金沢大学内に研究拠点をいくつか持っていて、現在30名弱のダイセルの研究者が学内にいます。すでにバイオマスプラスチックの領域では、金沢大学と共同研究を進めて社会実装を目指す枠組みができつつあります。資源の循環は世界的な社会課題のひとつなので、国内だけでなく同じ領域のエコシステムを持っている海外の大学や研究機関とつながり、ブランド化を進めたいと思っています。

インタビューはTesH金沢駅前拠点にて行った。インタビュイーの安川 直樹氏(右側)と佐々木 淑貴氏(左側)

グローバル展開を前提に、首都圏や世界のエコシステムと連携を図っていく

安川教授がおっしゃったように、我々が志向しているのはグローバル展開できるような大学発あるいは高専発のスタートアップです。そのためには、やはり首都圏人材の活用は不可欠ですし、海外のエコシステムとの連携も図っていくつもりです。また、地域色を出すためには、地元の行政ともしっかりコミュニケーションを取っていかなければと思っています。スタクラさんには、北陸の大学発スタートアップに携わりたいという方を是非ご紹介いただき、その方には金沢大学発スタートアップの成長に尽力いただきたいです。そして成長した暁には、大学への利益還元や地域貢献もお願いしたいです。それは金沢に骨をうずめてほしいという意味ではなく、金沢が出発点だという気持ちを持っていただきたいという意味です。私たちも、そういう想いを持ってもらえるよう地元の産業界、行政機関としっかり連携して取り組んでいきます。

冬場は魚がおいしい一方で、湿気の強い曇天にはある程度の覚悟が必要

北陸以外の人、特に関東の人が金沢大学発スタートアップで働くにあたり、辛いことや想定外になりそうなことはありますか?

一般的に言われるのは、冬場の天候ですね。12月ぐらいから2月ぐらいまで、どんよりした感じの日が続くことが多いです。太平洋側だと冬でも風が吹いてカラッとしているので、お布団を外に干す人もいますよね。でもこちらは太陽が出ないと湿気が強く、冬は部屋干しメインになるでしょう。天候の影響で、冬場はちょっと気分が落ち込む人もいます。ただ、冬は魚がぐっと美味しくなる季節でもあるので、ほとんどの人はその良さの方が上回るかなと思います。雪についてはどっと積もるのは年に3回ぐらいで、そのときは市内の交通網が麻痺することもあります。ただ、新幹線は全く問題ありません。

安川さんもそうだと思いますが、地元企業との交流などで県外出身者がぶつかる文化的ギャップなどはありますか?

確かに私が関西から来た最初の頃は、「どうせすぐに出て行くんでしょ」みたいな冷めた対応の方もいらっしゃいました。特に高齢の人がそうだった記憶があります。ただ、この地に根を張ってやっていく覚悟があれば受け入れてもらえると思います。

いまは受け入れる側の年齢層が、高齢の方から我々40~50代に移ってきているので、外から来る人を拒むような雰囲気はなくなってきたと思います。地方だと外から来る人がどうしても目立つというのは事実ですが、別の見方をすれば注目してもらえるということでもあって、行政も北陸管内の企業も首都圏から来た人の話をきちんと聞いてくれますし、よく見てくれます。そこはむしろ、地方の良さではないかと思います。

海も山も近く豊かな自然がある。首都圏とは異なる子育て環境が魅力

最後に、県外から金沢への移住を検討する方に向けてメッセージをいただけますか?

行政も地方移住を推進しているので、受け入れ体制は整えられてウェルカムな環境になっていると思います。特に金沢は外国人観光客も多いので、外部から人を受け入れることについて抵抗は少ないのではないでしょうか。コロナ禍にリモートワークが定着し、首都圏の大手企業に勤めている方の中にも拠点を地方に移す方が増えてきています。安心して来ていただけると思います。

転職にあたり移住を検討する人の中には、お子さんがいる人もいらっしゃるでしょう。今の教育システムを考えると、子育て環境において首都圏が有利なのは仕方ないと思いますが、その格差はだいぶ解消されてきていると思います。北陸新幹線の開通で首都圏とも行き来しやすくなりましたし、オンライン教育も進展しました。それに、日常的に豊かな自然とふれあえることを考えると、金沢・北陸地域の方が優れている面もたくさんあると思います。

北陸地域のスタートアップの今後を楽しみにしたいと思います。本日はありがとうございました。

挿入画像.jpg)

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

挿入画像.jpg)

金沢大学 先端科学・社会共創推進機構

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち,人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。