金属の価格高騰や金属アレルギーなどの問題から、歯科業界では被せ物の保険適応範囲が拡大しています。それにより、歯の被せ物を全自動で削り出す歯科用ミリングマシンの需要が年々高まっています。

しかし現状のミリングマシンには、加工効率の悪さ、高額な費用、海外製ソフトウェアへの依存など、さまざまな課題があります。これらの課題を解決しようと、起業を考えている研究者がいます。

今回お話を伺ったのは、機械工学の中でも加工学を専門とする、金沢大学の准教授である高杉敬吾氏。ハードウェアにもソフトウェアにも造詣が深く、現在はデジタルとハードの融合技術を活かした加工法の研究に力を入れている高杉氏に、研究や、起業の目的やビジョンなどについて、お話を伺いました。

理工研究域機械工学系 准教授

高杉 敬吾氏

石川県金沢市出身。大学まで金沢で過ごし、一時期愛知県で働いたが人混みが苦手で金沢に戻る。幼少期から空想することが好きで、その空想が今の自分を形作る原動力となっている。これまで培ってきた技術やアイデアを、歯科用ミリングマシンという形で社会に役立てられる日を楽しみに、日々活動している。

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち、人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。

- 目次 -

知識と経験が生み出すひらめきで、生産工学・加工学の研究に取り組む

まず、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。

金沢大学の人間・機械工学科で学び、金沢大学大学院に進んで博士課程を修了しました。一度は大手工作機械メーカーに勤めましたが、社内で過ごす時間が増えるにつれて視野が狭くなっていくように感じ、会社員の間にドクターを取り、退職して大学に戻ってきました。現在は准教授として学生に指導する傍ら、マンマシン研究室に所属して機械工学分野の研究をしています。ふと思いついたアイデアを、誰の承認も必要とせずに行動に移せるところが、大学の研究者という立場の魅力だと感じます。私は機械工学の中でも生産工学・加工学が専門で、物を加工して製品化する工程をいかに効率良く安全に行うかを研究しています。

研究の魅力ややりがいは何でしょうか?

研究をやっていて楽しいのは、なんといってもアイディアを思いついた時です。抱えている課題の解決策をパッと思いつく瞬間は、何とも言えない高揚感があります。私はソフトウェアだけではなくハードウェアについても研究していて、非接触の振動測定法を思いついたときは興奮しましたね。振動を測定する機械は基本的に測定対象に取り付けますが、高速で回っているモーターなどには取り付けられません。そこで、機械に取り付けることなく振動を測定できる方法を考案しました。先行研究にも似たようなシステムはあったのですがデメリットがあり、違う方法はないかとずっと考えていた時期があって、ある時パッと閃いて試してみたらうまくいきました。これまで出来なかったことが研究により出来るようになった時には、大きなやりがいを感じますね。

研究者としての苦労や失敗、悔しかったご経験などあれば教えてください。

私は仮説を立てて検証するタイプではなく、思いつきやひらめきで研究を始めるタイプです。膨大な先行研究の中からこれはと思うものをピックアップしてその続きを検証するだけのプロセス重視の研究は、楽しくないですよね。とはいえ、思いつきで始めた研究も、そのアイディアが正しいかどうか証明しなければなりません。実際、3~4年費やして結局はダメだったという経験もあります。そういった失敗は、やはり悔しいです。

地道に取り組み続けたその先に、意味や目的が生まれる研究もある

現在取り組んでいる研究内容について教えていただけますか?

歯科治療で使う被せ物を作る工作機械の研究に取り組んでいます。特に、工作機械で加工する際に必要なプログラムを、CADデータを基に作成するCAMというソフトの研究に長年取り組んできました。被せ物を削り出す工作機械は全自動ですが、その機械で加工する前に、どういう順序で削るのが最適かを計算する必要があります。CAMは最適な加工経路をはじき出すソフトで、CAD図面から工作機械にプログラムを橋渡しする役割があります。

昨今はコンピューターグラフィックスの技術が進み、すべてコンピューター上でシミュレーションするのがトレンドです。そのため現在は、加工前に製造する物のデジタルデータをバーチャル空間上に再現することで、加工する前に加工結果が分かるようにするデジタルツインと呼ばれる技術の研究に力を入れています。

例えば最近、3Dデータを基に立体を造形するアディティブ・マニュファクチャリングという加工法が流行っています。材料を削り出す除去加工や金型に流し込む成形加工といった従来の方法とは異なり、材料の歩留まりが良く、複雑なデザインに強いというメリットがある一方で、切削加工ほどの精度を常に出すにはもう一工夫必要な加工法です。そこで私は、デジタルツイン技術をアディティブ・マニュファクチャリングに応用することで、デジタル上で加工精度を改善する技術なども現在、研究しています。

なぜそういった領域を研究していこうと思われたのですか?

歯科業界の抱えている問題とその解決策を考えたとき、これまで培ってきた自分の専門知識がジャストフィットすることに気づいたからです。歯科業界の抱えている課題解決に貢献し、社会の役に立てるかもしれないと考えました。

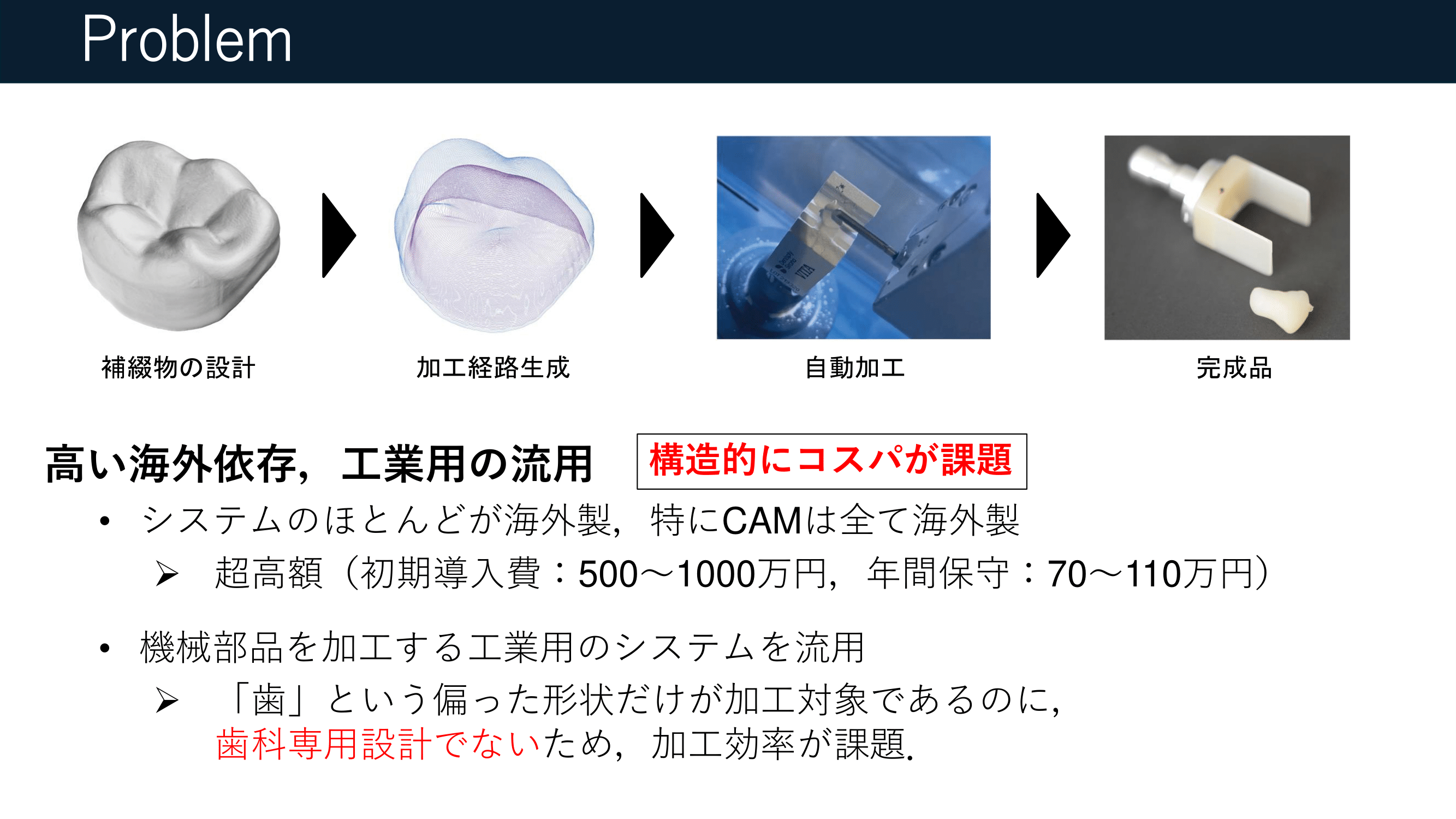

国内におけるCADCAM冠製造プロセスの問題点

新しい方法への過渡期で適切な切削加工機がない

歯科業界の抱えている問題とはどんなものですか? 歯科業界の現状と併せて教えてください。

虫歯になったら悪い部分を削り、詰め物をして被せ物をしますよね。以前は患者さんの歯に粘土のような素材を押し当てて歯型をとって被せ物を作っていましたが、今は患者さんの歯をスキャナーで読み取ってデジタル上で設計し、全自動の切削加工機で作っています。

このようなプロセスで作成された被せ物のことを「CAD/CAM冠」などと呼んでいます。被せ物の製造プロセスは、どんどん、このようなデジタル・マニュファクチャリングプロセスに置き換えられています。10年ぐらい前までは銀歯も少なくありませんでしたが、今はプラスチックとセラミックが混ざったハイブリッドセラミックが主流です。銀歯と違って歯の色に近く自然に見えるため、多くの人が利用するようになりました。

10年ほど前に保険適用となり、現在は1つ5,000円程度の自己負担額で利用できます。このように、被せ物に使う素材も、被せ物を作るプロセスもどんどん変わっています。被せ物作りは過渡期にあると言えるでしょう。

その被せ物を作る切削加工機は、必要とされるようになってまだ年月が経っていないため、ほとんどが機械部品を加工する工業用の工作機械を流用して作られたもののように思えます。⻭という特殊な形状の物を加⼯する機械なのに、⻭科専⽤の設計でないため加⼯効率が良くないのです。

高いコストも大きな問題です。切削加工機は1台1,000万円ほどします。しかし、長年いろいろな工作機械を見てきた私からすると、簡易な構造で決して加工精度が高いとは言えないようなものも少なくありません。本来は100~200万円の販売価格で十分ではないかと思います。

そして私が一番問題だと思うのは、切削加工機を稼働させるために必要なCAMのほとんどが海外製だということです。日本は昔からハードウェアには強いのにソフトウェアには弱いですよね。現在、多くのソフトはハードに完全に組み込まれてシームレスな状態で使われています。ソフトをソフトとして使わないというレベルまで来ているわけです。

ただ、残念ながらそういったものはほぼ海外製です。理由は分かりませんが、日本では両者の融合がうまくいっていないのでしょう。海外製品への依存は好ましくありませんし、機械工学に携わる日本人としても残念です。

高額な機器が当たり前になっている医療業界に一石を投じたい

そこで、ソフトとハードの両面から工作機を知る高杉さんの出番というわけですね。起業を考えられていると聞きました。目的やビジョンについて教えてください。

海外勢に押されている分野ではありますが、保険適用の範囲や被せ物の作り方などが過渡期にあるいまなら勝機があります。私は長年CAMを研究してきましたし、ハードウェアも研究対象にしてきたので、自分たちで切削加工機自体を作ることもできます。ハードとソフトを融合させた使い勝手の良いものを目指し、純国産の歯科専用CAD/CAM冠製造システムを作り、手頃な価格で販売したいと考えています。

これまでの研究活動で培ってきた知識を使って、歯科専用にチューニングしたCAMと切削加工機をうまく作り込めば、精度の高い歯科専用の工作システムを作れるのではないかと思います。

それを、今の切削加工機よりも一桁安く提供したいと考えています。今の切削加工機は非常に高価な上に大きさもあって場所を取るため、現状は歯科技工所に1台程度ですが、最初は国内限定で費用を抑えられるような形で販売し、将来的には歯科技工士 1人に1台くらいまで頒布できるような販売システムを作りたいと考えています。

サプライチェーンの形成もできますし、うまくいけば今の販売形態や営業形態がガラっと変わる可能性もあると思っています。もっと言えば、歯科技工士ではなく歯科医でも使えるようになるかもしれません。そうなれば今後の少子化社会において歯科技工士の数が減ったとしても、その不足を補えるかもしれません。歯科に限らず医療機器は全体的に非常に高額なので、それが当然のような業界に一石を投じたいという気持ちもあります。

石川県はものづくりの盛んな地で、素晴らしい技術を持った企業が数多くあります。そうした企業とタッグを組むこともできる地域です。ソフトをうまく活かしたハードウェア作りは日本では挑戦的な取り組みですし、国産の良質なミリングマシンを生産できれば、日本のものづくりの力を世界に示すことができます。

学内の企業支援をはじめ、石川県の外郭団体「ISICO」など、周囲の力もお借りして起業準備を進めていきます。ずっとひらめきだけで研究してきたので、自分のアイディアを具現化して社会実装したとき、どこまで人に受け入れてもらえるのか、どれだけ社会の役に立てるのか知りたいです。

貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

挿入画像.jpg)

金沢大学

https://www.kanazawa-u.ac.jp/

学生や教職員が誇りと愛着を持ち、人が輝く金沢大学

金沢大学は、1862(文久2)年に創設された加賀藩彦三種痘所を源流とし、旧制第四高等学校などの前身校の歴史と伝統を受け継ぐ総合大学です。豊かな伝統文化が醸成された学都金沢の恵まれた環境に位置します。160年という長い歴史の中で、わが国の高等教育と学術研究の興隆に貢献し、我が国を代表する基幹的大学へと発展してきました。現在に至るまで、教育、研究およびそれらを基にした社会貢献により地域と世界に資するべく、不断の改革を続けています(学長メッセージより抜粋)。 諸先輩が築き上げてきた歴史を礎に、金沢大学憲章に掲げる「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」という基本理念に立脚して、金沢大学の揺るぎない未来ビジョンを『志』として、学内並びに社会に示します。