新規事業開発は、企業が成長を続けるための重要な手段であり、また市場の変化に迅速に対応するための鍵となります。しかし、その成功は容易ではなく、企業には高度な専門知識や柔軟な戦略が求められます。

近年、新規事業開発の重要性がますます高まる中で、この分野における国内シェアNo.1のリーディングカンパニーとして注目を集めているのが株式会社Relicです。

Relic社は新規事業開発に特化したソリューションを提供しており、高い専門性を誇る人材やプロダクトを通じて、企業が新たな市場を開拓し、持続可能な成長を実現するための支援を行っています。

本インタビューでは、Relic社の代表取締役CEOである北嶋氏に、生い立ちから創業までのキャリア、経営者としてのさまざまな思いや今後の展望まで詳しく伺いました。

明確なビジョンを持ちチームを率いるリーダーシップや、常に挑戦を楽しむ前向きさが印象に残る、素敵なインタビューになりました。

代表取締役CEO/Founder

北嶋貴朗氏

埼玉県立川越高等学校・慶應義塾大学を卒業後、組織/人事系コンサルティングファーム、新規事業に特化した経営コンサルティングファームにて中小・ベンチャー企業から大企業まで幅広く新規事業開発や組織変革を支援した後、ITメガベンチャーであるDeNAに入社。

新規事業開発や事業戦略/事業企画の立案、大企業とのオープンイノベーションの責任者として数々の事業の創出から成長までを担い、100億円規模まで拡大。

2015年に株式会社Relicを創業し、現職。国内シェアNo.1の新規事業開発支援・共創実績を持つ事業共創カンパニーとしての急成長を実現し、FinancialTimesの「アジア太平洋地域の急成長企業ランキング」に3年連続でランクイン。ニッポン新事業創出大賞のアントレプレナー部門を受賞するなど、リーディングカンパニーとしての地位を確立。

著書にベストセラーとなった『イノベーションの再現性を高める新規事業開発マネジメント――不確実性をコントロールする戦略・組織・実行』がある。2021年9月、株式会社Relicホールディングスを設立し持株会社体制に移行し、現在17社・300名が連なるホールディングスの代表も務める。大阪大学大学院 招聘教員。

株式会社Relic

https://relic.co.jp/

- 設立

- 2015年08月

- 社員数

- 220名

《MISSION》

日本発の新規事業やイノベーションを共創する

プラットフォームとなり日本経済と地域を活性化する

《事業分野》

SaaS/AI/コンサルティング/ベンチャーキャピタル/HRTech/金融・Fintech

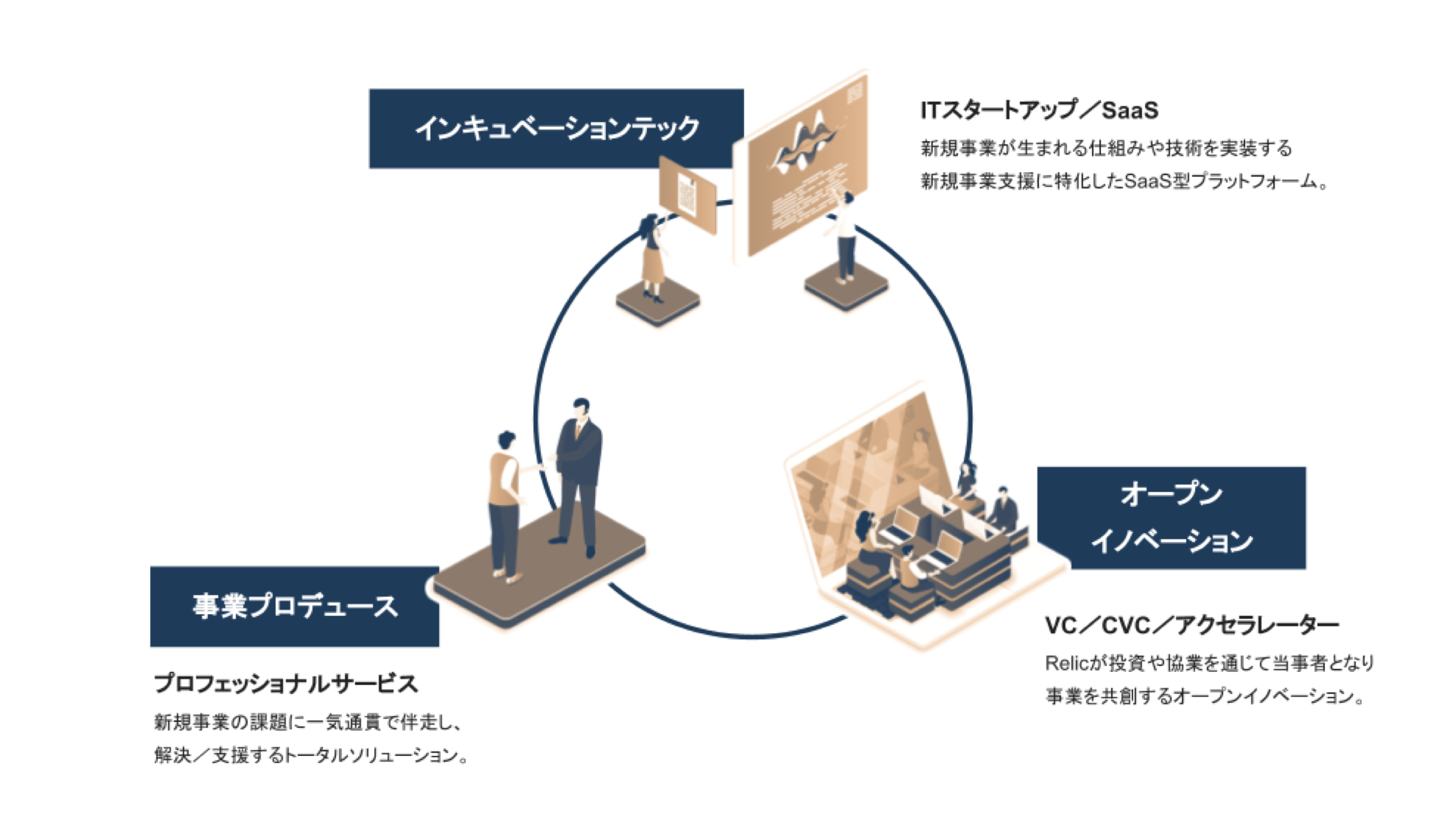

《事業内容》

・インキュベーションテック事業

・事業プロデュース/新規事業開発支援・共創事業

・オープンイノベーション事業

・イノベーターHR事業

・地方創生/地域イノベーション事業

・イノベーションワークプレイス事業

- 目次 -

- 1 何も言わない母に「自分の頭で考え、自分で決める」ことを教えられる

- 2 高校で起業を志し、大学ではボクシングに打ち込み心身を鍛える

- 3 ワイキューブに就職するが、急激な業績悪化を経験

- 4 新規事業特化のコンサルティング会社とDeNAを経て、Relicを創業

- 5 コンサル会社時代のお客様に救われた創業初期

- 6 創業メンバーの選定には1年以上かけ、慎重に準備を進める

- 7 大手新聞社との共同事業により成長が加速

- 8 創業メンバーの質の高さや明確なビジョンにより、スムーズな組織拡大が実現

- 9 「複合的なビジネスモデルがもたらすカテゴライズの難しさ」が目下の悩み

- 10 多様な事業を展開する企業群で3000億円規模のビジネスへ

- 11 新規事業開発のあらゆるフェーズに関わる機会と多様なキャリアパスが魅力

何も言わない母に「自分の頭で考え、自分で決める」ことを教えられる

はじめに、北嶋さんの生い立ちや、現在のお仕事に繋がる原体験などについてお聞かせいただけますか?

うちは公務員家系で、祖父と父は元刑務官で叔父は元自衛隊、親戚にも警察官などが多く、公務員に囲まれた環境で育ちました。

父は仕事柄、常に犯罪者を相手にしていることもあり、非常に厳格でした。ただ、直接何かを教えられたという記憶は少なく、背中を見て自然と学ぶことが多かった気がします。

一方で、母は放任主義で、「ああしろ、こうしろ」と言われたことはほとんどありません。

勉強そっちのけでバスケットボールなどのスポーツに打ち込んでいた時も一切止められることはありませんでしたし、当時流行していたハイパーヨーヨーやミニ四駆などの趣味に夢中になっていた時も、プロになるまで徹底して自由に打ち込ませてくれました。

振り返ると、あれは「何でも自分で考え、自分で決める」という母の教育方針だったのだと思います。

そんな母に強く叱られた記憶は1回だけ、小学生の夏休みの宿題に簡単なキットで作ったものを提出しようとしたときです。

「みんながやっているからと、何も考えずに同じことをするのは良くない。しっかり自分で考えて、本当に作りたいものを作りなさい」と自分の意志が感じられない行動に対して厳しく叱られました。

普段何も言わない母が見せた厳しさは心に深く刻まれ、「自ら考えて行動する」という母の教えは、今でも私の行動の基盤になっていると思います。

高校で起業を志し、大学ではボクシングに打ち込み心身を鍛える

高校は、文武両道を掲げ、映画「ウォーターボーイズ」のモデルになった男子校としても知られる進学校、埼玉県立川越高等学校に進学しました。

中学までは、好奇心旺盛で凝り性という性格から、勉強もスポーツも良くできる方でした。

しかし、高校では驚くほど優秀でバランス感覚に優れた仲間たちと出会い、彼らと過ごすうちに「官僚や大企業の社員などの従来のエリート路線で戦っても、自分は1番にはなれないのではないか」と感じるようになります。

自分の志や実力で勝負できる起業家という道に強く惹かれるようになったのは、その頃からです。このような流れで、多くの上場企業や優良企業の経営者を輩出する慶應義塾大学への進学を決意しました。

ただ、大学では起業サークルなどには参加せず、先進的なカリキュラムで起業家精神を育む環境の中で学びながら、週6日はボクシングジムに通うという生活を送りました。

「社会人になったら仕事一本に専念する」と決めており、学生の間にしっかり心身を鍛えておきたいと考えたのです。

ボクシングは、減量など肉体的な試練を伴う過酷なスポーツです。ボクシングに打ち込んだ4年間は、困難に立ち向かう強い意志と自己管理能力を培う貴重な時間となりました。

特に、自分で練習メニューを考え、目標に向かってひたむきに努力を続ける経験は、現在の仕事にも大いに役に立っています。

ワイキューブに就職するが、急激な業績悪化を経験

大学卒業後、ワイキューブに入社された経緯を教えて下さい。

最初は大企業からベンチャーまで幅広く話を聞いていましたが、もともと「3年くらい働いたら起業したい」と考えていたため、起業家育成を謳っているベンチャー企業でキャリアをスタートすることにしました。

私が就職活動をしていた2007年当時は、リンクアンドモチベーションやワイキューブ、インテリジェンスなど人材系のベンチャーが注目を集めていました。

中でもワイキューブに興味を持ったのは、創業者の安田佳生さんの著書に感銘を受けたことや、ビジョンに共感を持ったことがきっかけです。

自由な社風や若手社員の活躍などが私の理想に合致していたこと、会社が提供する独立支援制度に魅力を感じたことが決め手となり、入社を決意しました。

ワイキューブでは、どのような業務に携わりましたか?

私が就職活動をしていた頃がワイキューブのピークで、そこから業績が急激に悪化する状況下での入社でした。

リーマンショックの影響もあり、メイン顧客である中小企業の新卒採用が抑制され、会社の主力事業だった新卒採用コンサルティングの売上が大幅に減少していました。

私は研修の成績が認められ、副社長直下の新規開拓や新商品開発・新規事業開発をミッションとするチームに配属されました。

ここでは、既存商品の販売方法の変更やターゲット顧客の拡大(新卒採用支援から中途採用支援へのシフト)、新卒採用支援で培ったノウハウを活かした研修・人材育成、ブランディングや営業のコンサルなど、新たな収益源の創出に幅広く取り組みました。

結果として、ある程度の成果や売上を創ることはできた一方で、会社全体の経営状況が厳しい中で思い切った仕掛けをすることは難しく、また自分自身の力不足もあり、残念ながら会社の屋台骨を支えるような新規事業の創出の実現には至りませんでした。

その後、会社はワークシェアリングの名のもと社員の一部休業を開始し、クライアントを持たない新規事業チームはほぼほぼ休業対象となります。給与は6割しか支給されず、再び仕事に戻れる保証もなかったため、「このまま若い時期を無駄にするわけにはいかない」と考え、最終的に転職を決めました。

その後、残念ながらワイキューブは民事再生となりました。

Relic社のオフィス風景

新規事業特化のコンサルティング会社とDeNAを経て、Relicを創業

その後のキャリアについてもお聞かせ下さい。

勢いのあったベンチャーが失速していく様子を内側から見るという経験は、経営者として多くの学びを得る機会となりました。

ワイキューブの社員は非常に優秀でしたが、新規事業の立ち上げや危機対応には限界があり、この経験を通じて0→1で事業を立ち上げることの難しさと重要性を痛感しました。

そこで、将来の起業に向けて新規事業開発の経験を積んでおきたいと考えるようになり、新規事業専門のコンサルティングファームへの入社を決めました。

ここは前身である三菱商事とソフトバンクのジョイントベンチャーからスピンアウトした会社で、新規事業の企画・プランニングに強みを持っていました。

当時社員はわずか10名ほどでしたが、BCG出身の代表をはじめとする経営陣と多くのプロジェクトに取り組み、新規事業開発に必要なスキルを体系的に学ぶとともに、事業に対する意識や高い目標に向けて努力する貪欲な姿勢を身に付けることができました。

コンサルティングファームを退職後、DeNAに転職された経緯についてもお聞かせ下さい。

コンサルティングファームでは多くの新規事業の立ち上げに携わることができた一方で、事業開発や企業変革におけるコンサルタントの役割には限界があることも痛感しました。

そんな中で、自ら事業を立ち上げ、自分が責任ある立場で新たな挑戦をしてみたいと考えるようになり、起業の準備を始めることにしました。

ところが、その頃に立て続けに起きた家庭の事情により、起業を延期せざるを得なくなります。当時は転職活動も一切しておらず、一時は途方に暮れていました。そんな状況の中、偶然DeNAからヘッドハンティングの電話が入ったのです。

当時のDeNAは、ゲーム事業の成長が停滞し、新規事業に注力しようとしているタイミングでした。もともとDeNAの祖業であるEC分野に興味があったことや、私のそれまでの経験が活かせるということで話はトントン拍子に進み、2週間後には入社が決まりました。

DeNA入社後、最初に配属されたのはEC出店者の新規開拓を行う営業部門でした。そこで入社初月から歴代最高の圧倒的な成果を上げたことで、翌月には新規事業開発部門の立ち上げメンバーに抜擢されるという幸運に恵まれます。

ここではECを中心とした新規事業の立ち上げに取り組みました。特に大手企業とのオープンイノベーションによる事業開発では多くの苦難や失敗もありましたが、大きな成功事例も生み出すことができました。

そして、これらの経験を積む中で「自らの手で日本企業のイノベーションを共創し、加速するプラットフォームやインフラを構築したい」という思いが強まり、29歳でRelic創業を決意しました。

結果的に、DeNAでの経験を経て創業して良かったかもしれませんね。

間違いなくそう思います。Relicの創業メンバーの5人中4人がDeNA時代の同僚ですし、転職の経緯も含めてこれは運命だったと思っています。DeNAには感謝しかありません。

コンサル会社時代のお客様に救われた創業初期

2015年の創業から9年が経過しました。特に創業初期にはさまざまな困難があったと思いますが、最も苦労したのはどのようなことでしたか?

ビジョンや価値観の実現のためにあえて上場しないことを決めていたこともあり、初めの数年は資金繰りに苦労しました。

VCなどからの出資に頼れないため、まずは現在「事業プロデュース」と呼んでいる新規事業開発やオープンイノベーション、社内ベンチャー制度などを一気通貫で支援する事業でキャッシュを稼ぎ、そこからプロダクト投資を行うという形を取っていました。

しかし、この戦略では十分な投資を行うほどの利益が出ず、プロダクト開発が思うように進まないという課題に直面しました。

そんな創業初期の苦境を救ってくれたのは、コンサル時代のお客様でした。

退職から3年が経過しても待っていてくれたお客様が何社もあり、起業のご挨拶に伺うとお仕事を依頼して下さいました。

あの時、手を差し伸べてくれるお客様がいなければ、今の私たちは存在しなかったかもしれません。

創業メンバーの選定には1年以上かけ、慎重に準備を進める

資金と同時に多くの経営者が苦労するのは仲間集めだと思いますが、北嶋さんはどのように創業メンバーを確保されたのでしょうか?

創業メンバーは会社の将来を左右する非常に重要な要素だと考えていたので、1年以上の時間を費やし、慎重に準備を進めました。

Relicを単なる支援モデルではなく、スケーラビリティのあるビジネスを構築するためには、自社のプロダクトやプラットフォームが不可欠です。

そのためには優れたCTOをはじめ良い開発チームが必要だと考え、技術的なバックボーンだけでなく、会社のビジョンに共感し、共に成長していける人物を、時間と情熱を惜しまず選定しました。

簡単なことではなかったと思いますが、どのようにしてメンバーを説得されたのでしょうか。

これまで一緒に仕事をした経験がある人の中から、優秀かつ会社のビジョンに共感してくれる人、また私との相性が良く、得意分野が重ならない人を探しました。

そして事業に必要な人材だと判断したら、事業プランを丁寧に説明し、共に挑戦したいという想いを伝えながら一人ずつじっくりアプローチしました。

ありがたいことに、大多数のメンバーが参画にすぐ賛同してくれました。

構想の面白さやビジョンへの共感もあったと思いますが、それ以上に私との間に強い信頼関係があり、「北嶋となら一緒に何か成し遂げられる」と思ってくれたことが決め手になったと自負しています。

ただし、彼らもすでに家庭を持っており、安易にスタートアップへの参画を勧めることはできません。そこで、前職と同等の給与水準を保証するなど、可能な限り生活への不安を解消できる条件は提示しました。

Relic社事業の全体像

大手新聞社との共同事業により成長が加速

プロダクト開発が思うように進まなかったとのお話がありましたが、この壁はどのように打開したのでしょうか?

資金面での制約もあってなかなか進まなかったプロダクト開発ですが、日本経済新聞社と事業パートナー契約を締結し、クラウドファンディングSaaS「ENjiNE」を活用した「未来ショッピング」の開発・リリースが大きな転機となります。

日本経済新聞社との提携は、長期間に渡る企画提案や交渉の末に実現したものです。この共同事業の成功により、プロダクトとプロフェッショナルサービスが両輪で回り始めました。

さらに、日本政策金融公庫の資本性ローンや民間金融機関からの大型資金調達も追い風となり、ようやく「事業の成長が加速し始めた」と実感できたのは、創業2年目の夏ごろだったと思います。

プロダクトとプロフェッショナルサービスの両輪で一定のPMFを達成し、資金調達の成功が後押しとなったタイミングで、プロパー社員の採用を本格的に強化しました。それまでは7〜8名の小規模チームで運営していたため、この変化は大きな一歩でした。

創業メンバーの質の高さや明確なビジョンにより、スムーズな組織拡大が実現

多くのスタートアップ経営者は「30人の壁、50人の壁」などに突き当たりますが、少数精鋭体制からの組織拡大は問題なく進みましたか?

幸いなことに、組織拡大に伴う大きな問題は経験していません。

これは、創業メンバーの質の高さや、明確なビジョンに基づいた組織作りが奏功した結果だと考えています。

Relicの創業メンバーはそれぞれが専門分野を持ち、お互いの足りないところを補完し合える関係でした。そのため、例えば30人程度の規模までであれば、メンバー間の連携がスムーズに取れており、組織としても円滑に機能していたのだと思います。

また、私たちは上場を目指すことよりも、自社のビジョン実現に注力するという方針を取っていました。この姿勢が組織に柔軟性をもたらし、短期的な数値目標に縛られることなく、長期的な視点による組織の構築を可能にしたのだと思います。

私自身が過去に人事関連の業務を経験しており、創業初期の段階で人事制度を整備した点、そして事業が順調に成長していた点なども、社員のモチベーション向上や組織全体の活性化にうまく繋がったのかもしれません。

その結果、組織が50人規模になるまではほとんど離職もありませんでした。

「複合的なビジネスモデルがもたらすカテゴライズの難しさ」が目下の悩み

資金の壁を乗り越え、事業や組織が順調に成長する中で、北嶋さんは現在経営者としてどのような悩みに直面しているのでしょうか。

目下の悩みは会社のカテゴライズの難しさでしょうか。

私たちはプロダクト開発だけでなく、事業プロデュースや投資も手がけており、スタートアップ、コンサルティングファーム、アクセラレーターといった複数の要素が複合的に絡み合っています。

営業先などでも時間をかけて会社概要や事業内容を説明すれば「すごく面白い」と興味を持っていただけることが多いのですが、単一のプロダクトやサービスで事業展開をしている会社と比べて、事業の全貌を理解してもらうまでの説明コストが高いという課題があります。

また、私たちは上場を目指しておらず、短期的な利益追求よりも社会的なインパクトを重視した事業展開を行っていますが、それゆえの採用時の苦労はあります。IPOを経験したい人材は採用が難しく、ストックオプションといった一般的な採用の武器も持っていません。

新規事業の支援や共創といったマーケットでは国内シェアNo.1とはいえ、メガベンチャーなどと競合すると思うように採用できないこともあります。

そのため、地方の眠れる人材や、採用競合の少ない高専や大学の人材から、Relicのビジョンに共感し、カルチャーにもフィットする優秀な人材の採用に全力を尽くしています。しかし、まだまだ仲間が足りていないというのが現状です。

上場を目指さない理由についてもお聞かせいただけますか?

私は過去に上場企業と非上場企業の双方で新規事業開発に携わり、それぞれのメリットとデメリットを深く理解した上で、新規事業に特化し続けたいというRelicのビジョンを実現するためには上場はしない方が良いと判断しました。

上場すると、株主や株価を意識した、短期的な業績や成長に重点を置いた経営が必要になります。赤字を出すリスクも取りにくくなり、すべての意思決定に合理的な説明が求められます。

これらは一般的には悪いことではありませんが、Relicのように多様な企業とイノベーションを共創していく会社にとっては、経営の自由度や意思決定のスピード低下は死活問題です。

また、非上場であることの強みとしては、例えばパートナー企業がリスクを取りづらい上場企業であったりする状況でも、Relicが事業責任を持つことでスピーディに新規事業を進めることができる等、柔軟な対応が可能なことなどもあります。

短期的には非効率、非論理的な選択であっても、イノベーションを生み出し続けるためにリスクテイクができる。この自由さこそが、私たちが上場を目指さない大きな理由の一つです。

Relic社オフィスで行われたインタビューの様子。北嶋氏(右側)と、インタビュアーの弊社藤岡(左側)

多様な事業を展開する企業群で3000億円規模のビジネスへ

今後のお話についても伺いたいと思います。北嶋さんが目指すRelic社の未来像についてお聞かせ下さい。

上場企業が抱えるさまざまな制約にとらわれず、自由で柔軟な発想によって新規事業の創出し続けることで社会に貢献したいと考えています。

私たちは3年前にホールディングス化を実施しました。

Relicを中核事業会社に据え、ホールディングスの下に様々なスタートアップや新規事業をカーブアウトして展開しています。これにより、単一の事業会社にとどまらず、多様な事業を展開する分散型のベンチャー・スタートアップ企業の集合体への成長を目指しています。

現在、グループには17社が所属しており、IPOや売却、グローバル展開など、それぞれの領域やビジネスモデルに適した方針や戦略のもとで、自立的かつ自律的に成果を追求しています。

従来のスタートアップはユニコーンばかりを目指しがちでしたが、私たちはそこには拘らず、多様な企業が共存するエコシステムを構築したいと考えています。

そして、こうした多様な企業群が集合体として大きく成長し、将来的には最低でも1000社/1000事業・3000億円規模以上の事業を形成するという未来図を描いています。

その未来像を実現するために、どのような組織を作っていきたいと考えていますか?求める人物像についてもお聞かせ下さい。

理想の組織は、全員が事業家であり、何らかのCxOであることです。具体的な役割は問いませんが、事業責任者やグループ会社のCxOなど、各自が主体的に事業を推進できることが重要だと考えています。

Relicは「事業共創プラットフォーム」として、事業家を育成・輩出することを掲げています。そのため、社員一人ひとりが自ら事業を持ち、その成功に責任を負うことが欠かせません。

人間の本当の成長は、責任を伴う厳しい状況を経験し、それを乗り越えることで得られるものです。研修や学びも重要ですが、責任を持って全力で取り組む経験には敵いません。

全員が事業家、CxOとして日々の仕事に向き合うことによって個々が成長し、結果として組織全体も強くなるはずだと信じています。

新規事業開発のあらゆるフェーズに関わる機会と多様なキャリアパスが魅力

最後に、このタイミングでRelicに参画する魅力や働きがいについて教えて下さい。

現在Relicは、日本中の新規事業やスタートアップの種が集まるプラットフォームとなりつつあります。大企業からスタートアップ、自治体や地方の中堅・中小企業、さらには大学や研究機関に至るまで、さまざまな事業アイデアや技術・特許などが日々Relicに持ち込まれてきている状況です。

私たちはこのプラットフォームやスタートアップスタジオを通じて、今後も多数の事業を立ち上げていく計画です。今から参画する人たちには、新規事業の企画から立ち上げ、そして成長まで、あらゆるフェーズに関わる機会を提供できると思います。

また、従来のスタートアップは、会社の成長に伴い新規事業の立ち上げに携わる機会も減っていくものですが、私たちは1000社規模のグループを目指しており、社内の新規事業やスタートアップスタジオ、他社とのJVや共同事業など、次々に新しいチャレンジが待っています。

Relicという一定の成長をした企業の中で新規事業の経験を積むこともできますし、そこからカーブアウトしてグループ会社の経営を任されるチャンスもいくらでもあるはずです。

キャリアの選択肢も非常に多様で、スタートアップの立ち上げから、既に成長している会社のグロースまで、さまざまなプロジェクトや投資に関わることができます。

新規事業開発に興味がある方にとっては、Relicほど多くの打席や機会を提供できる会社は他にないと自負しています。

Relicの仕事は楽ではありませんが、私は最高に面白い仕事だと思っています。大志ある挑戦を、ぜひ私たちと一緒にしてみませんか?

株式会社Relic

https://relic.co.jp/

- 設立

- 2015年08月

- 社員数

- 220名

《MISSION》

日本発の新規事業やイノベーションを共創する

プラットフォームとなり日本経済と地域を活性化する

《事業分野》

SaaS/AI/コンサルティング/ベンチャーキャピタル/HRTech/金融・Fintech

《事業内容》

・インキュベーションテック事業

・事業プロデュース/新規事業開発支援・共創事業

・オープンイノベーション事業

・イノベーターHR事業

・地方創生/地域イノベーション事業

・イノベーションワークプレイス事業