株式会社Monozukuri Venturesは日米に拠点を持つハードウェア、ハードテック、ディープテックに特化したベンチャーキャピタルです。試作量産化や事業開発を支援する専門チームを有し、世界中の起業家やスタートアップが高品質の製品を少量でも素早く生産・販売することができる世界の実現を目指しています。

代表取締役の牧野成将氏はフューチャーベンチャーキャピタル(現ミライドア)や京都高度技術研究所、サンブリッジを経て、ハードテック系スタートアップを支援する、株式会社Monozukuri Venturesを創業しました。

本インタビューで強く印象に残ったのは、牧野氏の先見の明とモノづくりスタートアップ企業にかける情熱です。ハードテックで自分のキャリアを磨きたいと考えている方にとっては、非常に興味深い内容となっています。

代表取締役

牧野 成将氏

フューチャーベンチャーキャピタル(現ミライドア)、京都高度技術研究所、サンブリッジを経て、2015年8月に京都試作ネット等の日本の中小企業と連携してハードテック(IoT等のハードウェアや製造業技術領域のディープテック等)のスタートアップの試作支援を行う、株式会社Monozukuri Venturesを創業。

2017年7月にスタートアップの試作と投資を行う国内初のファンド「MBC Shisakuファンド(1号ファンド)」、2021年1月に2号ファンドを設立して、日本・アメリカのハードテックスタートアップに投資を行う。

株式会社Monozukuri Ventures

https://monozukuri.vc/ja/

≪Mission≫

私たちMonozukuri Venturesは、世界中の起業家が高い品質の製品を、少量でも素早く生産・販売することができる世の中を実現させます。

そのために、私たちは「Monozukuri」の精神を大切にしています。

- 目次 -

京都でやるならグローバルでなければ意味がない

Monozukuri Venturesが創出された背景やビジョンについて教えていただけますでしょうか?

私は起業家の可能性を信じていて、新しい社会を創っていくのは起業家のような小さな存在だと思っています。しかし、ハードテック・ディープテックの領域に関しては、起業家1人で社会を変えるにはまだまだ限界があります。そこで、「モノづくりは、簡単だ」というビジョンを掲げ、ハードテック・ディープテックを事業領域とするスタートアップが挑戦しやすい社会を作ろうというのが私たちのビジョンです。

前職ではサンブリッジという日米で投資をするベンチャーキャピタルで働いていました。シリコンバレーのスタートアップにも投資をするようなファンドで、2011年から投資活動を開始したのですが、リーマン・ショックで一度は瀕死状態だったスタートアップ業界が復活し始めたときでした。スマートフォンの普及と相まってアプリがうまくワークし、小資本でもスタートアップを立ち上げられるという世界ができつつあり、 SaaSという言葉が出てきたのもその頃でした。シリコンバレーには面白いスタートアップがあふれていて、「これからはアイディアを持った人が優位な時代に変わっていく」と感じたのを覚えています。

シリコンバレーではスタートアップが投資先を選ぶような時代でしたから、こちらも自分たちの魅力を最大限に伝えなければなりません。

そこで、スタートアップに日本のマーケットは非常に魅力的(当時日本のGDPが世界第2位)だとプレゼンしたところ、「自分たちにとって大事なのはマーケットの大きさよりも成長率だ。今行くなら日本ではなく中国や東南アジアだ」と言われました。それならと、日本人はITリテラシーが高いからサービスの理解も早いとプレゼンすると、「自分たちはアプリを作ってるんだ。ガラケーが主流の日本向けのサービスを作っているわけじゃない」と言われてしまいました。

このとき初めて、アメリカにとって日本は見知らぬ国、世界の果てにあるFar Eastの国なのだと実感しました。よほど魅力的な提案をしないと投資はさせてもらえないだろうと思い知らされました。

そのとき唯一声をかけてくれたのが、モノづくりのスタートアップでした。試作をアメリカで行い、量産化を中国でやっているがうまくいかないため、日本はどのようにこの試作量産を乗り越えているのかと聞いてきました。アメリカ人にとって日本といえばトヨタ、ホンダ、ソニーで、日本=製造業の国というイメージだったようです。そう見られているなら、モノづくりを強みにしたベンチャーキャピタルであれば世界で勝負できるんじゃないかとこのとき思ったのが創業のきっかけです。

創業時からグローバルを見据えた事業展開をしていますが、これにはグローバル企業が多い京都で創業したことも関係しています。

ある勉強会で堀場製作所創業者の堀場雅夫さんから「国内で事業をやるんだったら東京に行きなさい、でもグローバルでやるんだったらあえて東京に行く必要はない」と言われました。なるほどそうか、逆にグローバルでやらなければ京都にいる意味がないんだとそのとき気づきました。この経験が今でも私の原点としてあります。Monozukuri Venturesを立ち上げた時、なぜ創業が京都なのかと聞かれることもありましたが、京都(地方)だからこそできることがあると確信していました。

ミッションはモノづくりスタートアップが輝ける社会の実現

Monozukuri Venturesの事業内容や特徴を教えてください。

1つ目はスタートアップのモノづくり支援です。この事業には(一般社団法人)京都試作ネットの存在が欠かせません。2001年に立ち上がった中小企業ネットワークなのですが、画期的なのはグループ名に「試作」という言葉を入れたことです。京都は土地が狭いから量産化できない、であれば試作にフォーカスしたネットワークにしようと決めたことでいろいろな会社が集まり、業界の枠に縛られない協業ネットワークを作り上げることに成功しました。

モノづくりのスタートアップには量産化の壁があり“死の谷”と呼ばれていますが、京都試作ネットと組めば死の谷を乗り越えられるだろうと考えたのです。

当初は、決まったものを作るのが得意な京都試作ネットと新しいものを作るスタートアップとのコミュニケーションが上手くいきませんでしたが、メーカー出身者を中心としたテクニカルコンサルティングチームを立ち上げ、翻訳通訳をさせることで、試作から量産化への橋渡しができるようになりました。

2つ目はベンチャーキャピタルです。

試作量産化事業が軌道に乗ると、次に出てくるのが資金ニーズです。そこで2017年に1号ファンドを立ち上げました。死の谷を超えて量産化に成功し、投資をしてあとは成長を待つばかり。そう思っていたのですが、次なる課題が生じました。BtoB、もしくはBtoBtoBといったサプライチェーンの中で事業を行うスタートアップが多く、事業会社との連携がうまくいってないことが分かったのです。ここを橋渡ししなければならないということで、2023年からオープンイノベーションの事業開発をするチームを立ち上げ、試作量産から売れるところまでをサポートする体制を作りました。

3つ目はスタートアップと大企業の協業支援です。一例として、Arieca(※)というアメリカの放熱特性に優れた半導体向け材料を作るスタートアップの支援があります。大学での少量生産(ラボレベル)までは作れるのですが、量産化するノウハウやネットワークないということで彼らの方から事業化をサポートしてほしいとコンタクトがあり、支援に入りました。国内のさまざまな材料メーカーにコンタクトする中で、日産化学株式会社が興味を持ってくださりPoC(概念実証テスト)をやっていただいたところ、面白い内容だということで製造契約を結び量産化がスタートしました。工場の立ち上げから弊社のメンバーがサポートした案件です。

ディープテック系の協業支援で大変なのは、量産化の先のマーケティングまでサポートしないと本当の支援にはならないということです。要するに「作って本当に売れるのか?」ということです。この案件も、販路の確保まで行わないと製造契約に至らない可能性が出てきたので、ローム株式会社に技術情報を開示し、量産化後の購入に意欲を持ってもらった上で、ようやく製造契約が締結できました。

企業で働いた経験があり事業会社とスタートアップ双方のマインドセットや事業の進め方を理解しているメンバーが多いので、こうした支援が実現できています。

私たちのミッション・ビジョンは、スタートアップが輝ける社会を作っていくこと。ここがブレてしまうと私たちの存在意義はなくなってしまうと思います。成功するかどうかは私にもまだわかりませんが、これが創業の最大の理由です。皆さんにも応援していただいているので、これからもスタートアップのためという思いをブラさずにやっていこうと思っています。

※2018年米国ペンシルべニア州ピッツバーグ設立のスタートアップ。金属のような特性を持つ非常に柔らかい材料を作成する独自のテクノロジー(LMEE)を持つアメリカのスタートアップです。軟質シリコンの機械的特性とステンレス鋼と似た熱伝導性を有する材料である「Thubber」を開発している。

世界で戦うなら研究機関・大学発しか道はない

日本の大学発のものづくり(ハードウェア)スタートアップの魅力や将来性、世界からみた強み、について教えてください。主に期待される分野/領域があれば教えてください。またその理由は何でしょうか?

グローバルな観点ではスタートアップの競争もどんどん激化しています。その中で日本の大学発または企業の研究所発のアイデアや技術は、まだ日本が勝負できる領域だと思っています。というのはサービスになればなるほど、圧倒的に資金力やマーケティング力がものを言うので、グローバルの中で日本が戦える領域ほぼないと思うからです。

これにはもう一つはロジックがあって、スタートアップをハードテック領域でどう見るのか。ベンチャーキャピタルファンドが成功するかどうかは、投資案件中に100倍案件、ホームラン案件がどれだけあるかによります。10億円で出資して1000億円に成長するユニコーンの数はベンチャーキャピタルの成功と相関しています。

では、世界のどこにユニコーンがあるかというとアメリカと中国にしかありません。日本でも出てはいますが、10数社しか出ていないのが現状です。

ユニコーン企業になるかどうかは基本的にはマーケットの大きさに比例しているので、人口減少が加速してマーケットとしての魅力がなくなっていく日本では難しい。世界で戦おうと思えばテクノロジーに依拠することになるので、必然的に大学発もしくは研究所の技術に根付いたスタートアップが強くなるだろうと以前から考えていました。

日本は科学技術立国でノーベル賞受賞者も多数出ています。そうした研究の蓄積、歴史があるのは大きな強みだと思います。

グローバルを視野に仕事と生活を調和させる

ものづくりスタートアップで働く魅力は何でしょうか?京都で働く理由や魅力についても教えてください。

製造業はグローバルの売上率が非常に高くなってきているので、グローバルを意識した仕事ができるのが魅力です。これからの時代は、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾスが“ワークライフハーモニー”と呼ぶような働き方、つまり仕事と生活を調和させるような働き方が主流になるでしょう。仕事も家事育児、介護もすべてやりきるというのが理想の生き方だと私は思います。

この点、京都はワークライフハーモニーを取りやすい場所だと思っています。都市の大きさも適度で自然も近く、四季に富んだ町で暮らし働くことは人生を豊かにしてくれます。京都は非常にいいところだと思いますね。

人の好循環をどう生み出すかが鍵になる

日本の大学発のものづくり(ハードウェア)スタートアップの課題や、そこで働く人が知っておいたほうがよいことや覚悟したほうがよいことは何でしょうか?

まず、どこをターゲットにしてやっていくのかという戦略論です。ディープテックの領域は時間とお金がかかるので自分たちだけで完結した事業は現実的ではなく、大企業との連携、M&Aを含め技術をどう連携させていくかという感覚は非常に大事です。

ディープテックのどこの領域にフォーカスし、どこをやるのか、どこをやらないのかという線引きが重要だと思います。また知財戦略もポイントになると思います。

そして、大学発スタートアップの一番の課題は人だと思います。経営者やシリアルアントレプレナーといった人材をどれだけ流動化できるか。特にスタートアップを1回経験した人がもう1回起業する環境をどう作っていくのかが一つ大きなポイントで、そういった人材と大学の技術をどうマッチングさせるかが課題だと考えます。

次に、事業開発人材の育成です。技術もわかって戦略もわかり、大企業との連携が出来る人材はまだまだ不足していると感じます。

大学発スタートアップに外部の経営人材が入って上手く行かなくなるケースがあります。原因はFounder(創業者)とCEOの役割分担がきちんとできていないからです。

大学の先生は自分の技術の社会実装をしたい、でもスタートアップの目的は社会課題を解決することです。言ってしまえば、課題解決のためにもっと良い技術があればそれを採用すべきなのに、この技術をどうやったら使えるだろうというソリューション探しになってしまうと、もはやスタートアップではなくなってしまいます。

CSO(最高戦略責任者)を大学の先生がやるのはいいと思いますが、CTOも含めた経営を大学の先生がやらないほうが良いというのが私の意見です。CEOも、経験が少なくて役割分担の判断ができない方には向いていないと思います。

ベンチャーキャピタルの2025年問題もあります。2013年ごろから投資を受けるスタートアップが増え、リーマン・ショック後には1000社を超えました。そうしたスタートアップが12年でファンド満期を迎えるのが2025年です。この2025年問題を受けて投資は加速傾向にあり、2022年にはすでに3000社が投資を受けています。今後もさらに増えていくでしょう。

スタートアップのCEOとして大事なのは、ビジョンを描き続ける力だと思います。だって、夢を描くことがスタートアップの最大の意義ですから。今あるものを良くしようというのはスタートアップの役割ではなく、夢を持って新しい社会を作っていくのがスタートアップの存在意義だと私は思っています。

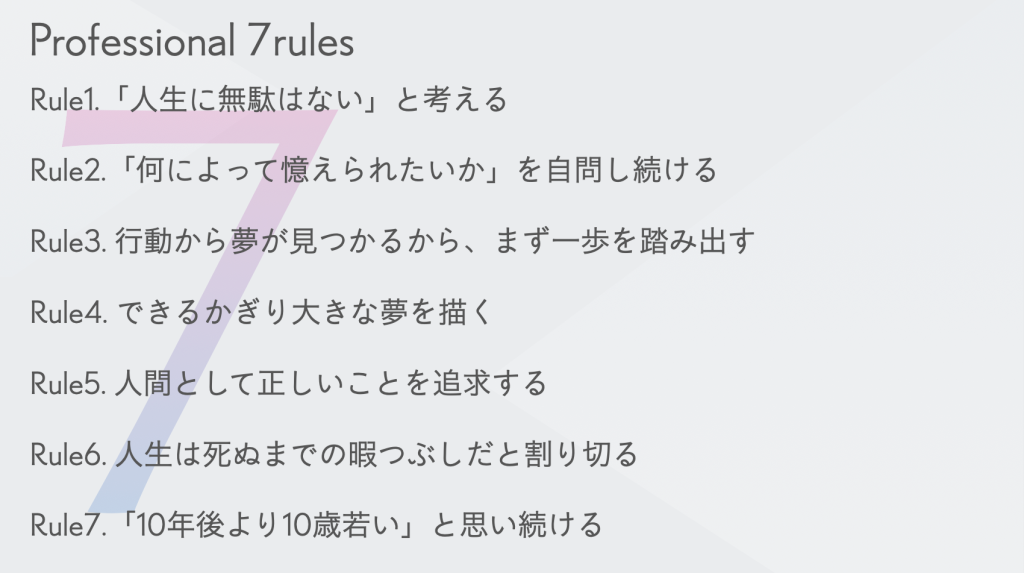

世界を変えて行くために提唱している”‘7RULES” 引用元:ttps://ttj.paiza.jp/archives/2023/07/25/9924/

「人生に無駄はない」心の支えになっている7RULES

牧野さんはものづくりで世界を変えて行くために7つのルールを提唱しています。これについて教えてもらえますか?

これは、私にとって人生の軸になっている考え方です。 一番大きなルールは「人生に無駄はない」。私の人生も決して思い通りに行ったわけではありませんが、何か上手く行かないことがあっても最後に心の支えになったのは「今やっていることは決して無駄じゃない、必ずどこかにつながっていく」という思いです。だからこそ今を無駄にしたくないという気持ちが強く、苦しい時もつらい時も何とか逃げずに取り組んでこられたのだと思います。

もう一つ、「人生死ぬまでの暇つぶしと割り切る」です。これはシリアルアントレプレナーである共同メンバーにかけられた言葉です。「死ぬまでの暇つぶしでやってるんだから、自分がしたいことをやったらいいんじゃないの」と言われて、ふっと心の重荷が取れたんです。思い通りにいかないことは多いけど、別にうまくいかなくたって死ぬわけじゃない。死ぬまでの暇つぶしだからこそ社会にとって重要なことをしたいと思っています。

スタートアップで働くことは1つの生き方

牧野さんから大学発のものづくりスタートアップで働こうと考える人へメッセージをお願いします。

RULESにも書いていますが、人生一度きりということ。 経営学の父とも呼ばれているピーター・ドラッカーは「何によって憶えられたいか自問し続ける」、つまり死ぬときに何に挑戦したか答えられる人間でありたいと言っているのですが、どうせ1回きりの人生ならそういう人生を歩んだ方がいいと私は思います。その中でスタートアップは自分の役割にインパクトを与える領域だと思うので、スタートアップのために働いたことで私は憶えられたいですね。スタートアップは、そういう考えを体現する一つの生き方なのではと思います。

牧野様のものづくり起業家にかける期待と支援への情熱をひしひしと感じました。貴重なお話、ありがとうございました。

株式会社Monozukuri Ventures

https://monozukuri.vc/ja/

≪Mission≫

私たちMonozukuri Venturesは、世界中の起業家が高い品質の製品を、少量でも素早く生産・販売することができる世の中を実現させます。

そのために、私たちは「Monozukuri」の精神を大切にしています。