近年、日本の大学発スタートアップが注目を集めています。特に、国立大学の研究成果を社会に実装し、新たな産業を生み出す動きが加速しており、その支援のために大学独自のベンチャーキャピタルが設立されるケースも増えてきました。こうした流れの中で、京都大学イノベーションキャピタル(以下、京都iCAP)は、研究者とともに最先端技術を社会に届けるべく、独自の取り組みを続けています。

京都iCAPは、大学発スタートアップを単なる投資対象としてではなく、技術の社会実装を推進する「伴走者」として支援することを目的に設立されました。特に、ディープテック領域に特化し、シード期からの会社設立支援や長期的な成長支援に力を入れています。

こうしたスタートアップ支援の背景には、どのような課題やビジョンがあるのか。京都大学イノベーションキャピタルの代表である楠美公氏に、その設立の経緯やディープテック投資の意義、そして大学発スタートアップの未来について伺いました。

代表取締役社長

楠美公氏

1989年3月慶應義塾大学法学部政治学科卒。三井住友銀行にてソリューション提案型業務(流動化等)、SMBCベンチャーキャピタルにてバイアウトファンド運営に携わった後、2013年より京都大学の大学発スタートアップ支援スキームの制度設計を行い、京都大学イノベーションキャピタル株式会社設立を主導。2020年に同社代表取締役社長就任。

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

https://www.kyoto-unicap.co.jp/

- 設立

- 2014年12月

≪事業概要≫

京都大学イノベーションキャピタル株式会社は、世界トップレベルの研究機関である京都大学の研究成果を活用し、次世代を担う産業の創造に、投資活動を通じて貢献することを目的として、国立大学法人京都大学の100%出資子会社として設立されたベンチャーキャピタルです。

- 目次 -

国立大学の研究成果の社会実装を促す閣議決定と京都iCAPの設立

まず、楠美さんが現在携わっている仕事内容について、京都iCAPの設立背景含めてお教えください。

京都iCAPの設立背景には、2013年の日本政府における閣議決定(「日本経済再生に向けた緊急経済対策」)があります。国立大学の研究成果を社会実装すべく、総額1,200億円の予算が東京大学、東北大学、大阪大学、京都大学の4大学へと配分され、京都大学には出資金292億円、運営費交付金58億円、計350億円が割り当てられました。

私は、京都大学がこの資金を有効活用するための制度設計を支援するため、銀行から京都大学へ出向したのですが、 。当時は資金の具体的な運用方法が決まっていなかったため、複数の選択肢を検討しました。

例えば、大学が直接投資を行うのか、既存のファンド等にLP出資するのか、はたまた大学独自のベンチャーキャピタル(VC)を設立するのか、等です。議論を重ねた結果、投資判断に対する公平性や独立性、専門性を担保するのに最適なスキームとして、大学独自のVCを設立する方式を採用し、京都iCAPの創業に至りました。

ディープテック領域に特化し、長期的な投資で成長を支援

京都iCAPの最大の特色は、ディープテック領域に特化した投資です。特に、大学発の最先端技術を活用したシード期の会社設立支援に積極的に関与し、研究者とともに事業を立ち上げていく伴走支援に力を注いでいます。

実際、現在のポートフォリオは、京都iCAPが会社立ち上げから関わった企業が約半数を占めており、さらに投資先の時価総額上位10社でみると、その比率は一層高くなっています。つまり、京都iCAPは、スタートアップへ単に資金提供するにとどまらず、研究者とともに事業を創出する組織なのです。

京都iCAPの制度設計段階から、京都大学はシード/スタートアップを中心とした会社設立支援をしっかりと行っていきたいという意向を持っておりました。研究開発型のスタートアップは事業が軌道に乗るまでに非常に時間がかかります。

だからこそ、京都iCAPではシード期の研究開発型スタートアップを支援すべく、長期運用を前提としたファンドを設計しました。実際、国内の殆どのファンドの運用期間が10年以下であるのに対し、2016年に設立した京都iCAP1号ファンドは15年の運用期間に加えて、オプションで5年延長できるようになっていますし、2021年設立の2号ファンドも運用期間12年に加えて5年延長が可能という仕様になっています。

起業ノウハウを大学に蓄積し、継続支援を可能にする伴走体制

シードスタートアップへの伴走支援は、ニーズが高い領域かと思います。京都iCAPでどのような取組をされているのか、より詳しく教えていただけますか。

前提として、大学発スタートアップの創出においては、研究者の起業ノウハウ不足が大きな課題となります。研究者は、会社設立に関する知識や経験を持たないことが多いため、細やかなサポートが求められます。

また、過去10年間を見ると、大学発スタートアップの数自体は増加しているものの、同じ研究者が2社目3社目を立ち上げるケースは、まだ多くありません。研究者にとって本業はあくまでも研究であり、自らの起業経験を次世代に伝える機会は限られます。そのため、大学組織全体に起業ノウハウが蓄積・共有されにくい点も大きな課題でした。

このような課題に対応するため、京都iCAPでは研究者個人だけでは蓄積や横展開がしづらい起業ノウハウを保持しながら継続的にサポートできるように、伴走支援の体制を整えました。

具体的には、京都大学本体や京都大学のグループ会社であるTLO京都等ともシームレスな連携を図り、研究成果の事業化と会社設立、そして知財の管理から資金調達までを一貫して円滑に支援できるように取り組んでいます。

京都大学キャンパス内に、会社登記が可能なスペースがある国際科学イノベーション棟、スタートアップ向けにラボを提供するイノベーションハブ等が整備され等、京都大学によるインフラ周りの支援も充実してきました。

また、京都大学が中心となって、京大発スタートアップの海外展開支援の仕組みも出来てきております。その一例として、2023年に京都大学が設立したシンガポールオフィスを拠点として、2024年以降、同地においてアジアの投資家を集めたスタートアップのシンポジウムを開催し、海外投資家と日本のスタートアップを結びつける取組を行っております。京都iCAPは、今後も京都大学と連携し、スタートアップの海外展開支援にも益々力を入れて参ります。

インタビューは京都大学国際科学イノベーション棟にて行った。インタビュイーの楠美氏(右側)とインタビュアーの弊社藤岡(左側)。

他大学と連携し、日本全体で大学発スタートアップを支援

大学発スタートアップの支援は、一大学や一地域だけにとどまるものではありません。2018年には京都iCAPの設立根拠法が改正され、同法施行以降に設立するファンドでは、一定条件の下、自分の大学以外の国立大学の研究成果を活用したスタートアップに対しても投資できるようになり、実際に2号ファンドでは他大学発スタートアップにも投資して参りました。

スタートアップの事業化において、一つの大学の研究成果だけで最終製品が成り立つケースはごく稀であり、大抵の場合は、複合的な技術の組み合わせが求められます。スタートアップエコシステムを強化していくためには、一大学でクローズにするのではなく、日本の大学全体で協力しあいながら、優れた研究成果を社会実装していく必要があるのです。

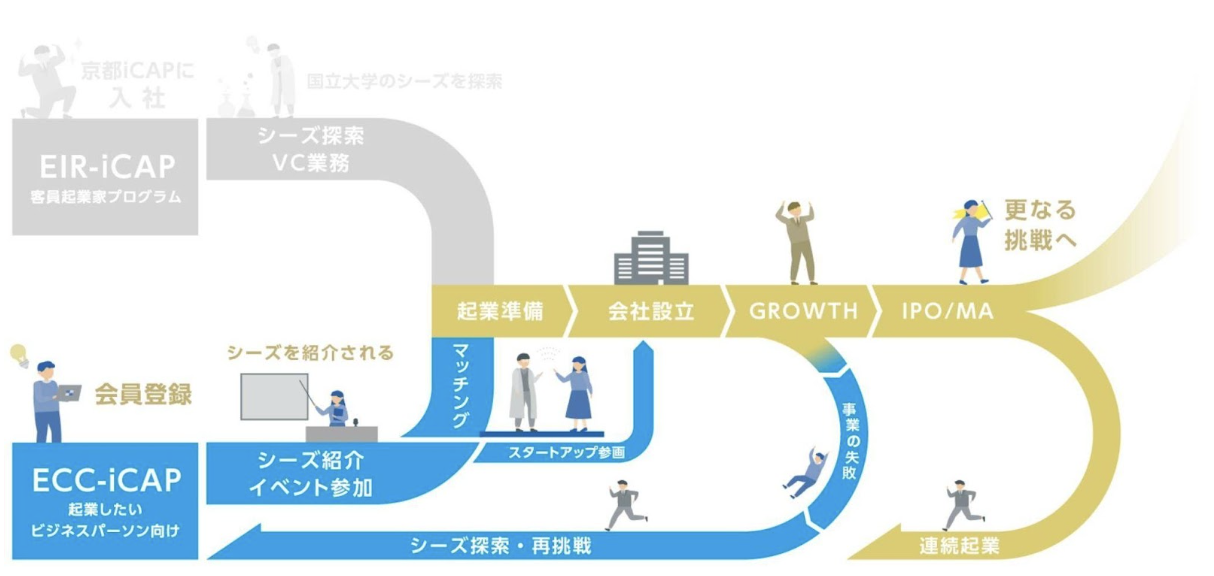

そのため、京都iCAPでは、他大学とも連携を強化しながら、より包括的なご支援ができるように体制を整えています。京都iCAPの特徴的な取組として、起業やベンチャー参画を志す個人の方を対象とした起業支援プラットフォーム「Entrepreneur Candidate Club」(以下、ECC-iCAP)の運営があり、更にこのECC-iCAPが起点となって、関西圏の大学の最新研究や技術シーズと、起業家やプレイヤーをつなぐ起業支援プラットフォーム「Entrepreneur Candidate Platform(ECP-KANSAI)」が展開され、大学間の連携を通じて関西のスタートアップエコシステム形成に貢献しています。

大学横断的な横展開の一例として、2024年8月には東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)と京都iCAPが共同でECC-iCAPイベントを開催。両大学研究者によるリバースピッチイベントを行い、研究シーズの社会実装推進に取り組みました。地域や大学の枠を超えたスタートアップ支援を、今後もぜひ拡大していきたいですね。

京都iCAPホームページより画像引用。ECC-iCAPの仕組みにより、研究シーズの事業化に向けた人材マッチングが活発に行われている。

研究に基づく高度な技術で社会を変える京大発スタートアップ

京大発スタートアップの特徴や強みはどのような点にあるとお考えですか。

京大発のスタートアップの特徴として、高度な基礎研究にもとづいた技術を強みとする会社が多く、総じて技術水準が高い点が挙げられます。京都iCAPの投資ポートフォリオを見ると、約半数をライフサイエンス系のスタートアップが占めており、そして全投資先がディープテックと呼ばれる最先端技術を活用したスタートアップになります。

銀行出身で、相当数の企業と接点を持ってきた私から見ても、京大発スタートアップの技術レベルは極めて高いと感じます。代表的な例としては、核融合技術や塗布型の薄型太陽光パネルといった持続可能なエネルギー供給関連の研究が挙げられ、いずれもエネルギー革命をもたらし得る研究です。その他の投資先も、その成果が社会に実装されていけば、人々の生活や社会の在り方を大きく変える可能性を秘めたものばかりです。

そもそも最先端技術の研究を社会実装するまでのハードルは非常に高く、中長期だけでなく、短期的な利益も求められる一般企業で基礎研究を継続することは決して容易ではないので、多くの大企業で中央研究所が廃止されてきました。京大発のスタートアップは、大学の高度な基礎研究が土台にあり、じっくりと技術開発に取り組める強みがあり、かつての中央研究所の役割の一端を担うことも期待できると信じております。

技術水準が高度な分、研究成果を事業化するまでには相当な時間を要しますが、社会実装が実現したときのインパクトは非常に大きなものになります。単に資金を提供するだけではなく、研究者とともに事業の方向性を考え、技術の社会実装までのプロセスを伴走することで、その成長と可能性を長期的に支援していくこと。それが私達、京都iCAPの役割だと考えています。

最先端技術に触れ、職住近接のスタイルを実現できる環境

京大発スタートアップで働く魅力について、楠美さんのお考えをお聞かせください。

研究者に限らず、京大発のスタートアップで働くという選択肢には様々な魅力があると考えています。世の中を変える可能性が詰まった最先端技術に触れられるほか、ワークライフバランスの観点からも、京都という土地で働くメリットを享受できるからです。

たとえば、東京であれば家賃等の兼ね合いから通勤に1時間以上かかることも珍しくありませんが、京都であれば自転車通勤できる範囲に住まいを構えることが容易です。大阪からもアクセスは良く、東京での遠距離通勤に比べれば、通勤ストレスも少ないと思います。

東京ほどのビジネスの密集度がない分、集中して研究開発に取り組める環境が整っていますし、一方で必要に応じて東京の投資家や企業と連携を深めることに支障がある距離ではありません。この京都ならではの「程よい距離感」が好ましいと感じる人も多いようです。職住近接のワークスタイルを確保しつつ、京都ならではの伝統・文化と、その一方での高度に集積した最先端技術を日々体感できる点は、他の地域にない魅力だと感じます。

何より「世の中を変えるかもしれない技術」を生み出す最前線で、社会に変革をもたらそうとする強い意志を持った経営者や研究者と交流し、ともに壁を乗り越えながら技術の社会実装を目指していく過程は、またとない経験になるでしょう。成長意欲の高い人にとって、これ以上にやりがいを感じられる環境はなかなかないと思います。

京大発スタートアップで挑む、社会を変えうる仕事の可能性

最後に、京大発スタートアップでのキャリアを検討している方に向けて、メッセージをお願いいたします。

大学発スタートアップでは、研究者の存在が要(かなめ)となるため、彼らの技術に対するこだわりを尊重しながら、ともに事業を作り上げていく姿勢が求められます。その反面、一方的に研究者に迎合していては、企業として不健全なので、時には研究側と経営側で意見が食い違い、合意形成に悩むケースもでてくるでしょう。目指すハードルは高く、チャレンジングであることは間違いありません。

だからこそ、その社会実装に成功し、事業化できれば、これまでの常識を覆すほどのインパクトを社会に生み出せる可能性があるのです。キャリアを考える際、私達の多くは「どの企業で働くか」や「どの都市で働くか」に意識を向けがちです。しかし、それと同程度に大切なのは「そこで何を成し遂げたいか」だと思います。

特に、「社会を変える仕事に関わりたい」「技術の最前線で挑戦したい」と考える人にとっては、京大発スタートアップは選択肢の一つになり得ると思います。京大発スタートアップの多くは、高度な技術開発にとどまらず、「世の中をより良くする」という視点を持ち、社会課題の解決を目指しています。そこに、創業期から関わっていけば、歴史に名を残すようなイノベーション創出を目の当たりにできる可能性もあります。

もし東京から距離があるという理由だけで、キャリアの選択肢から外してしまうにはもったいないほど、京大発スタートアップには大きな可能性があります。「自分は何を成し遂げたいのか」「どんな人達と働きたいのか」「どんなインパクトを社会に与えたいのか」ぜひ自らに問いかけてみていただき、京大発スタートアップを、未来への挑戦の一つの選択肢として考えていただけたらうれしいです。

本日は素晴らしいお話をありがとうございました。

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

https://www.kyoto-unicap.co.jp/

- 設立

- 2014年12月

≪事業概要≫

京都大学イノベーションキャピタル株式会社は、世界トップレベルの研究機関である京都大学の研究成果を活用し、次世代を担う産業の創造に、投資活動を通じて貢献することを目的として、国立大学法人京都大学の100%出資子会社として設立されたベンチャーキャピタルです。